麻雀のルールや役を覚えるのって本当に難しいですよね。特に、「頭悪いから覚えられない?」と自分を責めてしまう方も多いはず。でも安心してください!麻雀は情報量が膨大で、最初から完璧に覚えられる人の方が珍しいんです。誰もが最初はつまずきながら、一歩ずつ覚えていくものなんですよ。

この記事では、麻雀を覚える際に陥りがちな「覚えられない原因」の整理から始めて、初心者が取り入れやすい学習法を丁寧に紹介します。

さらに、麻雀の理解を深めるためのおすすめ入門書や、視覚的に学べる動画、実戦経験を積むためのアプリ紹介、一人でもできる効率的な練習方法についてもまとめました。そして、学習を継続するためのモチベーション維持法までしっかりカバーしています。

麻雀を「難しい」から「楽しい!」に変えるためのヒントがぎっしり詰まったこの記事を、ぜひ最後まで読んでみてくださいね!

麻雀が覚えられない…頭悪いと感じても克服できる理由と対策

覚えられない原因を理解する

麻雀は、非常に情報量が多く複雑なゲームです。麻雀牌の種類、役の内容・翻数、点数計算の方法、押し引き判断、牌効率など、多岐にわたる知識とスキルが要求されるため、最初から完璧に覚えるのは誰にとっても難易度が高いものです。

「頭が悪い」と自分を否定したくなる気持ちもすごく理解できますが、実はほとんどの人が最初は何度も挫折しながら覚えていくのが普通です!

また、麻雀は暗記だけでなく、実践を通じて感覚的に覚える部分も多いので、勉強の方法を工夫することも重要です。

最初は役やルールをうろ覚えでも全く問題ありません。失敗して覚える、対局して気づく、という流れを何度も繰り返すことこそが、麻雀上達の自然な道筋なのです。焦らず、じっくり楽しみながら覚えていきましょう!

効果的な学習法を取り入れる

麻雀を効率よく覚えるには、情報をいきなりすべて詰め込もうとするのではなく、小分けにして一つずつ確実にこなしていくことが大切です。たとえば、まずは「基本的なルールだけ」「役の一部だけ」など、テーマを絞って学習するだけで理解が進みやすくなります!

さらに、繰り返し学習を意識することで記憶の定着率が大きく上がります。1回覚えたら終わりではなく、何度も復習して知識を身体に染み込ませましょう。スマホの麻雀アプリを使って、簡単な練習問題をこなしたり、実際にゲームをプレイしながら体感的に学ぶのも非常に効果的です。

最初から完璧を目指す必要はありません!小さな成功体験を積み重ねていくうちに、自然と麻雀の世界に慣れていきますよ!

覚えやすい役の覚え方

麻雀の役は種類が多く、最初からすべてを覚えようとすると混乱してしまいます。そこで、初心者の方には、まずは実戦で頻出するシンプルな役から覚えるのがおすすめです!

具体的には、以下のような役からスタートしましょう。

| 役名 | 説明 | 鳴き可否 |

|---|---|---|

| リーチ | 門前でテンパイしてリーチ宣言するだけで成立する基本役 | 鳴き不可 |

| タンヤオ | 数牌の2~8だけで構成された手 | 鳴き可 |

| 役牌 | 白・發・中や自風、場風の刻子を作るシンプルな役 | 鳴き可 |

| ピンフ | 全て順子で両面待ち、雀頭は役牌以外の基本形 | 鳴き不可 |

これらは覚えやすく、実戦でもよく使うため、まず押さえておきたい役です!

また、「清一色」や「一盃口」など、見た目で覚えやすい役も早めに意識するとさらに実戦力が上がります。役の名前と意味を結びつけて、イメージで覚えるのがコツです!

役の効率的な覚え方というのがあるので、しっかり把握し、実践していくことで、より早く身に着いていきます!

点数計算を簡単に覚える方法

点数計算を覚えるときは、最初からすべて完璧に理解しようとせず、”よく出るパターン”に絞って学習するのがコツです!まずは「30符ツモ」「40符ロン」など、基本的な組み合わせを押さえておくだけで、かなり実戦に対応できるようになります。

麻雀の点数計算は、基本的に次の流れで行います:

初心者は、符計算を細かく覚えるよりも、代表的な組み合わせを先に覚えるのがおすすめです!例えば「30符2飜のロン=2900点」「40符3飜のツモ=子1300/2600点」など、頻出するパターンを先に体に叩き込みましょう!

麻雀の点数計算の簡単な覚え方やアプリ・ツールを把握した上で、実戦練習するのが非常に効果的です。まずは、簡単な覚え方を把握した上で、どんどん実戦で身に着けていきましょう!

用語の覚え方

麻雀には独特なカタカナ用語や専門的な符の概念が多く登場しますが、最初からすべてを完璧に覚える必要はありません!まずは「リーチ」「ポン」「チー」「カン」など、対局中によく使う基本的な用語を優先して覚えましょう。

次に、スジ(安全牌の考え方)や符(点数計算に必要な単位)といった重要な概念に少しずつ取り組んでいくのがオススメです。用語を覚えるときは、ただ丸暗記するのではなく、問題集やクイズ形式で繰り返しアウトプットして覚えるのが効果的!

また、麻雀アプリやオンライン対局を活用して、実際に使いながら覚えることで理解が一気に深まります。最初は慣れなくても、実戦を重ねるうちに自然と用語が身体に染み込んでいきますよ!焦らず、楽しみながら学習を続けましょう!

捨て牌の覚え方

捨て牌を読む力は、一朝一夕では身につきませんが、コツコツと実戦経験を積みながら確実に伸ばすことができます。初心者がまず注目すべきなのは、「序盤に捨てられた牌」と「リーチ宣言後に切られた牌」です。これらを意識して観察するだけでも、相手の手役や待ち牌のヒントがぐっと掴みやすくなります!

特に、序盤に字牌や端牌(1・9牌)が早く切られている場合は、手作りの方向性を読みやすいです。逆に、中盤以降の急な手出しには注意を払いましょう。

また、捨て牌の「順番」や「リズム」に注目すると、相手が手を進めているのか、それともテンパイしているのかを推測しやすくなります。

また、上記以外に麻雀の捨て牌読みのための基礎(スジ・壁・ワンチャンス)を知っておくことで、防御力は一気に向上し、放銃率が下がります!

おすすめの練習方法は、スジ・壁・ワンチャンスなどの基礎を理解した上で、捨て牌読みの上達アプリ・クイズの活用です。また、捨て牌読みに特化した麻雀戦術本を読むという方法も非常に有効です!

まずは、焦らず、失敗を恐れず、少しずつ「捨て牌を読む力」を身につけていきましょう!

頭悪いから麻雀が覚えられない…と悩む初心者におすすめの学習法と教材

麻雀入門書の選び方とおすすめ

麻雀の学習を始める際、最初に選ぶ入門書はとても重要です。初心者向けの書籍は、基本ルールや役を図解つきでわかりやすく解説しているものを選びましょう。文章だけでなく、イラストや具体例が豊富な本だと理解が早くなります。

本章では麻雀のおすすめ本の一部として下記の5冊を紹介しますが、おすすめ麻雀本をもっと知りたい方は「麻雀のおすすめ本15選を徹底紹介!」という記事がるため、ご覧ください!

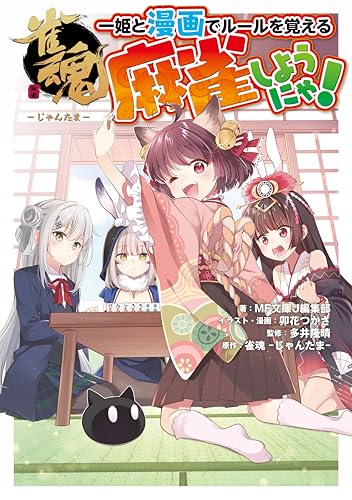

雀魂 一姫と漫画でルールを覚える 麻雀しようにゃ!

この本は「麻雀を始めたいけどルールが多くて固く感じる」という初心者にとって、非常にとっつきやすい設計になっています。漫画でキャラクターとストーリーを追いながら読み進められるため、難しい用語も自然と理解できるようになります。

Mリーグの多井隆晴プロの監修コラムや、ルールだけでなく何切る基礎など実践につながる内容も含まれており、ルール理解→簡単な判断の土台作りにうってつけです。

ただし、実戦で勝ちに行くための戦略や押し引きなどの踏み込んだテクニックはあまり深くないため、次のステップとして中級者向けの戦術書を併用することをおすすめします!

Amazonや楽天で購入するとポイント還元などもあり、安く手に入るためおすすめです!

kindle unlimitedを登録すると、非常にお得に色んな麻雀本を読めるので、かなりおすすめです!

➡️Kindle Unlimitedで麻雀本を読む!

麻雀1年目の教科書

重要な役を絞って紹介しており、初心者が迷わず勝ち筋を学べると高く評価されています。特に複雑な役を網羅するのではなく、頻出する重要な部分に焦点を当てているため、学習の効率が高いと感じる読者が多いのも特徴です。

この本は、無理なく役や戦術の基礎を理解できるように工夫されているため、入門後の一冊として最適といえるでしょう。加えて演習問題を通じて学んだ知識をすぐに実戦で試せるのも強みであり、反復することで自然と応用力が身についていきます。

さらに実戦を意識した問題構成が多く、自分の理解度を確認しながら学習を進められる点も魅力です。レビューでも「段階的に力がつく」「実戦で役立つ」との声が多く、初心者から一歩先に進みたい方に安心感を与える一冊になっています。

Amazonや楽天で購入するとポイント還元などもあり、安く手に入るためおすすめです!

kindle unlimitedを登録すると、非常にお得に色んな麻雀本を読めるので、かなりおすすめです!

➡️Kindle Unlimitedで麻雀本を読む!

コバゴー式点数計算ドリル

点数計算が苦手な方には実戦的な練習に役立つと人気で、学習者からの支持が厚い一冊です。基礎的な符計算から始まり、リーチ後の点数計算やオーラス条件計算といった応用まで段階的に身につけられる構成になっています。

そのため初心者が基礎を固めるのはもちろん、中級者や上級者にとっても実力確認や復習の教材として十分活用できます。特に実戦で慌てずに計算できる力が養われる点が大きな魅力であり、試合中の落ち着いた判断力にもつながります。

また、繰り返し解くことで学習効果を実感しやすく、点数計算に自信を持てるようになるとの声が多いのも特徴です。これらの本を組み合わせて読むことで、基礎を固めながら自然に実戦感覚を養うことができ、総合的なスキルアップに直結します。

Amazonや楽天で購入するとポイント還元などもあり、安く手に入るためおすすめです!

kindle unlimitedを登録すると、非常にお得に色んな麻雀本を読めるので、かなりおすすめです!

➡️Kindle Unlimitedで麻雀本を読む!

令和版 押し引きの教科書

迷いやすい局面での判断基準を明確に示し、多くの読者が「安定感が増した」と評価しています。具体的な状況ごとに整理されているため、初心者が読み進めても理解しやすく、中級者にとっては攻守の切り替えを論理的に考えるきっかけになる一冊です。

また、局面ごとに整理された押し引きの基準は、実戦で迷わず選択できる自信につながり、勝負所での判断に安心感を与えます。さらに、押すべき場面と引くべき場面をデータや経験則に基づいて説明しているため、読者が自分の判断力を磨く手助けにもなります。

実際に「これまで迷っていた場面で判断が早くなった」「着順を意識した選択ができるようになった」といったレビューも多く寄せられており、学習効果を実感しやすい一冊といえるでしょう。

Amazonや楽天で購入するとポイント還元などもあり、安く手に入るためおすすめです!

kindle unlimitedを登録すると、非常にお得に色んな麻雀本を読めるので、かなりおすすめです!

➡️Kindle Unlimitedで麻雀本を読む!

ウザク式麻雀学習 牌効率(緑本)

この本は、リャンメン形式から多面待ちまで、牌効率を徹底的に解説しているのが特徴です。何切る問題を例に挙げ、受け入れ枚数の多さや効率の良さを直感的に学べるよう設計されています。

そのため、初中級者が定石や何切るの感覚を体に馴染ませるには非常に最適で、基礎を固めたい学習者に安心感を与える内容です。加えて、具体例や多くの問題演習を通じて理解が深まる構成になっており、繰り返し解くことで自然と判断力が身についていきます。

とはいえ、構成がやや間延びしている印象や、説明が抽象的に感じられる部分もあるとの声もあります。レビューでも「解説が分かりやすいが量が多い」との意見があり、集中力を保つ工夫が必要だといわれています。

他のウザク本(赤本など)と併用することで知識の定着がさらに高まると評判であり、初心者が基礎を固める入り口としてもおすすめできる一冊です。

ちなみに、ウザク本の読む順番を知っておくことで、学習効率がかなり変わってくるため、併せてご覧ください!

Amazonや楽天で購入するとポイント還元などもあり、安く手に入るためおすすめです!

kindle unlimitedを登録すると、非常にお得に色んな麻雀本を読めるので、かなりおすすめです!

➡️Kindle Unlimitedで麻雀本を読む!

視覚的に学べる動画教材の活用法

動画教材は、文字だけの情報よりも視覚的に理解しやすく、特に初心者にとって非常に効果的な学習手段です。YouTubeや麻雀専門チャンネルなどでは、初心者向けの麻雀講座が豊富に公開されています。

内容も、役の覚え方、点数計算の方法、捨て牌読みのコツ、実践的な打ち方まで幅広く網羅されているため、自分が苦手なポイントをピンポイントで補強できるのが魅力です。

おすすめは、まず短めの基礎講座から視聴し、全体像をざっくりつかむこと。その後、役別解説や局面ごとの戦術講座など、テーマ別に深掘りしていくと、自然と知識が体系化されていきます。

さらに、繰り返し視聴することで知識が定着しやすくなり、実戦でもすぐに役立てられるようになります!音声と映像の両方で学べるので、頭にも残りやすいですよ。

超初心者向けの動画を貼っておきますので、参考ください!

実践的な練習ができるアプリの紹介

麻雀のルールや役を覚えるには、座学だけでなく、実際にプレイして体で覚えることがとても重要です。そのためには、手軽に練習できる麻雀アプリの活用が効果的です!

特に『Maru-Jan』や『雀魂(じゃんたま)』といった人気アプリは、初心者向けに作られたチュートリアルや練習モードが非常に充実しています。役やルールをゲーム内でナビゲートしてくれるため、知識ゼロからでも安心してスタートできます。

さらに、練習モードである程度慣れたら、オンライン対戦にチャレンジしてみましょう!全国のプレイヤーとリアルタイムで対局できるので、実戦感覚がぐっと身につきます。失敗しても気にせず、どんどん対局経験を積むことが上達への近道です。

また、アプリによっては過去の対局を振り返るリプレイ機能も搭載されているため、自分の打ち筋を確認しながら成長できるのも嬉しいポイントです。移動時間やスキマ時間にさっとプレイできるので、忙しい方にもぴったりですよ!

一人でも練習できる方法

一人で麻雀の練習をするなら、「手作り練習」や「点数計算ドリル」がオススメです!実際に牌を並べて手作りを繰り返すことで、牌姿や役作りの感覚を養うことができますし、点数計算ドリルを使えば、符計算や飜数の把握にも強くなれます。

さらに、麻雀の問題集やクイズ形式の書籍を活用すれば、知識を楽しみながら深めることができます。問題を解くたびに理解が深まり、反射的に応用できる力も養われます。

加えて、スマホやPCを使ったソロ練習アプリも活用すると効果的です。例えば「一人練習モード」では、テンパイ・アガリ形の練習や押し引き判断のトレーニングができるものもあり、実戦感覚を磨くのにぴったりです。

自分のペースでコツコツ進めることで、ストレスなく実力を積み上げていきましょう!一人練習の積み重ねは、確実に本番での強さに繋がりますよ!

おすすめの書籍一覧を用意したので、参考ください!

学習を継続するためのモチベーション維持法

モチベーション維持には、以下のような工夫がとても効果的です!

- 🎯 明確な目標を設定する(例:1週間で3つの役を覚えるなど、小さなゴールを作る)

- 📝 学習進捗を記録する(アプリやノートに、覚えた役や感想を書き残すと成長が実感できる)

- 👥 仲間と一緒に学習する(オンライン麻雀や勉強会を通じて、モチベーションを高め合う)

- 🎮 定期的に実戦を取り入れる(実際に対局して、学んだことをすぐ試してみる)

- 📚 学習成果を振り返る時間を作る(1か月ごとに「何を覚えたか」「何が課題か」を整理すると効果絶大)

小さな達成感を積み重ねることで、自然とモチベーションを維持しやすくなります!楽しみながら、少しずつ前進していきましょう!

(総括)麻雀が覚えられない…頭悪いと悩むあなたへ!克服するための学習法まとめ

▼この記事のポイントまとめ

コメント