平和(ピンフ)は、麻雀の役の中でも最も基本的で頻出する役の一つです。シンプルに見えて奥が深く、ルール理解の差がそのまま実戦力に直結する役でもあります。特に「鳴いたら成立しないの?」「喰いピンフ形の点数は?」など、細かな部分で疑問を持つ方は多いでしょう。

この記事では、ピンフの基本ルールから鳴いたときの扱い、点数計算の仕組み、さらに実戦での鳴き判断までを徹底的に解説します。門前限定の理由や鳴き時の30符救済、ローカルルールの変遷、さらにはピンヅモ20符やリーチ・ダマ・複合役との関係までを一つの記事で体系的に整理しました。

また、単にルールを説明するだけでなく、「いつ鳴くべきか」「鳴かないほうが良いのはどんな局面か」といった実戦的な思考法にも踏み込みます。

オーラスの点棒状況や親番の維持、スピードと打点のバランス判断など、勝負の分かれ目となる局面にも焦点を当てました。この記事を読むことで、ピンフと鳴きに関する理解を深め、状況に応じた最適な打牌判断ができるようになりますよ!

💡この記事で理解できるポイント

- ピンフが門前限定の役であり、鳴くと成立しない理由と仕組みがわかる。

- 昔のルールの「喰いピンフ形」と30符計算の扱いを具体的に理解できる。

- 鳴きピンフの歴史的背景やローカルルールの変遷が整理できる。

- 実戦でピンフを狙うか鳴きを選ぶかの判断基準と戦略が身につく。

平和(ピンフ)の基本と鳴き時のルールを理解する

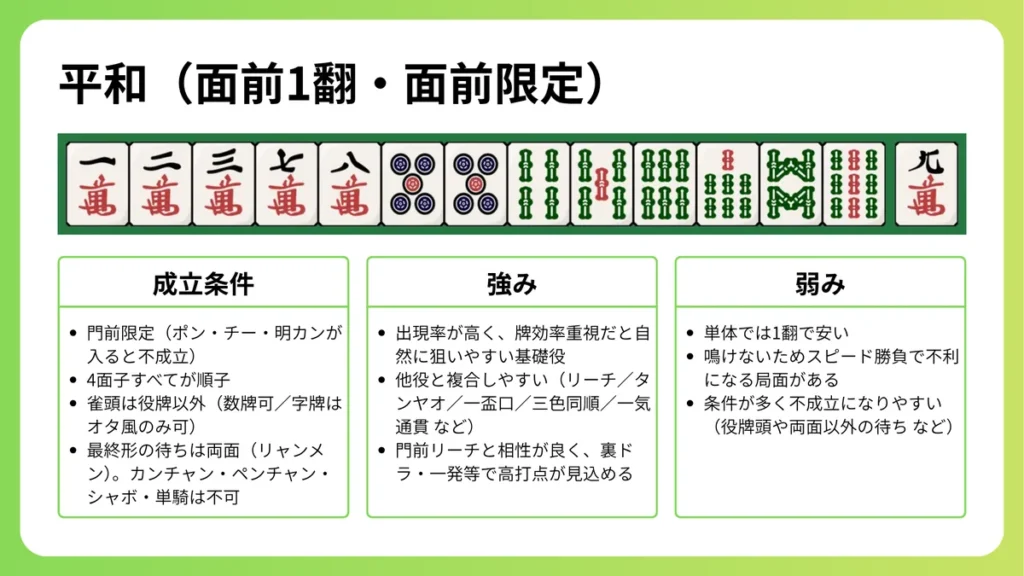

ピンフは一見シンプルな役ですが、実際には成立条件が非常に厳密です。特に「門前限定であること」「両面待ちであること」など、細かい要件を理解していないと混乱しやすい役でもあります。ここでは、平和の成立条件と、鳴いたときにどのような扱いになるのかを整理していきます。

平和は門前限定の役で、鳴いたら成立しない理由

平和は門前限定の1翻役であり、チー・ポン・明カンなどで一度でも副露をすると成立しません。つまり、鳴いた瞬間にピンフの役は消えてしまいます。これは「門前=すべて自分で揃える」ことが前提であり、他家の牌を利用した時点で“平和ではない”と判断されるためです。

門前の手作りこそがピンフの本質であり、純粋な手順や手作りの丁寧さを求める役でもあります。また、ピンフの魅力はリーチや一盃口(イーペーコー)との複合にありますが、鳴いてしまうと他の面前限定役も同時に失われます。

ルール上の扱いを知っておけば、終盤の押し引き判断やオーラス条件で「ピンフを捨ててでも、鳴いてアガリたい局面」等の判断に役立つこともあります。このように、鳴きと平和の関係を理解しておくことが、スピードと打点の両立を図る上で大切なのです。

歴史的な「鳴きピンフ」ローカルルールと現行ルールの違い

かつての一部地域では、「鳴きピンフ」を正式な役として認めるローカルルールが存在しました。昭和期の古いルールや家庭麻雀では、「チーしてもピンフOK」とする例もあったのです。

当時は家族や仲間内で遊ぶ麻雀が中心であり、自由度の高いルールが多く、細かな公式規定よりも楽しさやスピード感を優先する傾向がありました。そのため、「チーしてもピンフOK」「ツモでも加符あり」といった、現在では珍しい条件が受け入れられていたのです。

また、地域によっては「喰いピンフを1翻扱い」とするケースもあり、役の軽さを緩和してプレイの幅を広げていました。こうした時代背景を知ると、当時の鳴きピンフがいかに“庶民的で遊び心あるルール”だったかがわかります。

しかし、現在の競技麻雀や主要アプリ(Mリーグ・天鳳・雀魂など)では、すべて門前限定となっています。現代ルールでは公平性や明確な点数体系を重視しており、鳴きピンフを公式に認めるケースは存在しません。

鳴き時の点数・ピンヅモ・門前ロンの違いを整理する

ピンフを門前でロンした場合は、常に30符固定です。これは門前加符10符+基本20符の合計となるためで、ロン時には必ず30符となります。この規則は符計算の基礎を理解する上でも重要であり、初心者が点数計算に慣れる際の最初のステップとしても有効です。

点数計算を身に着けるための最大の近道は「点数計算の簡単な覚え方」なので、まずそこを理解しましょう!また、ピンフのツモの点数計算ですが、符が加算されない特例的なルールで、通常のツモ(+2符)とは異なり「門前ツモ20符」として扱われます。

鳴いた場合はピンフの役が成立しないですが、鳴きピンフアリのルールの場合、ロンで30符(1000点)扱いとなります。

麻雀ではこのルール差が戦略に大きく関わるため、自分が参加している大会やアプリの採用ルールを事前に確認しておくことが非常に大切です。

平和(ピンフ)の手牌の場合の鳴きの判断・よくある質問・全体まとめ

ピンフを狙う際は、「鳴かない」ことが基本ですが、状況次第ではスピードを優先して、ピンフを捨ててでも鳴きを選ぶ場面もあります。この章では、点数計算の違いや局面判断について詳しく見ていきましょう。

鳴くべき局面と鳴かないほうがよい場面の判断基準

ピンフは門前で完成してこそ真価を発揮します。特に「リーチ+ピンフ+ドラ」や「メンタンピン」は高打点を狙える黄金パターンであり、裏ドラやツモが絡めば満貫クラスに届くことも珍しくありません。

そのため、高打点狙いの場合、門前維持を意識した打牌が基本戦略になります。一方で、スピード重視の局面や、オーラスで1000点でもアガリが必要な場面では鳴きを選ぶ価値があります。

特に親の連荘を防ぎたいときや、トップ目が逃げ切りたい場面では、ピンフを放棄しても「スピード優先」が得策になることがあります。自分の点棒状況や他家の仕掛け具合を冷静に見極めて、勝負どころを判断することが大切です。

さらに、鳴いた後でも他の役が絡めば十分戦えるケースもあります。例えば、タンヤオ・混一色・役牌バックなどが複合できる場合には、ピンフを切り捨ててでも仕掛けるのが有効です。状況によっては、喰いタンヤオや混一色で逆転を狙う選択が正解となることもあるのです。

つまり、「ピンフを残すか、スピードを取るか」の判断が重要であり、このバランス感覚が麻雀の勝率を大きく左右します。

鳴き判断に役立つ本としては下記がありますので、ぜひご覧ください。また、他に多くのおすすめの麻雀本があるため、麻雀でもっと強くなりたい方はそちらも是非ご覧ください!

麻雀勝ち組の鳴きテクニック

副露判断を体系的に鍛えたい中級者以上に最適な一冊です。各章は実戦図→解説→練習問題の流れで構成され、鳴くべきか否かの基準を場況・点棒状況・手組の速度など複数の観点から多角的に示してくれます。

具体的には、リーチを受けた際に速度を優先すべきか安全度を重視すべきか、トップ目とラス目では同じ鳴きでも意味合いが変わるなど、局面ごとの具体的な思考法を学べるのが大きな魅力です。

また、強引クイタンや役なしポン、海底回しチーといった実戦テクニックも扱い、攻撃力が増す場面と守備が薄くなる場面を比較しながら、状況判断を一層磨ける構成になっています。

さらに押し引きとの兼ね合いを意識しながら副露精度を高められるため、「不用意な副露が減った」「アガリに繋がる鳴きだけ選べるようになった」「勝負所での判断に迷わなくなった」といった声も多く寄せられる実用度の高い一冊です。

Amazonや楽天で購入するとポイント還元などもあり、安く手に入るためおすすめです!

kindle unlimitedを登録すると、非常にお得に色んな麻雀本を読めるので、かなりおすすめです!

➡️Kindle Unlimitedで麻雀本を読む!

【Q&A】平和(ピンフ)の鳴きに関するよくある質問

Q1. 鳴いてもピンフが成立するケースはありますか?

A. ありません。現代麻雀においてはピンフは門前限定の役なので、一度でもチー・ポン・明カンをすると不成立になります。

Q2. 昔は鳴きピンフがあったと聞きましたが本当ですか?

A. はい、昭和期の家庭麻雀や一部地域ルールでは「チーしてもピンフOK」とするローカルルールが存在しました。現在は競技麻雀では廃止されています。

Q3. 鳴いた場合の点数はどのくらいですか?

A. 現代麻雀においては、役は成立しないため、そもそも和了できません。鳴きピンフがありルールならば、鳴きピンフ形は30符固定で、子のロンは1000点、親は1500点程度になります。

Q4. 実戦でピンフを狙うか鳴くかの判断基準は?

A. 基本はピンフを目指しつつ門前維持で高打点を狙うのが理想です。ただし、スピード勝負の局面やオーラスの条件戦では、鳴きを選ぶほうが有利になることもあります。

【総括】平和(ピンフ)と鳴きのまとめ:ルール理解と実戦判断のコツ

ピンフは鳴いたら不成立になりますが、点数上の救済として30符計算が適用されます。つまり、鳴いても最低限の得点は確保できますが、役としての価値は失われます。

実戦では「門前リーチでの高打点」と「鳴きによるスピード」のバランスを取ることが大切です。局面や点棒状況を考慮して、どちらを優先するかを判断できると上級者に近づけますよ!

💡この記事のまとめ

コメント