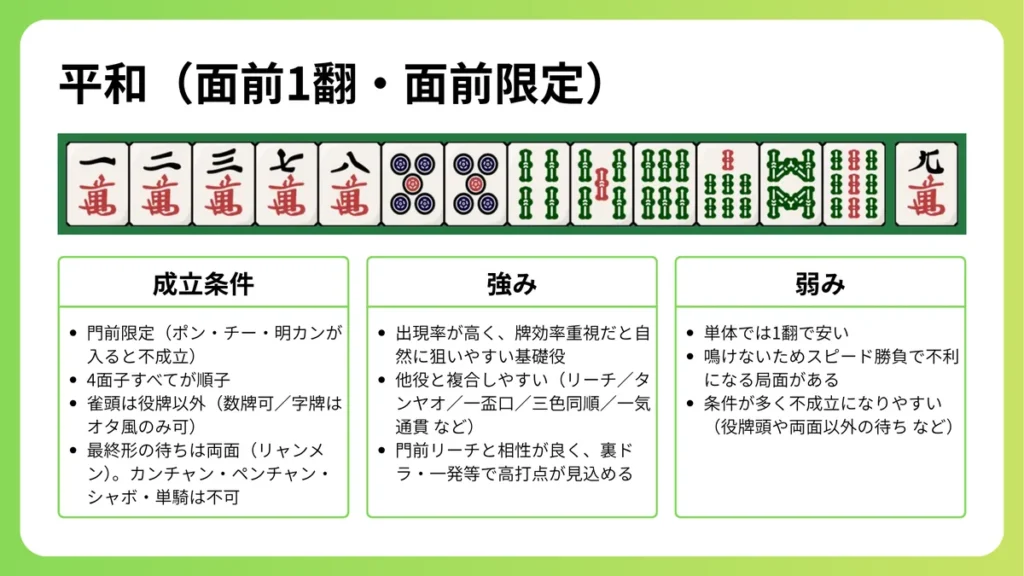

麻雀の役の「平和(ピンフ)」は、すべて順子構成・役牌以外の雀頭・両面待ち・門前での和了といった複数の条件がそろって初めて成立する、非常に基本的かつ奥深い役です。

初心者にとっては最初に覚えるべき代表的な役である一方、「これはピンフになる?」「どうして成立しないの?」といった疑問にぶつかる場面も少なくありません。

本記事では、「平和の条件」「平和の成立例」「平和の不成立 ケース」といった基本情報から、実戦でよくある具体的な場面までしっかりと解説しています。

また、リーチ・タンヤオとの役の複合時の考え方や、一気通貫・三色同順といった複合役との関係性、ピンフの点数計算における注意点やツモ・ロンの違いまで、幅広い観点からピンフを理解できるよう構成しています。

ピンフをマスターすることで、打点を安定して確保しつつ手作りの柔軟性も高まり、結果として勝率向上に直結します。この記事を通じて、ぜひ“ピンフの感覚”を身につけてください!

麻雀の平和(ピンフ)の基本をわかりやすく理解しよう

平和とは?定義と基本ルール

平和(ピンフ)は、麻雀の基本的な役の一つで、「すべて順子で構成され、かつ役牌以外の雀頭、さらに両面待ちで和了する」ことで成立するシンプルながら奥深い役です。

平和成立の条件は以下のとおりです:

両面待ちとは、順子の両端を待つ形のことで、もっとも効率的で受け入れ枚数が多い待ち方です。

このように、平和の条件は明確に複数あり、どれか1つでも欠けていると成立しません。特に雀頭がうっかり役牌だった場合や、待ちが単騎や嵌張(カンチャン)などだった場合は、平和不成立となってしまうので要注意です。

シンプルで覚えやすい反面、実戦では微妙な条件違いで不成立になることも多く、「これ平和じゃないの!?」と驚くことも。初心者は特に、雀頭や待ちの形に注意しながら練習を積むのがおすすめです。

※平和以外の役について知りたい方は「麻雀役の一覧」記事をご覧ください。

麻雀で勝てるようになりたい方は、役と同じくらい大事な要素があるため、「麻雀初心者の勝つコツ」も併せてご覧ください。

平和が成立しないパターンとは

以下のようなケースでは平和は成立しません:

これらのパターンは、平和の基本条件を外れる代表的な例です。

特に雀頭が役牌であることや、暗刻(同牌3枚)を含むケースは初心者が見落としやすいポイントです。また、最終的な和了形が両面待ちでない場合も平和にはなりませんので要注意!

平和を狙う際は、手作りの段階から順子を意識して組み立てることが重要です。不要な字牌を早めに処理し、中張牌(2〜8)を中心に構成していくことで、自然と平和に寄せた手牌が作りやすくなります。

平和はシンプルながらも成立条件が意外と厳密なので、しっかりとポイントを理解しておくことで、実戦でも安定した構えが取れるようになります!

平和は鳴くと不成立というのが一般的ですが、実は鳴き平和というローカルルールがあります。

上記に加え、平和の手牌の鳴くタイミングなどの戦術も「平和の鳴き」というテーマで詳細にまとめた記事がありますため、ぜひご覧ください。

麻雀の平和(ピンフ)の作り方をわかりやすく具体例で解説

典型的な平和の手牌例

【平和の条件をすべて満たす典型的な手牌例】

💡平和を満たすポイント

このような構成は、平和の条件をすべて満たしている理想的な形であり、初心者にとっても非常にわかりやすいお手本です。

この例のように、「順子のみで構成され、雀頭は役牌以外、待ちは両面、鳴いていない」──この4条件をしっかり覚えておけば、実戦でも迷わず平和を判断できますよ!

両面待ちとは?実戦での使い方

両面待ちは順子の外側で待つ形で、たとえば「

」で「

」で「 ・

・ 待ち」といったパターンがこれに該当します。

待ち」といったパターンがこれに該当します。

両面待ちはその受け入れ枚数が非常に多く、実戦においては和了(あがり)に直結しやすいため、非常に優秀な待ち形として広く知られています。麻雀において、和了のチャンスを増やすことは勝率アップに直結するので、常に両面待ちを意識することは非常に重要です。

具体的には、両面待ちは2つの牌を待つ形になるため、牌山に残っている可能性の高い待ちを確保しやすくなります。たとえば「6pか9pを待つ」場合、それぞれの牌が4枚ずつ存在するため、最大で8枚もの受け入れがある計算になります。

これがカンチャン・ペンチャン待ち(1種類)や単騎待ち(1種類)などと比べて、いかに効率的であるかが分かります。初心者の方は、つい目先の面子完成や一発の和了を狙って不安定な待ちにしてしまいがちですが、まずは常に「両面待ちにできるかどうか」を考えながら手牌を整理する意識を持ちましょう。

これができるだけでも、和了率が一段階アップし、平和だけでなく他の複合役への布石にもなっていきますよ!

麻雀の平和(ピンフ)と他の役との組み合わせをわかりやすく学ぼう

平和とリーチの複合例

一番多く見られるのは「リーチ+平和」の王道の組み合わせです。これは、門前で手を進めながら自然にリーチできる形を整えることで、平和の条件も同時に満たしやすくなるという特徴があります。

リーチをかけた時点で1翻、そこに平和が加わることで2翻となり、さらにツモによってもう1翻追加されれば、合計3翻となるのです。

このパターンは構えも柔らかく、他家からも目立ちにくいことから、実戦で非常に使い勝手が良く、初心者から上級者まで幅広く愛用されている戦術のひとつです。しかも面前手で構えることによって、裏ドラの期待も高まり、一発や赤ドラが絡めば一気に跳満や倍満まで打点が伸びる可能性も出てきます。

平和単体では1翻と控えめな印象ですが、このようにリーチやツモといった他の役と複合させることで、打点効率は格段に向上します。しっかりと門前を維持して構える意識を持つことが、麻雀で安定して勝つための第一歩といえるでしょう!

平和とタンヤオの相性と注意点

平和とタンヤオ(字牌なし・1と9なし)は相性抜群の組み合わせです!なぜなら、どちらも中張牌(2〜8)を多用する役であり、手牌の構築方針が一致しているためです。中張牌で順子を揃えていく過程で、自然と両方の条件を満たすことが多く、効率的に2翻の役を狙える実戦向きの戦略となります。

平和の条件である「すべて順子+役牌以外の雀頭+両面待ち」に加えて、タンヤオの「字牌や1・9牌を含まない」という要素も満たせば、面前で仕上げるだけでリーチも複合させた3翻、ツモがつけば一気に4翻という高打点も夢ではありません!

ただし注意点もあります。たとえ中張牌を中心に構成していても、端牌(1や9)を1枚でも残していたり、不要な字牌を抱えたままだとタンヤオの成立条件を逃してしまうことになります。特に対子や雀頭が1や9だったりすると、意識せずにタンヤオが外れている…ということも。

実戦では、「タンヤオを狙いたいなら早めに字牌と端牌を処理する」ことを基本に、平和と同時に進行させるイメージで手作りを進めるのがコツです。両方が成立すれば、それだけでも大きな武器になりますし、柔軟な打ち回しにもつながります!

平和と他役の組み合わせで注意すべき点

平和は面前でなければ成立しないため、鳴いてしまうとその時点で役が消失してしまいます(ポン・チーをすると平和は成立不可)。したがって、他の役と複合させようとする際には、面前を維持することが大前提となります。

特に一気通貫(三面子が同一の数牌で構成される)や三色同順(三種類の色で同じ順子を作る)などを狙うときには、ついついチーなどで手を進めたくなりますが、平和の成立条件を守るためにはグッと我慢して面前をキープする必要があります。

また、複合役を狙う過程で手牌が複雑化しすぎると、平和の大事な要素である「雀頭が役牌でないこと」や「最終形が両面待ちであること」が崩れてしまうことも少なくありません。たとえば三色を意識しすぎて形が苦しくなり、最終的にカンチャンや単騎になってしまう…なんてことも。

複数の役を同時に狙えるのは魅力的ですが、それによって平和の条件が破綻してしまっては本末転倒です。欲張りすぎず、役の組み合わせを考慮しながらバランス良く構えることが、実戦ではとても大切ですよ!

麻雀の平和(ピンフ)の点数計算をわかりやすくマスターしよう

平和が絡んだツモ・ロンそれぞれの点数例

ピンフはツモの時の点数計算は特殊なので、麻雀のルールとして覚える必要があります。平和を「ツモ」した場合、符計算の特性上「20符2翻」となり、たとえば子のツモなら400/700点、親であれば700/1300点が基本的な点数となります。

この「20符2翻」というのは、麻雀の点数計算における例外的なケースであり、通常の役よりも符が少ない代わりに、門前ツモという条件で点数が保証されている形です。符が低いということは、それだけ細かい点数差が出やすく、覚えておくと後々の計算にとても役立ちます。

一方で「ロン」で平和を和了する場合、形式上「門前ロン和了」でも「20符」にはならず「30符」扱いになります。

点数感覚は、麻雀において非常に重要な要素のひとつ。とくに平和は、初心者が最初に覚えるべき基本的な役であると同時に、点数変動が繊細な役でもあります。日頃から早見表を見たり、実戦で何度も確認することで、正しい点数計算の感覚を自然に身につけていきましょう!

平和単体と複合役の点数の違い

平和単体は基本1翻と控えめな得点ですが、リーチやツモといった他の役と組み合わせることで、その真価が一気に発揮されます。たとえば「リーチ+平和」で2翻、「リーチ+平和+ツモ」で3翻となり、赤ドラや裏ドラが絡めば跳満や倍満まで見えてくることも珍しくありません。

こうした複合による翻数アップは、麻雀で効率的に打点を伸ばすための重要な手段です。また、平和は門前でしか成立しないという制約があるからこそ、面前をキープして育てる姿勢が必要不可欠です。

鳴かずにじっくりと手を育てることができれば、平和だけでなく他の複合役とも噛み合いやすく、結果として高得点の和了につながります。

特に点数意識が重要な東場の早い巡目や、接戦の南場では「1翻が2翻、3翻になることで勝敗が左右される」という場面も多くあります。ピンフをただの基本役として捉えるのではなく、スコアメイクの軸として活用できるよう意識を高めていくことが、勝率アップへの大きな一歩になります!

【総括】麻雀の平和(ピンフ)をわかりやすく理解して実戦で使いこなそう

💡この記事のポイントまとめ

・

・

・

・

の4面子がすべて順子で構成されています。

の4面子がすべて順子で構成されています。 で、

で、

コメント