対々和(トイトイ)は4つの刻子をそろえるだけというシンプルな構成ながら、実戦での使いどころが非常に奥深い魅力的な役です。初心者でも理解しやすい一方で、待ちの形や点数計算、鳴き判断、さらには三暗刻や役牌との複合といった応用要素を知っているかどうかで勝率が大きく変わります。

また、シャンポン・単騎といった特有の待ち方や、鳴きすぎによる守備力低下、トイトイがバレやすい局面のリスク管理など、実戦で必ず意識したいポイントも多く存在します。

この記事では、トイトイの成立条件から点数の仕組み、複合役の狙い方、実戦で向かうべき配牌や場況、そして初心者がつまずきやすい失敗例までをまとめて整理します。

基礎から応用まで体系的に理解することで、トイトイを武器として扱えるようになり、あなたの麻雀はさらに安定して強くなりますよ!

💡この記事で理解できるポイント

- 対々和(トイトイ)の成立条件や基本的な構成を正しく押さえられる

- 三暗刻や役牌との複合パターンを理解し、高打点の狙い方を学べる

- 鳴き判断や守備力低下のリスクを踏まえた実戦的な立ち回りが身につく

- 初心者がつまずきやすい失敗例と安定してアガりにつなげるための改善ポイントが分かる

対々和(トイトイ)の成立条件や鳴き等に関する基本情報

トイトイは刻子だけで構成される役であり、鳴きが可能でスピードを出しやすい強みがあります。同時に、シャンポンや単騎など独特の待ちも存在します。この章ではトイトイの基礎を丁寧に整理し、役の理解を深めていきます。

対々和(トイトイ)の成り立ちと構成が分かる基礎知識

トイトイは4つの刻子で構成される役で、正式名称は対々和と呼ばれます。役の成立条件はすべての面子が刻子であることです。刻子は同じ牌3枚の組み合わせを指し、字牌でも数牌でも問題ありません。このシンプルな構造が魅力で、初心者でも理解しやすい点が特徴です。

さらに刻子主体の手作りのための打牌選択は比較的判断しやすく、余計な手変わりを考えずに済むため、打牌判断が安定しやすいメリットもあります。

また、刻子を中心に手を組むことで安全牌の確保もしやすく、守備面の判断にもつなげやすい柔軟さを持ちます。そのため、トイトイは実戦でも使いやすく、多くの場面で頼りになる役と言えるでしょう!

※対々和(トイトイ)以外の役について知りたい方は「麻雀役の一覧」記事をご覧ください。

麻雀で勝てるようになりたい方は、役と同じくらい大事な要素があるため、「麻雀初心者の勝つコツ」も併せてご覧ください。

対々和(トイトイ)は、鳴きが可能かどうかと翻数・食い下がりの有無

トイトイは鳴いても成立し、翻数が下がらないため、ポンやカンを積極的に使える扱いやすい役です。つまり、スピードを重視した展開を取りやすく、局面によっては先制を狙いやすいという大きな利点があります。

さらに、食い下がりが存在しない点も魅力で、手を進める選択肢が広がりやすく、他家の動きに合わせながら柔軟にアガリへ向かえるのも強みです。また、攻撃的に進めたい局面でも対応しやすく、実戦での選択肢が豊富になりますね!

シャボ待ちや単騎などトイトイの待ち形

トイトイの待ちはシャボ待ちか単騎に限定される点が重要です。シャボ待ち、単騎待ちは待ちの枚数が少ないため、ツモは比較的期待できませんが、”字牌を使える”や”待ちの柔軟性”等により狙いを定めれば、ロンしやすいという良い点があります

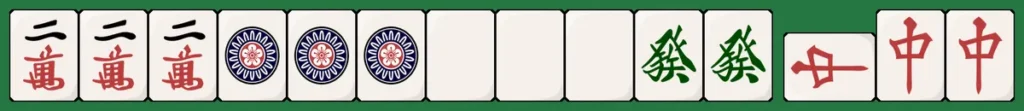

【トイトイのシャボ待ち例】

シャボ待ちは2つの対子のいずれかを作る形であり、字牌や筋ひっかけになっているとアガリやすい点が魅力です。字牌待ちだと序盤、筋ひっかけだと、中盤~終盤に上がりやすくなる傾向があります。

【トイトイの単騎待ち例】

一方で単騎はアタマ待ちとなるため特定の牌が必要ですが、待ちを読まれにくい利点があり、終盤の押し引きにも活用できます。

さらに、河の情報を使って、単騎の待ち牌ををコロコロ変える戦術も取りやすいため、柔軟な対応ができるのも魅力ですよ!

- シャボ待ちも単騎待ちもツモ期待は薄いが、ロンしやすい展開に持っていける

- シャボ待ちは字牌やスジひっかけをしていると、アガリやすい

- 単騎は河の情報を使い、待ちを上がりやすい待ちに変えられるため柔軟性が高い

点数計算で押さえておく符のつき方と30符2翻の目安

トイトイは2翻役で、刻子中心の構成ゆえに 符が高くなりやすい傾向 を持つ役です。明刻と暗刻で符が大きく変わりますが、刻子の種類が増えるほど符が自然に積み上がり、結果として符はねして、点数が伸びる点が特徴です。

さらに、么九牌の刻子や暗刻が絡むと符が一気に上昇し、同じ翻数でも若干点数が変わります。 そのため、符の増減による点数差を理解しておくと押し引き判断にも役立ち、細かい条件戦では符で勝敗を大きく左右することも少なくありません。

つまり、トイトイを使いこなすには、符計算をできるようになることは大きな要素であるため、麻雀で勝ちたい方は、符計算もできるように頑張りましょう!

- トイトイは刻子構成のため符が自然に高くなりやすい

- 么九牌の刻子(特に暗刻)が絡むほど符が高くなる

- 符の理解は押し引き判断や条件戦で大きな武器になる

- トイトイを極めるには符計算の習熟が欠かせない

符計算などの点数計算は非常に難しいものです。「麻雀の点数計算の簡単な覚え方」というテーマの別記事を用意していますので、そちらを読んだ上で点数計算を学ぶことを推奨します!

対々和(トイトイ)と関連役の違いを把握して複合のチャンスを広げる

トイトイは刻子系役として他の役と複合しやすく、得点を伸ばすチャンスが多い役です。特に三暗刻や役牌との複合は強力で、狙える局面も多く存在します。この章では複合役や類似役との違いを詳しく解説します。

三暗刻・四暗刻との比較で理解する役の性質

トイトイと三暗刻、四暗刻はどちらも“刻子が多い手”という共通点がありますが、役の性質や評価は明確に異なります。

三暗刻は「暗刻が3組」という条件で成立するため、すべての面子が刻子である必要はありません。一方トイトイは「4組すべてが刻子」であることが必須であり、この点で役の条件が大きく違います。

また、三暗刻は暗刻を3つ揃えるのが条件であるため、スピードはあまり期待できない役であるのに対し、トイトイは明刻もOKなため、鳴きが可能でスピード重視という対照的な性質を持っています。

さらに四暗刻は“暗刻4組”で構成される役満で、シャボ待ちの場合、ツモなら役満ですがロンだとトイトイ扱いになります。

また、四暗刻は暗刻を4つ揃えるのが条件であるため、三暗刻と同様に、スピードは期待できない役であるのに対し、トイトイは鳴きが可能でスピード重視という対照的な性質を持っています。

つまり、三暗刻・四暗刻・トイトイは構造は似ていても、成立条件、鳴き観点での性質がまったく異なるため、それぞれの性質を正しく理解して使い分けることが実戦での精度向上につながりますよ!

💡三暗刻・四暗刻との比較ポイントまとめ

- トイトイは明刻(ポンした刻子)OKだが、三暗刻、四暗刻は、それぞれ暗刻が3枚、4枚必要であり、成立条件が大きく違う

- トイトイは三暗刻、四暗刻と比較すると、鳴きの観点でスピードは圧倒的に早い

「三暗刻とトイトイの違い」については、もっと詳細を知りたい方は別記事にてまとめていますので、ぜひご覧ください。

役牌・三暗刻・三色同刻・混老頭・ホンイツなど複合しやすい役

トイトイは2翻であり、他役とも複合しやすいため、基本的に高くなりやすい役です。例えば、役牌との複合は手軽で、符が高くなることや鳴きやすいことも踏まえ、トイトイと相性の良い役です。大体はドラなしだと、5200点(3翻40符)になるイメージです。

また、三暗刻や三色同刻などの刻子系の役も複合しやすく、刻子系の特徴を活かした手作りが可能になります。これらの役は構成が噛み合えば一気に打点が上がるため、実戦でも積極的に狙いたい組み合わせです。

さらに、混老頭やホンイツと組み合わせると高打点になりやすく、状況によっては跳満以上の手に育つことも多いです。こうした複合を意識すると戦略の幅が広がり、実戦でも活躍する場面が自然と増えていきますね!

手牌のイメージがつきやすいように、それぞれの手牌例を載せておくので、ご参考ください。

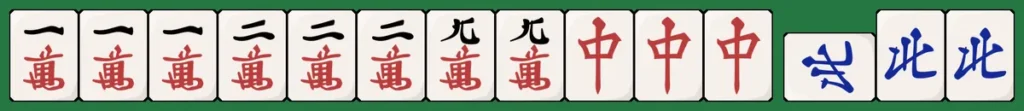

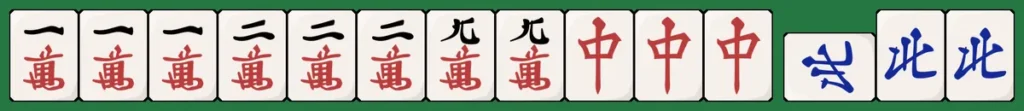

【トイトイ×役牌の手牌例】

【トイトイ×三暗刻の手牌例】

※1鳴きにおいて、単騎待ちの場合はロンでもツモでも三暗刻。シャボ待ちの場合はツモのみ三暗刻

【トイトイ×ホンイツの手牌例】

【トイトイ×混老頭の手牌例】

【トイトイ×三色同刻の手牌例】

他の麻雀役を知りたい方は、麻雀役を一覧で紹介している記事あるため、そちらをぜひ参考ください。

小三元や染め手との組み合わせで得点を伸ばすコツ

【トイトイ×小三元の手牌例】

小三元は三元牌を含む役で、トイトイと非常に組み合わせやすい点が魅力です。詳細元は三元牌のうち2つが刻子となり、刻子が多い手牌になるため、トイトイとの複合を狙えケースがあります。小三元とトイトイが複合すると、最低でも跳満になるため、積極的に狙っても良いでしょう。

【トイトイ×ホンイツの手牌例】

また、染め手(混一色(ホンイツ)や清一色(チンイツ))と合わせることで満貫以上を狙いやすくなり、高打点になるが強みです。また、染め手は他家へプレッシャーを与えることができ、場合によっては他家の手牌を絞らせたり、降ろさせたりするといった良い面もあります。

つまり、トイトイは複合によって大きな得点を生みやすく、局面に応じて柔軟に役を重ねていくことで爆発力の高い仕上がりになります。こうした組み合わせを意識することで、より積極的に狙いたい魅力的な役と言えるでしょう!

対々和(トイトイ)を狙う判断と実戦で役立つ打ち回しを身につける

トイトイを狙うべき場面は配牌や場況によって大きく異なります。鳴きを多用するため守備力とのバランスも重要です。この章では、トイトイを実戦で活かすための判断基準や具体的な立ち回りをまとめています。

配牌や場況から判断する対々和(トイトイ)に向かうかどうかの基準

配牌で対子が多い場合はトイトイを狙う好機になりやすいです。特に字牌の対子があれば鳴きやすく、序盤から一気に手を前進させられるため、テンポ良く加点を狙える魅力があります。鳴き基準としては対子が4つあれば、トイトイに向けて、鳴いていってもよいです。

また、字牌や一九牌の対子が複数ある配牌では、他家が字牌や一九牌捨てやすいため、鳴いてトイトイを目指しやすく、高打点、早い和了ができるケースが多いです。なので、字牌や一九牌の対子が2種類あって、対子が全部で4つ以上あると、どんどん鳴いていきましょう。

さらに、他家が仕掛けてスピード勝負になりそうな局面で、かつ降りれない状況ではこちらもスピードを優先して鳴くという判断が非常に有効です。刻子を集める構造上、誰からでもポンでき、スピード勝負できる役なため、押し切る展開も期待できますよ!

ただし、鳴きすぎると手牌を狭くして、放銃リスクを高めたり、他家から待ちを見破られやすい等のデメリットもあります。そういった観点だと点差が大きくリードしている場面は鳴かない方がよいため、無理しないでよい状況では鳴かないようにしましょう。

💡トイトイに向かう判断基準のポイント

鳴く基準

- 対子が全部で4つ以上かつ、字牌や一九牌の対子が2種類あれば鳴くべき

- 他家にスピードで負けれない時は積極的に鳴くのも有効

鳴かない基準

- 点差が大きくリードしている等、無理に攻めなくて良い場面は鳴かない方がよい

鳴きすぎによる守備力低下とトイトイがバレるリスク管理

鳴きすぎると安全牌が減り守備力が大きく落ちてしまうため、慎重な判断が欠かせません。さらに、複数の刻子が見えることで相手にトイトイ狙いを察知されやすく、結果的に他家にうまく立ち回られて、押し返されやすくなる点も大きなデメリットです。

また、終盤で手牌が短くなると押し引きの自由度が下がり、放銃率が高まるリスクも意識しておく必要があります。とはいえ、局面によっては鳴きを使ってスピードを優先することが最善になる場面もあり、必要なときにしっかり鳴ける柔軟さは大きな武器になります。

手牌構成と場況の両方を見極めつつ、攻守のバランスを意識して使い分けることが、トイトイを上手く活かすための重要なポイントですね!

💡鳴きすぎリスクまとめ

- 鳴きすぎると安全牌が減り守備力が著しく低下する

- 刻子が増えるほど手役が読まれやすく、他家の押し返しを受けやすい

- 終盤は手牌が短くなり押し引きの幅が狭まり、放銃リスクが高まる

- 必要な鳴きはスピードを出す武器になるため状況判断が重要

- 攻守のバランスを取りつつ鳴くかどうかを見極めることが勝率アップに繋がる

麻雀は、上級者ほど守備が非常に重要視するゲームです。「麻雀における守備力の基本と上げ方」というテーマの別記事を用意しているため、ご参考ください。

初心者がやりがちな失敗と避けるためのポイント

初心者は鳴きたい牌を見つけるとつい反射的にポンしてしまいがちですが、その結果として手牌全体の構成バランスが崩れる場面も少なくありません。特に不確実性の高い序盤で無理に鳴くと柔軟性が損なわれ、和了できなかったり、放銃したりするので、慎重な判断が必要です。

さらに鳴きによって他家にトイトイ狙いを読まれやすくなる点も見逃せず、結果的に押し返されてしまう展開も十分起こり得ます。そのため、鳴くタイミングと構成のバランスを丁寧に見極め、無理のない範囲で手牌を進める意識がとても大切です。

場況と自分の手牌の伸び方の両方を観察しながら判断することで、より安定した進行が可能になり、自然と勝率アップにもつながりますよ!

Q&A:対々和(トイトイ)に関するよくある質問

Q1. トイトイと三暗刻はどう使い分ければ良いですか?

三暗刻は “暗刻が3組ある状態” を指し、残りの塔子は順子でもよいです。つまり、トイトイとは成立条件が異なります。ただし、ツモリ三暗刻等、複合しやすいため、暗刻が多い配牌ならトイトイを視野に入れると効率的ですよ!

Q2. トイトイは鳴きすぎると良くないのですか?

鳴きはスピードを出す反面、守備力が下がるリスクがあります。必要な鳴きと不要な鳴きを見極めることが、安定したアガリへの近道です。

Q3. トイトイはどのくらいの点数になるのでしょうか?

基本は2翻で、役の性質上、符がが高くなる傾向にあるため、2翻40符の2,600点(親だと3,900点)になります。ただし、役牌等を大抵複合させるケースが多く、それを踏まえると5,200点(親だと7,700点)や満貫以上のケースが多いです。

Q4. トイトイは初心者でも狙いやすい役ですか?

対子が多い配牌ならとても狙いやすい役です。ただし無理な鳴きは形を崩しやすいため、手牌バランスを意識して取りにいくのがおすすめですよ。

Q5. トイトイがバレやすいのは本当ですか?

刻子が並びやすいため読まれやすい側面はあります。しかし単騎やシャンポンの使い分けで待ちを隠せるため、工夫次第で十分カバー可能です!

総括:対々和(トイトイ)の特徴を押さえて正確な判断に活かすための

トイトイは刻子構成の明確さと鳴きやすさが魅力であり、スピードと打点のバランスが良い役です。複合役との相性も良く、積極的に活用したい場面が多くあります。

実戦では配牌や場況に応じた柔軟な判断が求められ、トイトイの理解が勝率向上に直結しますよ!

💡この記事のまとめ

- トイトイは4つの刻子で構成されるシンプルかつ強力な役で初心者でも扱いやすい

- 鳴いても翻数が下がらずスピード重視の展開に向いている

- 待ちはシャンポンか単騎に限定され、読みやすさと読みづらさが両立する特徴がある

- 役牌などと複合しやすく、割と満貫以上も十分狙える

- 三色同刻や混老頭、小三元など刻子系役と組み合わせやすい

- 配牌で対子が多いときはトイトイへ向かいやすく手作りの再現性が高い

- 鳴きすぎると守備力が下がるため攻守のバランスを意識することが重要

- トイトイの性質を理解して活用すれば実戦での勝率向上に直結する役である

コメント