麻雀は、配られた牌を入れ替えながら「決まった形(役)」を作り、点数を取り合うゲームです。

ただ、役・点数・細かいルールまで最初から全部覚えようとすると、ほぼ確実に挫折します。

この記事では、完全初心者が今日から遊べるレベルをゴールにして、

- 「何をしたら勝ちなのか」という全体像

- 「まずこれだけ覚えればアガれる」という最小限のルールと役

- 初めての一局がイメージできる進行手順

- アプリ・教室・健康麻雀など安全な始め方

を順番に解説します。

麻雀はルールを覚えてからが本当に楽しめるゲームです。

ただし、この記事を読んでも、麻雀が難しいと不安な方向けにもっとも簡単に最速で麻雀のルールを覚える方法も本記事にまとめています。

ぜひ最後までご覧ください!

💡この記事で理解できるポイント

- 麻雀の最終目的と、1局〜半荘までのゲームの流れ

- 牌の種類と「4面子1雀頭」というアガリ形の基本

- 初心者が今日から使える、最小限の役・用語・進行手順

- 賭けない麻雀の始め方(アプリ・教室・健康麻雀)の選び方と練習法

- もっとも簡単に最速で麻雀のルールを覚える方法

麻雀の初心者向けの基本ルール

まずは「ゲームとして何をすると勝ちなのか」「どんな形を作るのか」をはっきりさせます。

ここを押さえると、アプリでもリアル卓でも迷いにくくなります。

麻雀の目的と勝敗の決まり方

麻雀の目的はシンプルで、最終的に一番多く点数(点棒)を持っている人が勝ちです。

基本の流れは次の通りです。

- 4人で卓を囲み、全員が2万5千点など同じ点数からスタートします。

- 1回の勝負を「1局」と呼び、誰か1人がアガるか、誰もアガれずに終わるとその局は終了します。

- アガった人は他の人から点棒を受け取り、振り込んだ人(ロンされた人)やツモられた人は点棒を支払います。

- 何局か繰り返したまとまりを「半荘(はんちゃん)」といい、半荘が終わった時点の持ち点が一番多い人がトップです。

半荘は普通、東1局〜東4局〜南1局〜南4局まで進みます。

短く遊ぶルール「東風戦」では、東1〜東4局で終わります。

本章では、ゲームの進行の概要をまとめていますが、具体詳細は、後ろにまとめています。

麻雀牌の種類

使う牌は34種類×各4枚=136枚です。大きく2種類に分かれます。

数牌(すうはい):数字の牌(27類)

- 萬子(マンズ):

〜

〜

- 筒子(ピンズ):

〜

〜

- 索子(ソーズ):

〜

〜

字牌(じはい):文字の牌(7類)

- 風牌:

- 三元牌:

全種類・読み方は「麻雀牌の種類・読み方」をご覧ください。

アガリの基本形

アガリの基本形は14枚で「4面子(メンツ)+1雀頭(ジャントウ)」です。

面子と雀頭の説明

- 雀頭(アタマ):同じ牌2枚のペア

- 面子:3枚(またはカンなら4枚)のまとまり

面子の詳細説明

1面子は順子もしくは刻子のいずれかです。

- 順子(シュンツ):同じ種類の数牌で連続した3枚

- 例)

,

,

- 字牌では作れません

- 例)

- 刻子(コーツ):同じ牌3枚

- 例)

,

,

- 例)

4面子+1雀頭を具体的に見ていきましょう。

4面子+1雀頭の例

- 面子1つ目:

(順子)

(順子) - 面子2つ目:

(順子)

(順子) - 面子3つ目:

(刻子)

(刻子) - 面子4つ目:

(刻子)

(刻子) - 雀頭:

このように「3枚セット×4組+2枚ペア×1組」の形を作るのが、麻雀の基本ゴールです。

※七対子・国士無双の特別な形もありますが、最初は無視してOKです。もし気になる方は、下記をご覧ください。

もっと詳細に理解したい方は、麻雀の上がり方や基本形の記事をご覧下さい。

麻雀の局と半荘の流れ

1回の勝負「1局」の流れを、ざっくりイメージしましょう。

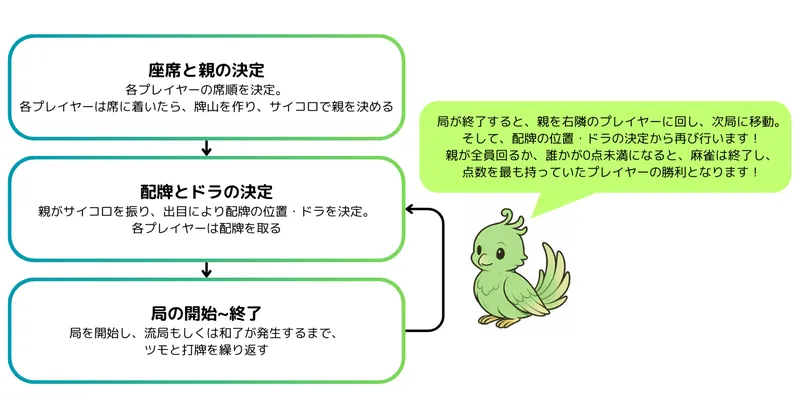

ゲームの進行の図解です:

まずゲームの最初にやることは、座席と親の決定です。そして、次にサイコロを振って、配牌・ドラの決定を行います。こうして準備が整うと局を開始します。

これを1周(東1〜東4局)で東場と呼びます。さらに南1〜南4局まで含めて進める形式を「半荘(はんちゃん)」と呼び、全体で8回の局が行われます(親の連荘があればそれ以上になる場合もあります)。

ゲーム進行・ルールの重要要素である下記を説明します。

座席と親の決定

まず、最初にすべきことはプレイヤーの座席を決めることです。座席が決まれば、各プレイヤーが牌山を作ります。その山の中心でサイコロを振り、親を決めます。

- 座席の決定

- 「東」「南」「西」「北」の4枚の風牌を裏向きにしてよく混ぜます。

- 各プレイヤーが1枚ずつ引き、引いた牌に対応する方角の席に座ります。

- 例: 「東」を引いたプレイヤーが東家、「南」を引いたプレイヤーが南家となります。

- 牌山の構築

- 麻雀では、136枚の牌を使用します。これらを裏向きにしてよく混ぜた後、各プレイヤーの前に2段×17枚の牌山を積みます。これにより、4人分の牌山が完成します。

- 仮親の決定

- 「東」を引いたプレイヤー(仮東)がサイコロを2個振ります。

- 出た目の合計を、自分を1として反時計回りに数え、その位置に座っているプレイヤーが仮親となります。

- 親の決定

- 仮親が再度サイコロを2個振り、同様に出た目の合計を自分を1として反時計回りに数え、その位置に座っているプレイヤーが最初の親(起家)となります。

- 起家となったプレイヤーは、起家マークを自分の右側に置き、配牌・ドラの決定を開始します。

配牌とドラの決定

親が決まれば、各プレイヤーの配牌、ドラの決定を行います。

- 配牌

- サイコロの振り: 親が2個のサイコロを振り、出た目の合計を反時計回りに数えて、配牌を開始する位置(開門)を決定します。

- 配牌の開始: 開門位置から右に数えて、出目の数だけ牌を切り離します。切り離した位置から牌を取り始めます。

- 牌の配り方:

- 親から反時計回りに、各プレイヤーが4枚ずつ3回(計12枚)牌を取ります。

- その後、親は2枚、子は1枚ずつ牌を取り、親は14枚、子は13枚の手牌を持ちます。

- 王牌とドラ表示牌の決定

- 配牌後、牌山の一部(通常は14枚)を王牌(ワンパイ)として取り分けます。王牌は、カンを行った際の補充牌やドラ表示牌として使用されます。

- ドラ表示牌は、王牌の左から3枚目の上段の牌を表向きにして決定します。この牌の次の牌(数牌は順番通り、字牌は特定の順序)をドラとします。

- 数牌: 1→2→3→…→9→1(循環)

- 風牌: 東→南→西→北→東(循環)

- 三元牌: 白→發→中→白(循環)

- 例えば、ドラ表示牌が「五筒」の場合、ドラは「六筒」となります。ドラは、アガリの際に手牌に含まれていると、1枚につき1翻が加算されます

もう少しサイコロの使い方を知りたい方は、麻雀のサイコロの覚え方をまとめてますので、ご覧ください

局の開始~終了

麻雀は、1局の中で各プレイヤーが「牌を引いて(ツモ)捨てる(打牌)」を順番に繰り返しながら進行します。

- ツモ(自摸):自分の番が来たら、牌山から1枚の牌を引きます。これを「ツモ」と呼びます。ツモる順番は、親(東家)から反時計回りに進行します。

- 打牌(だはい):ツモった後、手牌が14枚になります。その中から不要な牌を1枚選び、卓の中央に表向きで捨てます。これを「打牌」と呼びます。捨てられた牌は「捨て牌」となり、他のプレイヤーが確認できるように並べられます。

この「ツモ」と「打牌」を繰り返しながら、手牌を整えて、和了を目指します。そして、ツモもしくはロンによる和了が発生すれば、プレイヤー間で点数が移動します。

局が終わるタイミングは大きく分けて 和了(あがり) と 流局 の2パターンです。

- 誰かが和了した瞬間

ツモアガリ・ロンアガリを問わず、和了が発生した時点でその局は終了します。 - 荒牌流局(ツモ切れ流局)

王牌(デッドウォール)14枚を残して生牌がなくなり、これ以上ツモれなくなった場合に流局となります。流局時は「ノーテン罰符」として 3,000点 をテンパイ者とノーテン者でやり取りします。- テンパイ1人:+3,000/他3人‑1,000

- テンパイ2人:+1,500×2/ノーテン‑1,500×2

- テンパイ3人:+1,000×3/ノーテン‑3,000

- 全員テンパイまたは全員ノーテン:点棒移動なし

局が終了すると、親は反時計回りに次のプレイヤーへ移動します。ただし、親がその局で和了した場合や、流局時に聴牌していた場合は、親が連続して親番を続ける「連荘(れんちゃん)」となります。逆に、親がアガれずテンパイもしていなかった場合、子がアガった場合は親権が次の人へ移動します。

これを「牌山構築~局の終了」を1局とし、初回の親から順に反時計回りに2周するまで行います。

※1人でもプレイヤーの点数が0点未満になったら、その親は2周せず、そこでゲーム終了です。

ここのルールが非常に複雑であり、多くの方がつまずきます。

麻雀のルールを覚えるのに不安になった方に、下記の漫画式の麻雀入門書がかなり好評ですので、ぜひ読んでみてください。(麻雀入門書の中でトップレベルで人気の本です)

麻雀初めての進行手順

「自分の番に何をするか」だけに絞ると、やることはとても単純です。

- 山から1枚ツモる(取る)

- 手牌が14枚になるので、要らない牌を1枚選んで捨てる

- ふたたび13枚になったら、次の人へ順番が回る

これを繰り返しながら、4面子1雀頭+1つ以上の役を目指します。

初めての1局をイメージするなら、次のように考えると分かりやすいです。

- 配牌をもらったら、数字順・種類ごとに並べる

- まずは「同じ牌2枚」「同じ牌3枚」「連続した数字3枚」を探す

- ツモるたびに、「セットに関係なさそうなバラバラの牌」から切っていく

- 「あと1枚で4面子1雀頭になる」状態(テンパイ)になったら、リーチをかける

- 待っている牌をツモるか、誰かが捨てたら「ツモ」または「ロン」と宣言

最初の目標は「鳴かずにリーチでアガる」ことです。これだけでかなり麻雀らしく遊べます。s

チーやリーチなど基本用語

最低限、次の用語だけ分かれば十分スタートできます。

ツモ

自分の番に山から1枚引くこと/その牌で自分がアガること

打牌(だはい)

牌を1枚捨てること(「切る」とも言います)

ロン

他人が捨てた牌で自分がアガること

テンパイ

あと1枚くればアガれる状態

リーチ

役の一つ。門前(鳴いていない状態)でテンパイしたとき、「リーチ」と宣言して1,000点を場に出し、その後は手を変えずにアガリを待つこと

チー

左隣の人の捨て牌を使って、順子(連続した3枚)を作る鳴き

ポン

誰の捨て牌でも使って、刻子(同じ牌3枚)を作る鳴き

カン

同じ牌4枚を1組にする行為(ドラが増えるなどルールが複雑なので、初心者は基本やらなくて大丈夫)

鳴き(チー・ポン・カン)は便利ですが、リーチができなくなるデメリットがあります。

最初のうちは「リーチをしたいので原則鳴かない」と覚えておくと、安全です。

初めて覚えるおすすめの役

「”役なし”だとアガれない」のが麻雀の大ルールです。

とはいえ、全部で30種類以上ある役を最初から覚える必要はありません。

初心者は、次の3つだけ覚えればOKです。

リーチ(1翻・鳴くと不可)

- 条件:鳴いていない状態でテンパイしたとき、「リーチ」と宣言して1,000点出す。

- どんな形でもいいので、テンパイ+リーチで必ず役1つがつきます。

- まずは「鳴かずにリーチを目指す」が基本戦略です。

役牌(ヤクハイ)(1翻・鳴いてOK)

- 白・發・中:3枚揃えるだけで役。ポンしてもOK。

- 場風・自風:

- その場の風(東場なら東)、自分の風(東家なら東)を3枚揃えると役。

- 「白白白」「發發發」「中中中」はとても分かりやすく、初心者が一番狙いやすい役です。

タンヤオ(断么九)(1翻・多くのルールで鳴いてOK)

- 条件:1と9、字牌を一切使わず、2〜8の数牌だけでアガる。

- つまり、端っこの数字と字牌を全部捨てて、真ん中の数字だけを集めるイメージです。

- 柔軟に狙いやすく、リーチと並んでよく出る基本役です。

慣れてきたら、「門前ツモ」「平和(ピンフ)」なども覚えると点数が伸びますが、最初はこの3つで十分です。

麻雀の役を全体を知りたい方は、麻雀の役一覧をご覧ください。

この章のゴールは下記3つを覚えることだよ。

- ゲームの進行の流れ

- 4面子1雀頭の形

- 打ち方はまずは鳴かずリーチ

他の細かい役や特殊なルールは、いったん全部後回しにして大丈夫!

麻雀のルールを覚えるための初心者向け練習方法

ここからは、「どうやって上達していくか」「どこまで覚えればいいか」を整理します。

失敗しやすいポイントと、安全な練習環境も合わせて紹介します。

鳴きの基礎と初心者の方針

鳴き(チー・ポン・カン)は、他人の捨て牌を利用して自分の面子を作る行為です。

- チー:左隣の捨て牌+自分の2枚で順子を作る

- ポン:誰の捨て牌でも、同じ牌3枚の刻子を作る

- カン:同じ牌4枚を1組にする(上級者向け)

鳴きのメリット・デメリットは下記です。

鳴きのメリット

鳴きのデメリット

麻雀が初めての方へのおすすめ方針は「基本は鳴かずリーチ」。

例外として、次のようなときだけ鳴きを使うとよいです。

- 白・發・中がポンできそうなとき(役牌を作れるとき)

- すでにタンヤオ形がほぼできていて、チー・ポンで一気にテンパイにできるとき

これ以外は、鳴きのせいで役がなくなってアガれないリスクの方が大きいので、「鳴かない勇気」を持つほうが失敗が減ります。

点数計算はどこまで覚えるか

点数計算は、表や符計算が絡むので、最初から完璧を目指す必要はありません。

最初の目標は、次の3つだけで十分です。

①(ハン)という単位を知る

- 各役には「1翻」「2翻」などの価値がついていて、合計翻数が多いほど点が高い。

- 例:リーチ1翻+タンヤオ1翻=2翻。

②だいたいの目安を覚える(とてもざっくりでOK)

- 1翻:1,000点前後

- 2翻:2,000点前後

- 3翻:4,000点前後

- 4・5翻:満貫(子で8,000点、親で12,000点)

細かい数字は後でゆっくり覚えれば大丈夫です。

③アプリの場合はアプリに任せてよいと割り切る

- オンライン麻雀やアプリは、自動で点数計算してくれます。

- 実戦では「だいたいこのくらいの高さかな」と感覚だけ掴んでおけば問題ありません。

符計算や細かい点数表は、リアル卓に慣れてからで十分です。

今は、「高い役ほど翻が多くて点数も上がる」「満貫は1つの目安」と覚えておきましょう。

もう少し点数計算について知りたい方は、点数計算のわかりやすい覚え方をご覧ください。

反則とマナーの最低ライン

初心者でも、ここだけは押さえておかないとトラブルになりやすいポイントがあります。

必ず避けたい反則

- 多牌(たはい):手牌が本来より多い(ツモったのに捨てていないなど)

- 少牌(しょうはい):手牌が本来より少ない(ツモり忘れなど)

- フリテンロン:フリテン状態なのにロンしようとすること

フリテンの基本

- 自分の捨て牌の中に、「今待っているアガリ牌」が含まれていると、その牌ではロンできない。

- ただしツモアガリはOK。

- アプリでは自動で判定してくれますが、リアルでやるときは「自分が一度捨てた牌でロンしない」と覚えておきましょう。

最低限のマナー

- 他の人の牌や点棒に勝手に触らない

- チー・ポン・リーチ・ロン・ツモなどの宣言は、はっきり声に出す

- 局の途中で席を立ちすぎない

- ローカルルール(赤ドラの枚数・食いタンありなし等)は、最初に確認する

マナーで迷ったら、「健康麻雀」や「初心者歓迎の教室」を選ぶと、スタッフが丁寧に教えてくれます。

フリテンやマナーについて詳細を知りたい方は下記をご覧ください。

- 麻雀の振り聴(フリテン)について

- 麻雀初心者のうざいと思われる行動について

麻雀初めての人におすすめの入門本

最後に、「ネットだけだと不安」「紙の本で体系的に学びたい」という人向けに、初心者でも読みやすい入門書を2冊だけ紹介します。

マンガでわかる! 東大式麻雀入門

👤 こんな人におすすめ

- まったくの初心者だけど、ルール〜役〜点数まで一通りを1冊で押さえたい人

- リアル麻雀でもやりたいので、「場決め・親決め・配牌」なども知りたい人

- 文字だけの本は苦手で、図やマンガが多いほうが読み進めやすい人

📘 本の特徴

- 「基本ルール → 役 → 進行手順 → ルール → 点数計算 → 実戦問題」という段階構成

- 各章の導入がマンガになっており、ストーリー感覚で読み進められる

- 巻末に役早見表・点数早見表・用語集があり、実戦中の辞書としても便利

🌟 良いところ

- カラーと図解が多く、牌の形やアガリ形がイメージしやすい

- ネットだと断片的になりがちな情報が、「ゲーム全体の流れ」として整理されている

- 点数計算は駆け足ですが、満貫までの感覚をつかむには十分という声が多いです

一言でいうと、

「1冊目の麻雀本」として最適な総合入門書です。

アプリで打ちながら、分からないところだけこの本で確認する、という使い方がおすすめです。

マンガでわかる 子ども・初心者のための麻雀入門

👤 こんな人におすすめ

- すべての漢字にフリガナが欲しい、超やさしい本から始めたい人

- 小学生〜中学生のお子さんと一緒に麻雀を覚えたい人

- Mリーグや伊達朱里紗プロが好きで、「推しの本」でモチベーションを上げたい人

📘 本の特徴

- フルカラー・マンガ中心で、難しい説明をできるだけ減らした構成

- 伊達朱里紗プロ監修で、プロ視点のコラムもあり、「競技麻雀って何?」も分かる

- 反則やマナー、点数計算まで一通り触れているので、教室やサークルで困らない

🌟 良いところ

- 絵が多く、文章も平易なので、「ルール本は読みたくない…」という人も読みやすい

- 親子で一緒に読んで、そのまま卓を囲みやすい構成

- Mリーグ観戦の理解が深まり、「観る楽しみ」と「打つ楽しみ」を両方味わえる

まとめると、

「家族や子どもと一緒に、楽しく麻雀を始めたい人向けのスタートブック」です。

上記を2つのどちらかをざっと読んだら、あとは実際に牌(またはアプリ)に触れてみるだけです。

まずは、

- アプリで「鳴かずリーチ」を目標に何局か打ってみる

- 興味が続きそうなら、本で理解を深める

この2ステップで、「麻雀初めてのやり方」から「麻雀が趣味です」と言えるところまで、自然に近づいていけます。

アプリでの麻雀初めて練習法

ルールを覚えるなら、アプリ練習が一番手軽で安全です。

点数計算やフリテン判定も自動でやってくれるので、「形」と「流れ」に集中できます。

代表的な練習方法とアプリの使い方を整理します。

- 麻雀初入門本(マンガでわかる!東大式麻雀入門

推奨)を購入して、ある程度を把握

- CPU対戦ができる麻雀ゲーム(Maru-Jan

推奨)で場数を踏む。

※麻雀初入門本と照らし合わせながらやると、より効率的 - CPU戦で練習したあと、慣れてきたらオンライン対戦に挑戦すると良いです。

- 点数計算は完全自動なので、「リーチ・役牌・タンヤオ」を意識しながら打つだけでOKです。

※アプリごとに細かいルールが違うことがあります(赤ドラの数、食いタンの可否など)。

最初に「ルール説明」をざっと確認しておきましょう。

教室や健康麻雀の始め方

「実物の牌を触りながら教えてほしい」「賭けない安全な場所がいい」という人には、麻雀教室・健康麻雀がおすすめです。

健康麻雀

- スローガンは「賭けない・飲まない・吸わない」。

- 点数は競うけれど、お金は一切賭けないので安心です。

- 高齢者や初心者向けに、ルールから丁寧に教えてくれるところが多いです。

麻雀教室

- カルチャースクールや雀荘併設教室などで開催。

- 牌の持ち方・山の積み方・点数の数え方など、リアル卓ならではの所作も学べます。

- 「入門コース」「まったくの初心者歓迎」と書いてあるクラスを選ぶと安心です。

雀荘デビューの注意点

- 18歳未満は入店できません。

- 「フリー雀荘」は、基本的に知らない人同士で打つ場なので、ある程度ルールが分かってからにしましょう。

- 初心者は「セット(友人同士で卓を借りる)」か「健康麻雀・教室」から始めるのが安全です。

麻雀のルールにおける初心者向けQ&A

よくある不安と、その答えを簡単にまとめます。

Q1:役が多すぎて覚えられません…

A:最初はリーチ・役牌・タンヤオの3つだけで十分です。他はアプリが自動で点を出してくれるので、「後で覚えればいい」と割り切りましょう。

麻雀の役を全体を知りたい方は、麻雀の役一覧をご覧ください。

Q2:点数計算が難しそうです

A:オンラインなら完全自動ですし、リアル卓でも誰か1人が詳しければ回ります。今は「翻が多いほど高い」「満貫は強い」くらいでOKです。

もう少し点数計算について知りたい方は、点数計算のわかりやすい覚え方をご覧ください。

Q3:初心者だと周りに迷惑をかけませんか?

A:教室や健康麻雀、アプリは「初心者がミスして当たり前」というのが前提です。

それでも迷惑かどうかが気になる場合は、下記の方法で最速でルールを覚えしましょう。

- 麻雀初入門本(マンガでわかる!東大式麻雀入門

推奨)を購入して、ある程度を把握

- CPU対戦ができる麻雀ゲーム(Maru-Jan

推奨)で場数を踏む。

※麻雀初入門本と照らし合わせながらやると、より効率的

Q4:ギャンブルっぽくて不安です

A:健康麻雀・教室・家族麻雀・アプリなら、お金を賭けないで遊べます。「賭けない麻雀」を選ぶことで、純粋なゲームとして安心して楽しめます。

挫折を防ぐ一番のコツは、「全部覚えようとしない」ことだよ。

役は3つ、方針は「鳴かずリーチ」、細かい計算はアプリ任せ。この3本柱で、まず1ヶ月くらい気楽に打ってみてね!

麻雀の初心者向けのルールまとめ

最後に、本記事の要点を整理します。復習や実戦前のチェックに使ってください。

▼麻雀が初めての人向けのやり方まとめ

〜

〜

〜

〜

〜

〜

,

,

(順子)

(順子)

コメント