三暗刻(サンアンコウ)は、麻雀の中でも運要素は高いが、成立すれば高打点になりやすい“刻子系”の代表的な役です。しかも、門前でも副露でも成立するという柔軟性を持ち、初心者から上級者まで幅広いレベルで使え万能型の役といえるでしょう。

三暗刻を理解しておかないと、せっかくの高打点チャンスを逃したり、ツモ・ロンの扱いを誤ってチョンボになる危険すらあります。この記事を読まずに麻雀を打つのは“情報ハンデ”を背負っているのと同じです。

本記事では、三暗刻の成立条件やロン・ツモの扱い、不成立パターン、他役との複合、さらには実戦での狙い方や戦術の判断基準まで徹底的に解説します。

これを読めば、「いつ三暗刻を狙うべきか」「どんな形が成立しやすいか」「どのように点数を最大化できるか」が具体的に理解できるでしょう。麻雀で勝ちたい人こそ、今ここで三暗刻の真価を知っておきましょう。

💡この記事で理解できるポイント

- 三暗刻の基本的な成立条件や鳴き・ロン・ツモの扱いを正確に理解できる

- 代表的な待ち形や不成立パターンを具体例で把握できる

- 対々和・役牌・四暗刻などとの複合による打点アップのコツを学べる

- 実戦での狙い方・押し引き・チョンボ防止まで一連の戦術を身につけられる

三暗刻の成立条件やロン・鳴きの扱い、確率等を理解しよう

三暗刻は一見シンプルな役ですが、成立条件やツモ・ロンの扱いを正確に理解しておかないと誤認しやすい役です。まずは基礎から押さえましょう。

三暗刻の定義と成立条件

三暗刻とは、「手の中で作られた暗刻(同一牌3枚)」を3組そろえることで成立する役です。暗槓(アンカン)を含めても成立し、残りの1面子はポン・チーしても問題ありません。門前でなくても成立し、食い下がりもありません。暗刻部分はすべて自摸で作る必要がある点がポイントです。

さらに、暗刻はすべて手の中で完成させなければならず、他家の捨て牌で作った刻子(=鳴いた刻子)は明刻となるためカウントできません。つまり「自分のツモで作った3組の刻子」が条件であり、他者依存の要素がない、運要素が大きいの役といえます。

三暗刻は基本的に鳴いても成立しますが、鳴けるのは暗刻以外の1面子だけであり、この制約が戦略的な深みを生みます。こうした条件を理解することで、三暗刻の成立を正確に見極めることできるようになります。

ちなみに三暗刻の出現率は、0.7%と他役(例:三色同順は3.5%)よりも比較的低いです。これは暗刻を3つ揃えるという運要素の強い役なためです。なので、成立したらラッキー程度の付属的な役として扱うのが良いです。

※三暗刻以外の役について知りたい方は「麻雀役の一覧」記事をご覧ください。

麻雀で勝てるようになりたい方は、役と同じくらい大事な要素があるため、「麻雀初心者の勝つコツ」も併せてご覧ください。

鳴き・ロン・ツモの扱い(三暗刻の成立に関する注意点)

三暗刻は少し複雑な役で「三暗刻は鳴きOK?」、「三暗刻は鳴いて成立するケースってどんなもの?」という疑問がよく挙げられます。

結論、三暗刻は鳴きOKですが、条件があるといった形です。条件というのは暗刻が3つ揃わないような鳴きは不可です。

例えば、他家の牌で鳴いて作った2つの刻子は作ってしまうとそれらは明刻扱いとなり、三暗刻の条件を満たさなくなります。逆に言うと、暗刻以外の1面子であれば、どんな形で鳴いても構いません。この違いを理解しておかないと、手牌の完成直前で役を逃すことがあります。

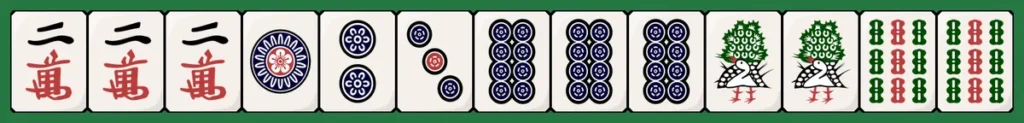

【三暗刻になるケース(

が暗刻)】

が暗刻)】

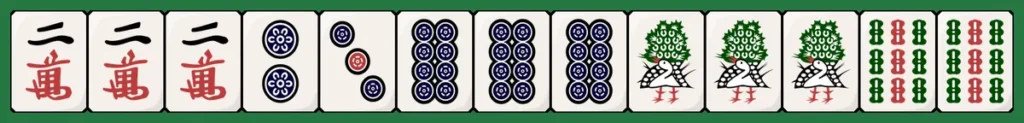

【三暗刻にならないケース(

が暗刻)】

が暗刻)】

特に中盤以降に手がまとまり、うっかり暗刻部分をポンしてしまうと、その瞬間に三暗刻の可能性が消えるため注意が必要です。三暗刻を狙う際は、鳴ける箇所を明確に区別しておくことが大切です。

また、三暗刻には「ツモり三暗刻」という重要な概念があります。暗刻が2組ある状態でシャボ待ちの場合、ツモ和了なら暗刻3組が成立しますが、ロン和了では最後の刻子が明刻扱いとなり不成立という状態です。ツモ限定の成立パターンがあることを覚えておきましょう。

【ツモり三暗刻のケース(ツモのみ三暗刻成立)】

このルールを理解していないと、ツモとロンの違いで役の有無が変わるため混乱を招きます。特に、リーチをかけた状態で他家の当たり牌を見逃す判断を迫られる場面では、「ツモり三暗刻の形かどうか」をしっかり確認しておくことが重要です。

場合によっては、フリテンになっても見逃して、ツモまで粘る価値があります。実戦では、ツモり三暗刻の形を覚えておくことで、リーチ・見逃し判断や押し引きの戦略にも大きな影響を与えるでしょう。

三暗刻の鳴き可否や判断については「三暗刻の鳴き」をテーマにした記事をご覧ください。

翻数・食い下がりの有無と符計算の目安

三暗刻は2翻固定の役であり、食い下がりはありません。符計算では暗刻を3組持つため40符以上が確定しやすく、40符(中張牌暗刻×3+基本20符)または50符(么九牌暗刻×3+基本20符)となります。

暗刻が増えることで符が上がるため、符ハネによって思いのほか高い点数になることも多く、例えば親の40符3翻で7700点、50符なら9600点という結果も現実的です。

さらに、三暗刻は食い下がりがないため、途中でポンをしても翻数が減らず、打点面では仕掛けやすい特徴を持ちます。特に対々和・役牌と組み合わせると、鳴き進行でも5200点程度(三暗刻+他役)に到達しやすい点が強みです。

符計算を正確に理解しておくと、細かい点数計算ができて、終盤の押し引き判断等でより正確にできるようになります。符計算ができるようになるためにも、「点数計算の簡単な覚え方」というのをまずは把握することが近道です。。

三暗刻と複合できる代表役と類似役(四暗刻・トイトイ)との関係

三暗刻は刻子系の役と複合しやすく、高打点を作りやすいのが魅力です。

対々和・タンヤオ・役牌との複合例

【三暗刻×対々和の手牌例】

対々和(すべての面子を刻子でそろえる2翻役)と三暗刻は非常に相性が良く、自然に複合するケースが多いです。三暗刻+対々和で計4翻満貫になります。刻子が中心の手牌であれば、自然とこれらの役が組み合わさる構成になりやすく、結果的に満貫以上の高打点手に発展する可能性が高まります。

【三暗刻×タンヤオの手牌例】

さらに、タンヤオ(断么九)との組み合わせもよく見かる和了です。中張牌中心に役作りを進めていたら、暗刻が増えて、三暗刻が付属的に複合するといったケースです。このように三暗刻が成立は偶然性が強いため、三暗刻は意識するものの成立すればラッキー程度に思うのが良いです。

【三暗刻×役牌の手牌例】

さらに、三暗刻は役牌とも組み合わせることが多いです。上記のように字牌が暗刻になることで、符が高くなり、若干高い点数を和了することができます。

これらのように、三暗刻は狙って成立させる役というよりも、他役を狙っている時に偶発的に複合する役と覚えておきましょう。とはいえ、三暗刻を意識するかどうか成立する確度は変わるので、三暗刻は意識しつつ、他役を狙うようなスタンスが重要です。

四暗刻とトイトイの違い

刻子系の役に三暗刻と四暗刻というものがあります。三暗刻と四暗刻の違いは分かりづらく、この2つの違いを理解することは麻雀のルールを理解する上で重要な要素です。

四暗刻(役満)は三暗刻の上位役であり、暗刻を4組そろえる必要があります。四暗刻は門前限定であり、四つすべての暗刻を自摸で作り上げなければならないという厳しい条件を持ちますが、その分だけ点数(3,200点)のインパクトは絶大です。

三暗刻は門前・鳴きどちらも可で、2翻と控えめな打点であり、四暗刻は三暗刻の上位役といえるでしょう。両者の違いを理解することで、途中で四暗刻に手替わりする可能性を意識できるようになります。

さらに、刻子系の役にトイトイというものがあり、三暗刻とトイトイの違いもわかりづらく、その二つの違いを理解することも重要です。

トイトイ(対々和)は全て刻子であれば、明刻を何個含んでも成立するため、鳴き進行が可能でスピード重視の戦術と相性が良い点が異なります。トイトイは三暗刻よりも柔軟性が高い一方で、四暗刻のような爆発力には欠けます。

そのため、同じ刻子系でも三暗刻・四暗刻・トイトイの違いがあるので、点数や手牌、河の状況によって、使い分けるとよいでしょう。

💡三暗刻・四暗刻・トイトイの違いまとめ

- 成立条件の違い:三暗刻は暗刻3組、四暗刻は暗刻4組(ツモ限定・門前限定)、トイトイは明刻を含んでも可。

- 鳴きの可否:三暗刻は暗刻部分以外の1面子のみ鳴き可、四暗刻は鳴き不可(門前限定)、トイトイは鳴き可。

- 翻数・打点:三暗刻=2翻固定、四暗刻=役満、トイトイ=2翻(全て食い下がりなし)。

- スピード性:トイトイ>三暗刻>四暗刻(トイトイはスピード重視、四暗刻は打点重視)。

三暗刻を狙うべき手牌とリーチ判断等のてりやき流戦術

三暗刻は“狙う役”というよりも“結果的についてくる役”に近いですが、手の構成次第で意識的に狙うことも可能です。

配牌・中盤で狙うべき形と“暗刻場”のサイン

自信の配牌で対子・刻子が多い場合や、他家が中張牌を切りまくっている状況は“暗刻場”の兆候です。こうした局面では三暗刻・四暗刻が出やすくなります。

このような局面では、他家の捨て牌傾向や山読みも重要な判断材料になります。例えば、同色牌が他家から頻繁に切られている場合はその牌が山に残っている可能性が高く、逆に序盤から誰も切っていない色の牌は山に多く残っていない傾向があります。とはいえケースバイケースなので、妄信は注意です。

そうした“生き牌”を意識して選択することで、暗刻や対子を効率よく伸ばすことができます。また、暗刻場では他家も刻子手を狙っていることが多いため、壁で安全そうでも場に1枚も見えていない牌はむしろ危険牌だったりします。

こうした細かな読みと進行判断が、三暗刻を安定して決めるための鍵になります。

リーチ判断の指針(ツモり三暗刻はリーチ/内蔵三暗刻はダマ)

ツモり三暗刻の形では、ツモ回数を増やす目的でリーチをかけるのが有効です。特に、山に残っている枚数が多い牌を待つ形ならば、リーチを宣言することでツモの機会を最大限に活かすことができます。

【ツモり三暗刻のケース(ツモのみ三暗刻成立)】

リーチによって相手の手を抑制できる効果もあり、押し引きの主導権を握りやすくなる点も大きな利点です。一方で、リーチをかけた場合は見逃すとフリテンになるため、完全にツモり三暗刻として勝負する覚悟が必要になります。

打点よりも確実なアガリを優先するか、リーチ棒を出してでも高打点を狙うかを、局面と点棒状況に応じて冷静に判断する力が求められます。

【内臓三暗刻のケース(三暗刻確定)】

逆に、すでに暗刻3組が確定している“内蔵三暗刻”は、リーチをかけずダマで四暗刻変化を狙うのが基本戦略です。これは、リーチをかけることでツモ以外の選択肢を失うよりも、手変わりの余地を残すほうが価値が高いためです。

特に対子が残っている形では、ツモで暗刻化すれば一気に役満チャンスとなるため、ダマのまま手替わりを待つ戦略が有効です。

最終的には、点棒状況に応じて打点上昇と手変わり期待を天秤にかけ、リスクとリターンのバランスを取った判断を行うことが上級者の思考法です。

三暗刻を見逃さないためのポイントとチョンボ防止

三暗刻は数え忘れが多い役でもあります。特に鳴き手では見落としやすく、「鳴いているから三暗刻じゃない」と誤認しやすい点に注意。また、ツモ限定の手牌でロンしてしまうと役なしチョンボになる可能性があるため、待ち形を確認してから宣言する癖をつけましょう。

さらに、点数申告時の見落としも多く、特に他役との複合時に「三暗刻を入れ忘れる」ケースが頻発します。これは符計算時に集中していて翻数確認を怠ることが原因で、麻雀に慣れている方でも見かけるミスです。

こうしたミスは本来貰える点数よりも低い点数となるため、勝負に大きく影響します。慣れるまでは意識するようにしかないですが、こういったミス、チョンボを回避できるようになります。勝負に勝つためにも、刻子系の手牌の場合、三暗刻が成立しているかを注意して見るようにしましょう。

💡三暗刻を見逃さないためのポイントまとめ

- 三暗刻は鳴き手でも成立するが、暗刻部分を鳴くと不成立になるため要注意。

- ツモ限定の形でロンするとチョンボになるケースがあるので、ツモリ三暗刻かどうかを常に確認する。

- 得点申告時に三暗刻のカウント漏れが起こりやすいため、慣れるまではアガリ直後に暗刻数を確認する習慣を持つ。

Q&A:三暗刻に関するよくある質問

Q1. 三暗刻は鳴いても成立しますか?

A. 3つ暗刻が揃えることができれば鳴いてOKです。ただし、明刻が2つなど、暗刻が3つ揃えられなくなると、三暗刻の条件を満たさなくなります。

Q2. ツモり三暗刻と普通の三暗刻はどう違うのですか?

A. ツモり三暗刻は暗刻2組+シャボ待ちなどの形です。ツモ和了なら暗刻3組が完成して成立しますが、ロン和了では最後の刻子が明刻扱いになり不成立になります。ツモ限定の成立パターンに注意しましょう。

Q3. 四暗刻との違いを簡単に説明してください。

A. 四暗刻は三暗刻の上位役で、暗刻を4組そろえる役満です。ツモのみで成立し、門前限定という条件があります。三暗刻は鳴きも可で2翻、四暗刻は門前限定の役満という点が大きく異なります。

Q4. 三暗刻を狙うときのおすすめの手牌構成は?

A. 対子や刻子が多い配牌が理想です。暗刻2組+対子2組が早い段階でできれば現実的にテンパイが見えます。また、役牌対子があれば複合で高打点を狙えるため意識しましょう。

Q5. 三暗刻でよくあるミスやチョンボは?

A. ツモ限定の形でロンして役なしチョンボになるケース、暗刻を鳴いてしまって不成立になるケース、そして得点申告時の三暗刻カウント漏れなどが代表的です。和了前に暗刻の数を確認する癖をつけると防げます。

総括:三暗刻(サンアンコウ)を理解して実戦に活かそう

三暗刻は暗刻を3組そろえるシンプルな2翻役ですが、ツモ・ロンの扱いを誤ると成立しない繊細な役でもあります。鳴き可で食い下がりなしという柔軟性を持ちながら、刻子系役との複合で満貫以上も十分狙える魅力的な手役です。

💡この記事のまとめ

コメント