三元牌(白・發・中)は、麻雀でとても重要な役牌です。

その三元牌を使った代表的な役が、小三元と大三元です。

どちらも高得点になりやすく、場を大きく動かす力があります。

一方で、形の違いをあいまいなまま打っている人も少なくありません。

この記事では、小三元の形・点数・狙い方・危険度までを、順番に整理して解説します。

大三元との境界線や、「どこで役満をあきらめて小三元に切り替えるか」といった実戦判断も扱います。

💡この記事で理解できるポイント

- 小三元の厳密な成立条件(OK形とNG形の違い)

- 小三元の翻数と、実戦での点数イメージ

- 小三元と大三元の関係と、切り替え判断の考え方

- 三元牌まわりの攻め方・守り方の実戦テクニック

麻雀小三元の成立条件・鳴き可否

この章では、まず小三元そのもののルールを整理します。

形と条件が頭に入っていれば、実戦で「これは小三元になるのか?」と迷わなくなります。

小三元の定義と必要形

結論から言うと、小三元とは、三元牌3種類すべてを使い、「2刻子+1雀頭」にした形です。

もう少し具体的に分解すると、条件は次のとおりです。

- 使う牌は「白・發・中」の3種類すべて

- そのうち2種類を刻子(または槓子)にする

- 残り1種類を雀頭(対子)にする

- 他の2面子はどんな形でもよい(順子でも刻子でもよい)

ここでのポイントは、三元牌3種類がすべて手牌に入り、その中で「2つは3枚組、1つは2枚組」になることです。

1種類だけが刻子、もう1種類がバラバラという形では小三元になりません。

さらにどの三元牌を頭にしてもかまいません。

また、その三元牌が暗刻(自分で3枚そろえた刻子)でも、ポンで作った明刻でも、どちらでも成立します。

- 三元牌3種を「2刻子+1雀頭」にする

- これ以外の条件はない

- 前提として、三元牌3種すべてを使わないと小三元にはならない

麻雀で勝てるようになりたい方は、役と同じくらい大事な要素があるため、「麻雀初心者の勝つコツ」も併せてご覧ください。

OK形とNG形の具体例

ここでは、よくある勘違いを避けるために「この形はOK」「この形はNG」を文章で整理します。

まずはOKになる典型パターンです。

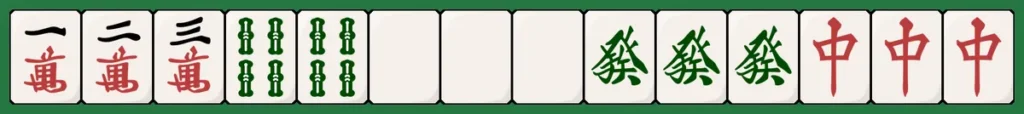

【OKパターン①】

→白と發が刻子、中が雀頭なので小三元

【OKパターン②】

→ 白槓子+發刻子+中雀頭で、やはり小三元

次に、NGになる代表パターンです。

ここを取り違えると、点数計算や申告でミスしやすくなります。

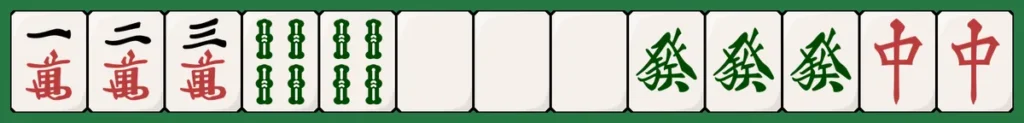

【NGパターン①】

→三元牌は2種類しか使っていないので、ただの役牌2つの手。

小三元の「3種すべて使用」の条件を満たさない

【NGパターン②】

→これは小三元ではなく大三元(役満)になる

特にNGパターン②の「3刻子」は小三元ではなく大三元になる点は、とても重要です。

「小三元よりすごい形になった」と考えると覚えやすいでしょう。

副露の可否と門前条件

小三元には、門前(鳴かない手)でなければダメという制限はありません。

ポン・カンをしても、問題なく成立する役です。

条件をまとめると、次のようになります。

そのため、実戦では「三元牌をポンしながら作る小三元」が多くなります。

もちろん、門前で進めて三暗刻などと複合できれば、さらに高得点になります。

よくある誤解として、

「鳴いたら翻が下がるのでは?」という心配がありますが、小三元は鳴いても翻数が下がらない役です。

役牌と同じく、「鳴いてもそのままの翻数」で扱われます。

小三元は「三元牌3種を2刻子+1雀頭」にするだけ、とシンプルに覚えると迷いわないよ。三元牌の数や鳴き方は一切関係なく、この形さえ満たしていればOK

麻雀小三元の点数と大三元との違い

ここでは、小三元の翻数と点数のイメージ、そして大三元との境界線を整理します。

「どこから役満になるのか」「高目・安目の関係」は、実戦判断でとても重要です。

小三元の翻数と点数目安

ルール上、小三元そのものは2翻役です。

しかし、実際には必ず4翻分の価値を持つ役として扱われます。

理由は次のとおりです。

つまり、どんな形でも小三元が成立した時点で4翻は確定します。

点数イメージとしては、次のようになります(子のロンを想定)。

- 基本は満貫(子8000点/親12000点)

- 他の役が少し絡むと、簡単に跳満(子12000点/親18000点)クラスまで届く

例えば、三元牌の明刻2組+三元牌の雀頭だけで符がかなり増えます。

そこに暗刻や中張牌の刻子が加わると、40符になり、基本的に満貫になります。

さらに、混一色(ホンイツ)や対々和(トイトイ)と複合すると、跳満(12000点/親18000点)や倍満クラスも十分現実的です。

他にも複合する可能性のある役(四槓子など)はあるため、役を学びたい方は麻雀役の一覧を参考ください

小三元と大三元の境界

小三元と大三元は、使う牌も似ていて、形も1枚違いです。

ここで、はっきりと境界線を整理しておきます。

つまり、雀頭になっている三元牌があるかどうかが、境界線です。

この違いは、待ち方にも大きく関わります。

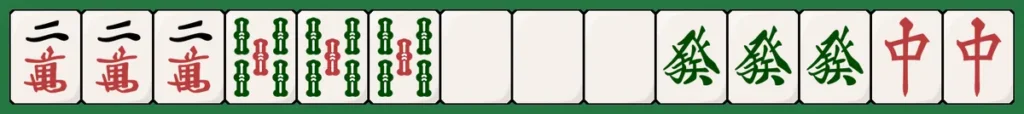

よくあるパターンの1つに、「双ポン待ち(シャンポン待ち)」があります。

例として、

という手で、最後に中単騎待ちではなく「中中」か他の対子とのシャンポン待ちにする形を考えます。

このように、高目が大三元、安目が小三元というケースがよく出てきます。

場況や点棒状況によって、高目だけを狙って安目を見逃す選択が実戦で出てくることもあります。

出現頻度とレア度

小三元は、条件が厳しいわりに「狙って作りに行く」ことが少ない役です。

多くの場合、

- 三元牌がたくさん集まってきた

- 大三元を目指していたら、結果的に小三元になった

という流れで生まれます。

いくつかの統計では、小三元の出現頻度は、ダブルリーチより少ない程度とされています。

また、門前チャンタと同じくらいの頻度というデータもあります。

このことから、

というイメージが適切です。

実戦では、「最初から小三元だけを狙う」というより、三元牌が自然に集まってきたら強く意識する役と考えるのがよいでしょう。

小三元は「見た目よりも点数が高い」役だよ。三元牌が複数集まったら、まず大三元を意識して、結果として小三元でも十分高得点と考えるのが、バランスのよい発想だよ

麻雀小三元の狙い方と実戦技術

ここからは、実戦での狙い方や手作りの考え方を解説します。

「集まったら狙う」というだけでなく、どこで方針を決めるかが重要です。

- 序盤に三元牌をどう数えて方針を立てるか

- 大三元本線から小三元へ切り替える判断基準

- カンをする/しないの考え方のヒント

序盤の三元牌枚数の確認

小三元や大三元を意識するタイミングは、配牌〜序盤に三元牌が何枚あるかで決まります。

目安として、次のような数え方をすると方針が立てやすくなります。

- 配牌時に三元牌が6枚以上ある

→ 小三元・大三元の両方を強く意識する - 配牌〜1巡目までに三元牌が3枚(種類は問わない)

→ その後のツモ次第で、三元牌を大切に扱う価値あり - 2種類の三元牌が対子以上になっている

→ すでに小三元・大三元の芽がはっきりある状態

例えば、配牌で

という形なら、かなり明確に小三元を意識してよい配牌です。

ここからは、三元牌を安易に切らず、「2刻子+1雀頭」の形に育つかを見ながら進めます。

逆に、

のように「3種がバラバラ」で1枚ずつしかない場合は、無理に小三元を追う必要はありません。

まずは他の部分の形を大事にし、三元牌が重なったら再評価するくらいのイメージで十分です。

小三元と複合しやすい役

小三元は三元牌が手牌の半分近くを占める役なので、「字牌が多い」前提と相性の良い役と複合しやすいです。

代表的な組み合わせを3つ紹介します。

【小三元+混一色(ホンイツ)】

- 混一色は「字牌+1種類の数牌」で手を作る役です

- 小三元になる時点で字牌がかなり多くなるため、残りの2面子を1種類の数牌でそろえれば自然とホンイツがつきます

- 小三元(4翻)+ホンイツ(鳴きで2翻/門前3翻)で、満貫〜跳満クラスになりやすいです

【小三元+対々和(トイトイ)】

- 対々和は、すべての面子を刻子でそろえる役です

- 小三元の時点で三元牌2面子が刻子確定なので、残りの2面子も刻子にすればトイトイが乗ります

- 「全部ポンで上がる小三元トイトイ」は非常に多く、実戦でもよく見るパターンです

【小三元+チャンタ(混全帯么九)】

- チャンタは、「すべての面子・雀頭に1・9か字牌を含む」役です

- 小三元部分で字牌条件を満たし、残りの2面子を1・9入りの数牌で作ればチャンタになります

- さらに、数牌を1種類に寄せればホンイツも同時に乗ることがあり、跳満〜倍満級の手になります

こうした複合を意識することで、「ただ小三元を目指す」だけでなく、打点を最大化するルートが見えてきます。

大三元から小三元への切替

実戦では、最初は大三元(役満)を狙っていたが、途中で小三元に「受ける」判断がとても大切です。

大三元と小三元のどちらを狙うかの判断軸になるポイントを整理します。

- 場に見えている三元牌の枚数

- 狙っている三元牌が、場に2枚以上切られた

- 残り2枚しかなく、しかも他家が持っていそう

→ 役満はかなり厳しいので、小三元や役牌ホンイツなどに切り替える候補になります

- 自分の点棒状況と親子

- すでにトップ目で、役満を狙う必要がない

→ 小三元で確実にアガって逃げ切る価値が高い - ラス目で逆転が厳しい

→ 多少無理をしても大三元を狙う価値も出てきます

- すでにトップ目で、役満を狙う必要がない

- 待ちの良し悪し

- 大三元を狙うと片筋の地獄待ちになる

- 小三元に受けると、両面やシャンポンなど枚数の多い待ちになる

→ 点棒状況次第では、アガりやすい小三元に受けた方が総合的に有利です

- 他家の警戒度

- すでに三元牌を2つポンしていて、場に三元牌がほとんど出てこない

→ これ以上三元牌が出てこないと読めるなら、現実的な小三元ルートに切り替える判断も重要です

- すでに三元牌を2つポンしていて、場に三元牌がほとんど出てこない

また、暗刻の三元牌を暗カンするかどうかも大きなテーマです。

暗カンをするとツモ回数が増えて得ですが、同時に「三元牌の役」を周囲に強く見せることになります。

大三元を追うか、小三元に受けるかは「残り枚数」「待ちの質」「点棒状況」の3つで考えると整理しやすいよ。役満に目がくらむと、アガれないまま流局という最悪パターンになりやすいので注意しようね。

麻雀小三元の危険度とQ&A総括

最後に、三元牌まわりの危険度や守備判断、よくある疑問をまとめて解説します。

自分が狙うときだけでなく、相手が狙っているときの対応も重要です。

三元牌周りの放銃リスク

三元牌は、それだけで役牌として1翻になる強い牌です。

さらに、小三元・大三元につながるため、切るタイミングによって危険度が大きく変わります。

大まかな目安は次のようになります。

- 序盤(1〜6巡目)

- 誰も鳴いていなければ、もしくは、1種類鳴かれていても、特に気にせず自分都合で打つのが良いです。

- 2種類鳴かれていたら、自分の手牌、点数として相談して、押し引きを判断しましょう。

- 中盤(7〜12巡目)

- 誰も鳴いていなければ、もしくは、1種類鳴かれていても、小三元と大三元のことは特に気にせず打つのが良いです。

- 2種類鳴かれていたら、自分の手牌が良かったとしても、降り気味に打つのがよいです。

- 終盤(13巡目以降)

- 誰も鳴いていなければ、小三元と大三元のことは特に気にせず打つのが良いです。

- 1種類以上鳴かれていて、河に他の三元牌がなければ、自分の手牌が良かったとしても、降り気味に打つのがよいです。

麻雀はラッキーパンチのあるゲームなので、しっかり巡目・河を見ながら、放銃リスクを意識しましょう。

小三元を巡る守備判断

相手が三元牌を2種類鳴き始めたとき、守備判断はとても難しくなります。

ここでは、考え方の基本を整理します。

- 三元牌を2つポンしている相手

- すでに役牌2つで2翻+ポン2つで場に情報が出ています

- 残りの三元牌を切ると、小三元・大三元どちらにも当たる可能性があります

- 特に、まだその三元牌が1枚も場に見えていない場合は、切らない方が無難です

- 自分が勝負手かどうかで分ける

- 自分もホンイツや染め手などの高打点テンパイなら、多少押す価値があります

- ただの1翻や2翻の手で、三元牌に押して放銃するのはリスクが高すぎます

- オリる際の切り順

- まずは「場にたくさん見えている中張牌」から

- 次に、自風・場風でない字牌(オタ風)

- 三元牌は最後まで残し、基本的にはノーテン罰符を受け入れても切らないくらいの感覚でよいです

また、プロの対局でも、三元牌を複数鳴いている相手に対しては、かなり早めに守備に回る場面が多く見られます。

Mリーグなどで対局を観戦すると、三元牌の扱い方の具体例が学べます。

小三元に関するよくある疑問

最後に、小三元に関する「よくある疑問や勘違い」をQ&A形式でまとめます。

Q1:三元牌を3種類持っていれば小三元ですか?

A:いいえ。3種類すべてを「2刻子+1雀頭」にして、初めて小三元です。1枚ずつ持っているだけでは何の役にもなりません。

Q2:三元牌3刻子は小三元ですか?

A:いいえ。三元牌3刻子は小三元ではなく大三元(役満)です。小三元は必ず1種類が雀頭になります。

Q3:鳴いたら小三元の翻数は下がりますか?

A:下がりません。小三元は鳴いても2翻のままです。さらに刻子の三元牌2つが役牌として1翻ずつ付くので、鳴いても合計4翻です。

Q4:カン(槓)をするときの注意点は?

A:暗カンをすると、三元牌を使った高い手であることが相手に強く伝わります。

- 役満を本気で狙う序盤なら、ツモ回数を増やすためにカンする価値があります

- すでに小三元+他役で十分な打点がある中盤以降は、あえてカンせず手を隠した方がアガりやすい場面も多いです

Q5:三元牌をいつ切るのが一番安全ですか?

A:基本的には、誰も鳴いていない序盤が一番安全です。

中盤以降で、誰かが2三元牌を2種類以上ポンしているなら、残りの三元牌は極力切らない方がよいでしょう。

三元牌まわりは、「自分の打点」と「相手の打点候補」の両方を意識することが大切だよ。小三元・大三元はめったに出ないからこそ、狙えるときは最大限活かし、守るべきときはしっかり降りるメリハリが重要だよ。

麻雀小三元の総括と実戦での活かし方

最後に、本記事の内容を整理しつつ、実戦で意識してほしいポイントをまとめます。

💡この記事のまとめ

小三元は、大三元と紙一重の関係にありながら、現実的にアガりやすい高得点役です。

三元牌の枚数を数えながら打っていくだけでも、「この局はどこまで攻めるべきか」の判断がぐっと明確になります。

コメント