小四喜は「風牌がたくさんあると見えてくる役満」です。

しかし、条件やルールの細かい違いを知らないと、せっかくのチャンスを逃したり、逆に無謀な追いかけ方をして放銃してしまうこともあります。

この記事では、小四喜の基本条件から、大四喜との関係、実戦での狙い方、包やルール差までを一気に整理します。

役満の中でも比較的現実的な部類なので、考え方を身につけておくと「ここは本気で狙うべきかどうか」の判断がかなり楽になります。

💡この記事で理解できるポイント

- 小四喜・大四喜・四喜和それぞれの定義と具体的な牌姿イメージ

- 小四喜の成立条件(必要な風牌の組み合わせ・門前要件・残り1面子の自由度)

- 小四喜と他役満(字一色・四暗刻など)との複合や点数・難易度の違い

- 実戦での狙いどころ・鳴き方・待ちの作り方と、ルールごとの包・支払いの扱い

小四喜の成立条件・点数・確率等の基礎情報

まずは、小四喜そのものの定義と条件を正しく押さえます。

大四喜との違いや、「四喜和」という総称もここで整理しておきましょう。

小四喜の成立条件・点数・確率

小四喜は、門前(鳴いていない手)に限定されまない、役満(子32,000点、親48,000点)です。

ポン・チー・カンと鳴いても問題なく成立します。

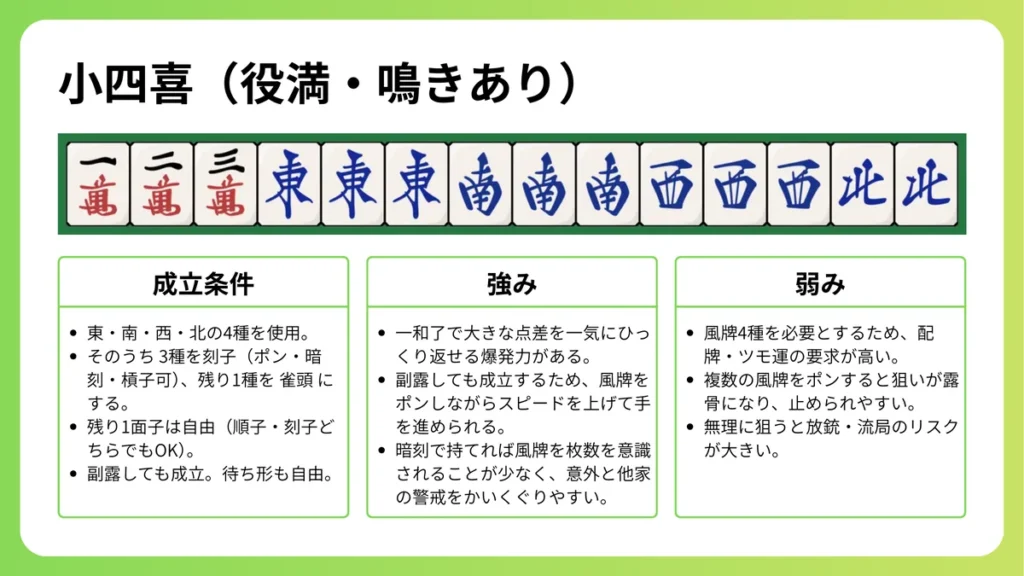

条件を改めて整理すると次の通りです。

- 風牌4種をすべて使うことが必須

- 3種は刻子(明刻・暗刻・槓子のどれでもOK)

- 残り1種は雀頭

- 自由な1面子は順子でも刻子でも何でもよい

- 門前限定ではない(副露してもよい)

ここで混同しやすいのが「四暗刻」との違いです。

四暗刻は「暗刻4組」なので鳴いてはいけませんが、小四喜には暗刻の縛りはありません。

そのため、進行手順としては

- 風牌が重なったら積極的にポン

- 自由面子はチーで作ってもよい

- 最後だけはできれば両面待ちや読まれにくい形に寄せる

という「軽く鳴きながらスピードを出せる役満」として見ておくと理解しやすいです。

小四喜の出現確率は約0.01%と四暗刻等に比べると低いです。上がれたらラッキーですが、狙うことは重要なので、狙える時は狙っていきましょう!

麻雀で勝てるようになりたい方は、役と同じくらい大事な要素が他にあるため、「麻雀初心者の勝つコツ」も併せてご覧ください。

小四喜の牌姿パターン

小四喜の具体的な形を、シンプルに整理します。

小四喜の成立条件(牌構成)

- 東・南・西・北の4種類すべてを使う

- そのうち

- 3種類を刻子(ポン・暗刻・槓子を含む)

- 残り1種類を雀頭

- 残り1面子(1組4枚目までのブロック)はどんな牌でもよい

- 数牌の順子でも刻子でも、三元牌でも、風牌以外なら自由

たとえば、次のような形がすべて小四喜です。

【小四喜の手牌例①】

【小四喜の手牌例②】

【小四喜の手牌③③】

ここで重要なのは、自由な1面子に一切の制限がないことです。

よくある誤解として「残り1面子も刻子でないといけないのでは?」というものがありますが、これは間違いです。

待ち牌の形も自由で、次のようなパターンがあります。

- すでに4メンツ完成+1風牌対子 → 風牌の単騎待ち

- 風牌2種がそれぞれ対子+他2種は刻子 → 風牌シャンポン待ち

- 自由面子を数牌順子にして、その両面待ちで和了 → 和了牌が風牌でない小四喜 もありえる

特に最後のパターンは実戦的に強力です。

さらに2種の風牌をポンであれば、他家からは「ただの混一色(ホンイツ)や対々和(トイトイ)かも」としか見えて、意外と警戒されずらいというのも強みです。

役満なのに読まれにくい待ちを作れるのが、小四喜の大きな武器です。

小四喜の意味と四喜和

結論から言うと、四喜和(スーシーホー)は「小四喜」と「大四喜」をまとめた名前です。

小四喜単体の役名ではなく、「四つの風牌をすべて使う役満グループ」を指します。

- 四喜和:東・南・西・北の4種類すべてを使って和了した役満の総称

- 小四喜:4種のうち「3刻子+1雀頭」

- 大四喜:4種すべて刻子

「四喜」という言葉は中国の故事に由来し、「四つの喜び」を意味します。

麻雀ではそれを風牌4種に重ねて「四喜和」という役名になっています。

ポイントは、4種類すべての風牌を使わないと四喜和にはならないことです。

たとえば上記のように、風牌3種+三元牌では大三元になりますが、四喜和ではありません。

まとめると

小四喜と大四喜・他役満(字一色・四暗刻)比較

ここでは、小四喜と大四喜の違いを整理しつつ、四喜和全体の位置づけを見ていきます。

字一色や四暗刻など、複合しやすい他の役満についても触れておきます。

小四喜と大四喜の違い

小四喜と大四喜の違いは、風牌4種類の使い方だけです。

比較しやすいように表にまとめます。

| 項目 | 小四喜 | 大四喜 |

|---|---|---|

| 風牌4種の形 | 3刻子+1雀頭 | 4刻子 |

| 残り1面子 | 自由(順子でも刻子でも可) | 4面子が全て風牌 |

| 難易度 | 四喜和の中では比較的現実的 | 役満の中でもトップクラスにレア |

| 一般的な扱い | 役満 | 役満 or ダブル役満 |

| 主な待ち形 | 風牌単騎・風牌シャンポン・数牌両面など | 風牌単騎 or 風牌シャンポン |

| 鳴きの可否 | 可(門前不要) | 可(門前不要) |

大四喜の方が条件が厳しいのは明らかなので、実戦での出現頻度も大きな差があります。

統計を取ると、四喜和として和了した形のほとんどが小四喜で、大四喜は「何年打っても見ない人もいるレベル」です。

そのため、多くのルールでは

- 小四喜:役満

- 大四喜:役満、またはダブル役満

という扱いになっています。

大四喜をダブル役満にしているのは、「難易度の差を点数で反映したい」という考え方からです。

小四喜と四喜和の関係

改めて、用語の関係を整理します。

- 四喜和:役のグループ名

- 小四喜:4種風牌のうち3刻子+1雀頭

- 大四喜:4種風牌すべて刻子

多くのルールでは、小四喜と大四喜を分けて採用していますが、一部では「四喜和」として一本扱いにしているルールもあります。

ルール例①:

- どの形でも「四喜和」という単一の役満としてカウント

- 点数も同じ(大四喜にダブル役満は付けない)

逆に、日本の競技麻雀やネット麻雀では

ルール例②(よくあるパターン):

- 小四喜:役満

- 大四喜:役満 or ダブル役満

- 表記上は「四喜和(小四喜・大四喜)」と並べて書く

ということが多いです。

字一色・四暗刻との複合

四喜和は、他の役満と複合しやすい役でもあります。

特に意識しておきたいのが、字一色と四暗刻です。

※字一色と四暗刻の詳細は、麻雀役の一覧を参考ください

小四喜+字一色

字一色は「手牌14枚がすべて字牌(風牌+三元牌)」の役満です。

小四喜の構造は

- 風牌3刻子+1風牌雀頭(=3面子+1雀頭分の字牌)

- 残り1面子を三元牌刻子 or 風牌刻子にすれば手牌14枚すべて字牌

となるので、字一色との複合は比較的作りやすいです。

たとえば、

【小四喜+字一色の例①】

【小四喜+字一色の例②】

ルールが役満複合を認めている場合、ダブル役満として扱われます。

小四喜+四暗刻

四暗刻は「鳴いていない刻子を4組作る」役満です。

小四喜で四暗刻を複合させるには、

- 風牌3刻子(すべて暗刻)

- 自由面子も暗刻

- 風牌雀頭も含めて門前で完成させる

という条件が必要です。

【小四喜+四暗刻の例】

かなりハードルは高いですが、理論上は

- 小四喜+四暗刻

- 小四喜+字一色+四暗刻(全部字牌・全部暗刻)

といったトリプル役満級の形もあります。

複合を狙うかどうかの判断は、

によって変わります。

門前で進めているときは、「小四喜のために不用意にポンしない方が価値が高い局面」も出てくるので、後ほどの戦略パートで詳しく見ていきます。

大四喜は「超レアなご褒美」、小四喜は「現実的に見える役満」というイメージで区別すると判断がしやすくなるよ。字一色・四暗刻との複合は夢があるけど、基本はまず小四喜単体での和了を最優先に考えるのが実戦的だよ。

小四喜を実戦で狙うコツ

ここからは、実戦で小四喜を狙うかどうかの判断や、鳴き方・待ち作りのコツを具体的に解説します。

「いつ無理をしてよいか」「どこで通常手に戻すか」が分かると、放銃を減らしつつ夢も追えるようになります。

小四喜を狙う起手判断

役満を狙うときに一番大事なのは、「狙う前からほぼ無理な手を追いかけない」ことです。

小四喜でもこれは同じです。

狙いに行く判断基準として、次のような起手条件を目安にすると良いです。

- 風牌4種のうち、3種類以上が手牌にある

- そのうち2種類以上が対子、または1種類が刻子になっている

- 点棒状況的に、一撃でまくりたい場面(オーラス・ラス目など)

たとえば、配牌で

という手なら、四喜和を本気で見てよい形です。

逆に、

のように、風牌がバラバラでメンツ手も悪くない場合は、無理に四喜和を意識しない方が期待値は高くなります。

巡目も重要な要素です。

- 東1局・東2局など早い局:ある程度リスクを取ってもよい

- 南場後半・オーラスでトップ目:役満狙いで崩すリスクは高い

- ラス目・大きく離された2着目:逆転条件として役満狙いも十分あり

「今この局をどれくらいの価値で見ているか」を意識しながら、四喜和に舵を切るかどうかを決めましょう。

小四喜の鳴き方と待ち構成

小四喜を実戦で取るには、鳴き方と待ち作りが非常に重要です。

ここをうまくやると、役満にもかかわらず他家からそこまで警戒されずに放銃を引き出せます。

鳴き方の基本方針は次の通りです。

- 風牌は基本的にポン優先

- 特に、場風・自風は他家も使いたいので、先に押さえておきたい

- ただし、門前で四暗刻や字一色が見えるときは安易に鳴かない

- 自由面子はチーしてもよいが、終盤ほど無理なチーは避ける

待ち構成で意識したいのは、次の3パターンです。

- 風牌単騎待ち

- 読まれやすいが出アガリしやすい場もある(風牌が場に安牌として切られているときなど)

- 風牌シャンポン待ち

- 大四喜との高め待ちになることもあるが、場に枯れやすくなりやすい

- 数牌両面待ち

- 手牌表面は「風牌2副露+数牌ターツ」に見える

- 他家からは「ホンイツ・トイトイ・混老頭あたりかな」と読まれ、役満までは想像されにくい

特に3番目が実戦では強力です。

例えば、

といった形から、

などの両面待ちとなるケースです。

などの両面待ちとなるケースです。

見た目はただのトイトイやホンイツにも見え、他家もこの程度では引かない方が多いため、上記のように揃えば、他家からの出アガリも期待できますね!

- 鳴き数を増やしすぎると「露骨な役満」に見えますが、全部鳴いてでも目指す

- 自由面子をあえて序盤から急いで確定させず、「良い両面に育つ余地」を残しておく

大四喜狙いからの切り替え

配牌やツモがよく、最初は「大四喜もあるかも」と思う場面はあります。

しかし、大四喜一点張りはかなり危険です。

高め大四喜・安め小四喜というテンパイに持ち込めれば理想ですが、現実的には「いつ小四喜で妥協するか」が勝負どころになります。

切り替えの判断軸として、次のポイントを意識してみてください。

状況では、残り風牌を無理に待たず、数牌両面での小四喜成立に切り替えるのが賢明です。

逆に、

という条件がそろうなら、高め大四喜を粘る価値も出てきます。

大四喜はあくまで高めのボーナスと考え、基本は小四喜でしっかり和了り切る意識がするのが重要だよ。大四喜のロマンを目指すのも嫌いではないけどね。

小四喜の包(パオ)・ルール差・Q&A

最後に、小四喜まわりのルール差や包(パオ)、よくある疑問点を整理します。

ネット麻雀や大会で損をしないためにも、一度ここで確認しておきましょう。

小四喜の包(パオ)と支払い

「包(パオ)」とは、ある役満を他人の鳴きで確定させてしまった人が、責任を負うルールです。

四喜和に関連する包は、基本的に大四喜のみに適用され、小四喜には適用されないのが一般的です。

典型的な大四喜のパオの流れは次の通りです。

- Aさんがすでに3種類の風牌をポンしている

- Bさんが残り1種類の風牌を切り、Aさんがそれをポン

- これによりAさんの手牌は「大四喜確定状態」になる

- このときBさんに包(パオ)が発生

支払いは、ルールによって細かい差はありますが、おおむね次のような扱いです。

大四喜+字一色などの複合役満になっているときは、

- 包がかかるのは大四喜分だけ

- 字一色分は通常のツモ・ロンの分配で支払う

という形が一般的ですが、オンライン麻雀(例:天鳳)では複合役満全体に包を適用するなど、ルールが異なる場合もあります。

一方、小四喜には通常包はありません。

3種ポン+1風牌対子の状態から、残り1枚を鳴かせても、「まだ大四喜か小四喜かが確定していない」ためです。

※大会や配信対局では、事前にパオの有無や適用範囲を確認しておきましょう。

小四喜の採用ルールの違い

小四喜まわりのルール差で、よく出てくるパターンは次の3つです。

- 小四喜・大四喜とも役満(大四喜はシングル役満)

- 小四喜役満・大四喜ダブル役満

- 「四喜和」として一本扱い(小・大の区別なし)

日本で主流なのは、2の「大四喜のみダブル役満」です。

難易度差を反映し、大四喜を特別扱いしています。

逆に、カジュアルなローカルルールや簡略化されたルールでは、

- 四喜和はどんな形でもシングル役満

- パオなし

といった運用もあります。

ネット麻雀でも、サイトごとに微妙に違うことがあるので、よく遊ぶサービスの役一覧は一度確認しておくと安心です。

また、役満複合の可否も大事なポイントです。

- 四喜和と字一色・四暗刻の複合を認めるルール

- 「役満は何個複合しても点数は一律」というルール

- そもそも複合を認めないルール

など、競技団体や大会によって差があります。

期待値計算や狙い方が変わる部分なので、事前の確認が欠かせません。

小四喜に関するQ&A

ここまでの内容を踏まえつつ、よくある疑問をQ&A形式で整理します。

Q1. 小四喜は門前じゃなくてもいいの?

A. はい、大丈夫です。

ポン・チー・カンすべて可能で、鳴いても役満として成立します。

Q2. 小四喜は役満じゃないルールもある?

A. かなり少数ですが、「四喜和を一役として役満」「大四喜のみ役満」など、変則的なローカルも存在します。

ただし、一般的な競技ルール・ネット麻雀サービスでは、小四喜=役満として採用されていると考えて問題ありません。

Q3. 小四喜を狙うとき、字一色も同時に狙うべき?

A. 「狙うべき」かどうかは、手牌の字牌率と巡目次第です。

- すでに字牌だらけで数牌がほぼない → 字一色複合をしっかり意識

- 数牌も多く、自由面子を数牌で作った方が早い → 小四喜単体での和了を最優先

字一色は複合すればダブル役満になりますが、無理に寄せると和了率が大きく下がります。

「付いたらラッキー」くらいの感覚でいると、バランスが取りやすいです。

Q4. 無理に小四喜を狙うと、どんなリスクがある?

A. 主なリスクは以下の2つです。

実戦では、「通常手で満貫~跳満が十分見込めるなら、無理に小四喜一本に絞らない」ことが長期的な成績に直結します。

小四喜戦略の総まとめ

最後に、小四喜を実戦でどう扱うか、要点を整理します。

- 小四喜は、風牌4種をすべて使う役満で、「3刻子+1雀頭+自由1面子」という構造

- 門前限定ではなく、ポン・チー・カンすべて可能で、自由面子には一切制限がない

- 大四喜とは「4刻子かどうか」の違いだけで、ルールによっては大四喜だけダブル役満になる

- 字一色・四暗刻との複合もあり得るが、基本は小四喜単体での和了を最優先に考える

- 起手で風牌が多く重なっているとき、点棒状況的に大きな一撃が必要なときにだけ、本気で狙う

- 鳴きすぎて読まれないように、可能なら2副露+数牌両面待ちなど、他家の警戒をくぐり抜ける形を目指す

- 大四喜はあくまで高めのボーナスと捉え、「風牌が明らかに枯れている」と感じたら小四喜への切り替えを優先する

- 包(パオ)は通常大四喜のみに適用されるが、細かい支払い方法や複合時の扱いはルールによって違うため、事前確認が必須

小四喜は「見えたときだけ全力で狙うべき役満」だよ。風牌が自然に集まったときにだけギアを上げ、そうでないときは無理をしない。この切り替えができるようになると、役満の夢と実戦の勝ちを両立しやすくなります。

小四喜戦略の総まとめ(総括)

最後に、この記事全体の要点をコンパクトにまとめます。復習や実戦前の確認に使ってください。

💡この記事のまとめ

コメント