麻雀の役の中で特殊な役「七対子(チートイツ)」は、対子を7組集めることで成立する2翻役です。この記事では、七対子基本ルールや点数計算の仕組みから、実戦での狙い方・待ちの選び方、複合可能な役のパターン、さらには地域や団体で異なるローカルルールまで幅広く解説します。

初心者が覚えるべき基本的な成立条件から、上級者が意識するリーチ判断・守備的運用のコツまで、段階的に理解できる内容です。

また、七対子とよく混同される二盃口との違いや、点数上の優先順位など、他の役との関係性も整理します。さらに、チートイツを狙うべき配牌や局面判断、リスクとリターンの天秤、リーチ後の裏ドラ期待値など、実戦的な視点でも徹底的に掘り下げます。

最後に、四枚使いや「大七星」などの特殊ルール、そして守備的な使い方・捨て牌読みのヒントなども紹介。七対子という役を通じて、攻守両面での打ち筋を磨き、安定した勝率アップを目指せる記事になっています!

💡この記事で理解できるポイント

- 七対子の成立条件・点数・待ち形など、基本ルールを体系的に理解できる

- 実戦で七対子を狙う判断基準やリーチ・待ち選択のコツを学べる

- 七対子と他の役(対々和・二盃口など)との違いや複合の可否を整理できる

- ローカルルール・守備的活用・ミス防止など、上級者の実戦知識を身につけられる

七対子(チートイツ)の成立条件や点数計算を理解しよう

七対子は通常の4面子1雀頭という形と異なる特別な和了形です。ここでは基本ルールや点数、他の役との違いをわかりやすく解説します。

七対子の定義と成立条件(対子7組・門前限定・単騎待ち)

七対子とは、異なる7種類の対子を揃えることで成立する役です。ポン・チー・カンなどの副露すると上がれず、門前で完成させる必要があります。待ちは必ず単騎待ちとなり、最後の1枚を引くかロンすることで和了できます。

七つの対子が整う形は独特で、4面子1雀頭という麻雀の上がりの基本形とは異なるのが特徴です。この役は数牌でも字牌でも構成でき、牌の種類に制限がありません。そのため初心者にも覚えやすく、見た目の美しさも人気の理由です。とはいえ、完成までには運の要素が強く、スピードはやや遅めです。

さらに、シャンテン数が減っても受け入れ枚数が徐々に減少する特徴があり、途中で苦しい展開になることも少なくありません。しかし、七対子は裏ドラや一発などのボーナス要素と非常に相性がよい役です。

リーチをかけることで打点が一気に跳ね上がり、裏ドラが複数乗れば跳満や倍満も現実的です!また、単騎待ちゆえに待ち牌が読まれにくく、他家からの放銃を誘いやすいという利点もあります。終盤にツモり上げたときの爽快感は格別で、まさに「静かなる爆発力」を秘めた役と言えるでしょう。

※七対子以外の役について知りたい方は「麻雀役の一覧」記事をご覧ください。

点数と符計算(25符2翻・点数表と倍々法則)

七対子の点数計算というのは非常に特殊です。七対子は例外的に符が固定で25符になります。これは麻雀の中でも珍しい計算方法で、符が加算されることはなく常に一定です。そのため、初心者でも点数計算を覚えやすく、実戦でもすぐに応用できます。

2翻役として扱われ、子のロンなら1600点、親のロンなら2400点となります。翻が増えるごとに点数が倍になり、5翻で満貫に到達します。具体的な点数の変化は以下の通りです。

| 翻数 | 子の点数 | 親の点数 | 具体例 |

|---|---|---|---|

| 2翻 | 1600点 | 2400点 | 七対子のみ |

| 3翻 | 3200点 | 4800点 | 七対子+リーチなど |

| 4翻 | 6400点 | 9600点 | 七対子+ドラドラなど |

| 5翻以上 | 8000点 | 12000点 | 七対子+リーチ+ドラ2+ツモなど |

さらに、七対子は符が固定であるため計算が簡単で、他の役よりも瞬時に打点を把握できます。たとえば、リーチ・ツモ・ドラ1で4翻となり、6400点の高打点を得られます。裏ドラが1枚でも乗れば満貫へと跳ね上がり、さらに裏ドラが2枚以上なら跳満・倍満になることがあります。

また、七対子は他の役と比べて打点上昇のテンポが明確で、リーチ後の期待値が高いのも魅力です。ドラは最低2枚以上となるため、点数が伸びやすく、安定して高得点を狙える役として中級者以上にも好まれます。点数の伸び方がシンプルで覚えやすく、勝負どころで一発逆転を狙うのに最適な役ですね。

七対子と他の役・形との違い(二盃口・一盃口)

七対子は一見、二盃口と似た牌姿になることがありますが、構成原理がまったく異なります。一盃口・二盃口は順子による組み合わせで作られる役であり、対子の集合体である七対子とは複合しません。つまり、七対子は対子を基礎にした手であり、二盃口は順子を基礎にした手といえます。

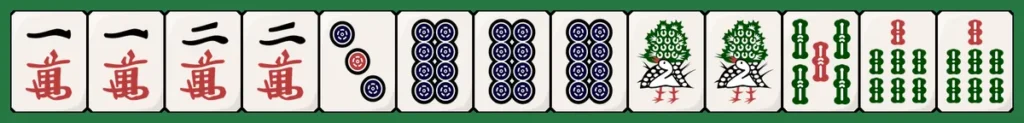

【二盃口とも七対子とも解釈できる手牌例】

上記のように、二盃口とも七対子とも解釈できる手牌は、点数計算では「高点法」により、より高い役である二盃口が優先されます。そのため、七対子と二盃口の条件が満たされたとしても、点数の高い二盃口として扱うのが基本です。

また、両者の違いを理解することで戦略の幅が広がります。七対子は守備的で柔軟な構えを取りやすく、二盃口は打点が高くなるが、柔軟な構えが難しいという違いがあります。状況に応じてどちらを優先するかを見極めることが、上級者の打ち筋を形作る鍵となるのです。

七対子(チートイツ)を狙う基準とリーチ判断等の戦術のコツ

ここからは実戦で七対子をどのように狙うか、判断やリーチのタイミングを中心に紹介します。

狙うべき配牌・進行とシャンテン地獄の考え方

七対子を狙う配牌は、配牌時点で対子が4組以上あれば、七対子を意識して進めましょう。その段階で手牌がある程度まとまっている場合は、無理に面子手を目指さず、ゆったりとした構えでチートイツ方向を探るのがコツです。

ただし七対子は進行が遅く、シャンテンが進んでも受け入れ枚数が少なくなるため、いわゆる「シャンテン地獄」に陥りやすい特徴があります。そのため、他家の仕掛けやリーチ、場況の速度感を見極めながら、柔軟に撤退・移行できる判断力が求められます。

特に親が速そうなときや、他家の仕掛けが複数入った局面では、無理をせず守備寄りの打牌選択に切り替えるのも大切です。

また、七対子を狙う配牌は、面子手に向かうにはバラバラすぎる時にも有効です。手牌の中に孤立牌や対子候補が多いときは、自然にチートイツへ変化させる発想を持つと柔軟に対応できます。

たとえば序盤で対子が4組あり、形が整わない場合でも、途中で引いた字牌や端牌を利用して降りを視野に入れつつ進行できます。悪い配牌からチートイツへ自然に移行する考え方は、攻撃と守備の両面でバランスが取れており、実戦での対応力を高めてくれる重要なスキルですよ。

待ち選択とリーチ判断(字牌・端牌・地獄待ち・筋引っかけ)

七対子の待ちは必ず単騎待ちになります。狙い目は他家が使いにくい字牌や端牌(1・9)といった么九牌です。特に2枚切れの字牌での待ちは出やすく、2枚切れの単騎待ちは「地獄待ち」と呼ばれることもあります。

地獄待ちは、王牌に待ち牌があると上がれないというリスクはあるが、実は相手の盲点を突くことができる強力な戦術でもあります。なぜなら、多くのプレイヤーは自風や三元牌を切るタイミングを慎重に選ぶため、他家が使わない牌が意外と安牌として手牌に残しやすいからです。

さらに、単騎待ちは場況の読みも重要です。例えば、序盤で場に2枚見えている牌よりも、まだ姿を見せていない牌を待ちに選ぶことで、ツモの期待値を上げることができます。

また、残り枚数だけでなく、他家の手出し・ツモ切りを観察して“使われていない牌”を推測するのも上級者の技です。こうした情報を組み合わせることで、待ちの質を高めることができます。

また、リーチをかける際には「筋引っかけ」も非常に効果的です。例えば を捨てて

を捨てて や

や で待つなど、相手が安全と思って切りやすい牌を狙うことで出和了り率を上げられます。特にリーチ後の押し引きが多い終盤では、相手が「スジだから安全」と思って切る牌でロンできるケースが多発します。

で待つなど、相手が安全と思って切りやすい牌を狙うことで出和了り率を上げられます。特にリーチ後の押し引きが多い終盤では、相手が「スジだから安全」と思って切る牌でロンできるケースが多発します。

こうした心理を利用することで、わずかなリスクで最大のリターンを得ることが可能です。リーチ時の裏ドラ期待も加われば、一気に満貫・跳満が見込めます!さらに一発ツモやリーチ棒の価値も加わることで、リスクを取る価値が十分にある戦術と言えるでしょう。

単騎待ちは「出やすい牌を待つ」だけでなく、「相手に切らせる罠を張る」意識を持つことで、勝率が大きく変わります。

七対子における対々和・三暗刻との天秤

【七対子の一向聴かつ対々和の二向聴の手牌】

七対子の一向聴は、しばしば対々和の二向聴でもあります。この段階では、どちらの方向に進むかを冷静に見極める力が問われます。どちらに進むかはドラの有無とスピード、そして場の安全度を総合的に考慮しましょう。

例えば、ドラを対子で持っている場合は鳴いて対々和で満貫に向かうのも有効ですが、門前を維持して七対子に進めばリーチで跳満の可能性が残ります

また、対々和に進むことで手が短縮される一方で、放銃リスクが高まる点にも注意が必要です。七対子は安全牌を確保しやすいため、守備力を保ちやすく、リスクを最小限にしながら攻めることができます。どちらを選ぶかは、その局面での打点・速度・安全性のバランス次第です。

場況や残り巡目、ドラ表示牌の内容などを踏まえて最適解を導き出せると、上級者らしい打ち回しになりますね。加えて、自分の手の速度感だけでなく、他家の仕掛けやリーチタイミングを読むことで、より精度の高い選択が可能になります。

七対子との複合役の狙い方(タンヤオ・混一色・混老頭)

七対子は形に制限がないため、面子系でない役と複合できます。代表的なのはタンヤオ(2〜8のみ)、混一色(1種の数牌+字牌)、混老頭(一九字牌のみ)です。さらに状況によっては清一色との組み合わせもあり、非常に高打点を狙うことが可能です。

こうした複合は、他の面子系役と異なり構成の自由度が高く、手牌全体の調整がしやすいのが特徴です。

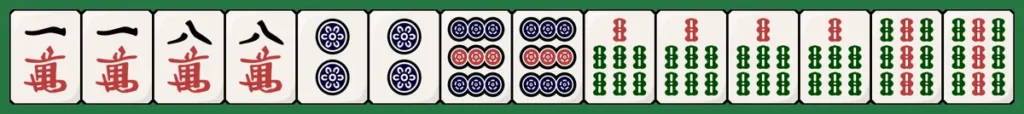

【混一色・七対子(メンホンチートイ)の手牌例】

特に混一色チートイツ(メンホンチートイ)は高打点で、リーチや裏ドラ次第では倍満級になります。表ドラ持ちの門前リーチで一発・裏ドラが複数乗れば、跳満どころか倍満・三倍満クラスの打点に届くこともあります。

【混老頭・七対子の手牌例】

また、混老頭チートイツは見た目の美しさもあり、ロマン役として愛好家が多い形です。手牌の構成上、鳴けない点はネックですが、打点を重視する局面では積極的に狙う価値があります。

さらに、こうした複合を意識することで手作りの幅が広がり、七対子の柔軟性を最大限に活かせます。例えば、序盤で色が偏った対子が多ければ混一色方向を意識し、中盤で端牌や字牌が増えた場合には混老頭に切り替えるといった調整も有効です。

状況に応じて臨機応変に対応できるようになると、より高打点かつ安定した和了が実現できます。

七対子(チートイツ)の応用・ルール差と注意点

最後に、ローカルルールや四枚使いなどの特殊なケース、守備的な運用法を紹介します。

ローカルルール・四枚使い・中国麻雀との違い(大七星・アメリカンチートイツ)

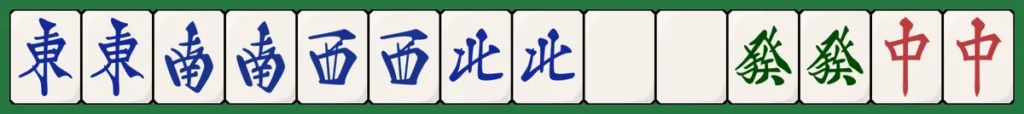

【4枚使いの七対子の例】

通常のルールでは、同じ牌4枚を2組の対子として扱うことはできません。しかし関西系のルールや中国麻雀では「七対子の4枚使い」が認められることがあり、その場合は清老頭や緑一色の七対子形も成立します。この特殊形は非常に珍しく、滅多にお目にかかれません。

この形を「アメリカンチートイツ」と呼ぶこともあり、海外ルールでは比較的一般的に扱われるケースもあります。四枚使いの可否はルールによって異なるため、実戦前に確認しておくとトラブルを防げます。

【大七星(七対子・字一色)の例】

また、字牌7種類で作る七対子「大七星」はローカル役満として扱われることがあります。この役は字牌だけで構成されるため、和了時の迫力や美しさから愛好家が多く、「究極のチートイツ」とも呼ばれます。

ただし、フリー雀荘やオンライン麻雀では採用されていないことが多く、地域や団体によって点数や扱いが異なる点に注意が必要です。特殊ルールを採用している場合は、事前に必ず確認しておくと安心ですよ。

守備的な活用と捨て牌読み(安牌保持・対子落としのサイン)

七対子は攻守のバランスが取れた役でもあります。順子等を作る必要がなく、手牌を柔軟に構えることができるため、安牌を持ちやすく、他家のリーチにも柔軟に対応できます。終盤ではテンパイを維持しながら安全牌を切り続ける「守備的チートイ」も有効です。

具体的には、相手に押されそうな局面では無理に勝負せず、字牌や明らかに安全な牌でテンパイを維持することで被害を最小限に抑えられます。とはいえ点数や巡目次第では攻めに転じる判断も必要なので、状況を見て臨機応変に動きましょう。

また、他家の捨て牌からチートイツを察知することも可能です。序盤から中張牌や字牌等がバラバラな捨て牌が見られたら、チートイツ進行を警戒しましょう。七対子は順子を作る必要がなく、中張牌等を早い段階で切る傾向にあるため、捨て牌がバラバラになりやすいです。

さらに、序盤の捨て牌が中張中心である場合や、逆に字牌を温存している様子があるなら、七対子の可能性が高まります。こうしたサインを見逃さないことで、リスク管理や降りの判断精度が上がり、結果として勝率向上につながります。

Q&A:七対子に関するよくある質問

Q1. 七対子は鳴いたら成立しますか?

A. いいえ。七対子は門前限定の役です。ポンやチーなどの副露を行った時点で成立しなくなります。したがって、常に手牌を閉じたまま進行させる必要があります。

Q2. 七対子で待ちが2種類になることはありますか?

A. 基本的には単騎待ちの1種類のみになります。

Q3. 七対子はリーチをかけた方が得ですか?

A. 待ちが良ければ、多くの場合、リーチをかけた方が高打点を狙えるので、推奨します。裏ドラや一発が乗ることで満貫・跳満クラスまで伸びる可能性があり、期待値は非常に高いです。

Q4. 七対子で気をつけるべきミスは何ですか?

A. 枯れ待ち(場に3枚見えている牌)やフリテン状態のままリーチをかけるミスです。和了不可となり、チョンボの原因になる場合もあるため注意しましょう。

Q5. 七対子と二盃口の違いを一言で説明すると?

A. 七対子は「対子の集合体」、二盃口は「順子の重なり」で構成されるという違いです。形が似ていても成立条件と得点計算が異なるため、区別して覚えることが大切です。

総括:七対子の総括と実戦での使い分け(ミス防止・勝率を上げる思考法)

七対子は完成まで時間がかかる分、裏ドラやリーチで高打点を狙える夢のある役です。無理に狙うのではなく、対子が自然に多いときやバラ手の時に意識するのがコツです。

フリテンや場に3枚見えた枯れ待ちは要注意。和了牌がないリーチはチョンボになることもあります。安全に進めながら、裏ドラの一撃で逆転を狙う。これが七対子の真髄です!

💡この記事のまとめ

コメント