タンヤオは麻雀の役の中でもっともポピュラーな1翻役のひとつであり、初心者から上級者まで幅広いプレイヤーに親しまれています。特に「鳴きタンヤオ(喰いタン)」は、スピード重視の戦術として現代麻雀の主流戦略に欠かせない存在です。

スピードで局を制するか、門前で打点を伸ばすか、その選択が勝敗を左右します。この記事では、タンヤオの基本ルールや成立条件、鳴きの可否(アリアリ/ナシナシ)の違い、鳴きタンヤオの代表的な形から、鳴き判断や注意点、赤ドラ環境での活用法までを網羅的に解説します。

さらに、他役との複合・門前タンピンとの比較・実戦での戦術的な使い分けについても詳しく紹介。どの局面で鳴きが有効なのか、どのようにリスクとリターンを見極めるかを具体例を交えて学べます。

初心者の方でもすぐに実戦で活かせるよう、具体的な牌姿や判断ポイントをわかりやすく解説しました。この記事を読むことで、「タンヤオを鳴くべきか、スルーすべきか」が明確になり、あなたの麻雀戦術が一段とレベルアップするはずです!

💡この記事で理解できるポイント

- タンヤオと鳴きタンヤオ(喰いタン)の基本ルールと違いが理解できる

- 鳴き判断の基準やスルー判断の考え方が身につく

- 他役との複合や非複合の関係を整理できる

- 実戦での鳴き活用と守備バランスの取り方がわかる

タンヤオの基本と鳴きのルールを整理しよう

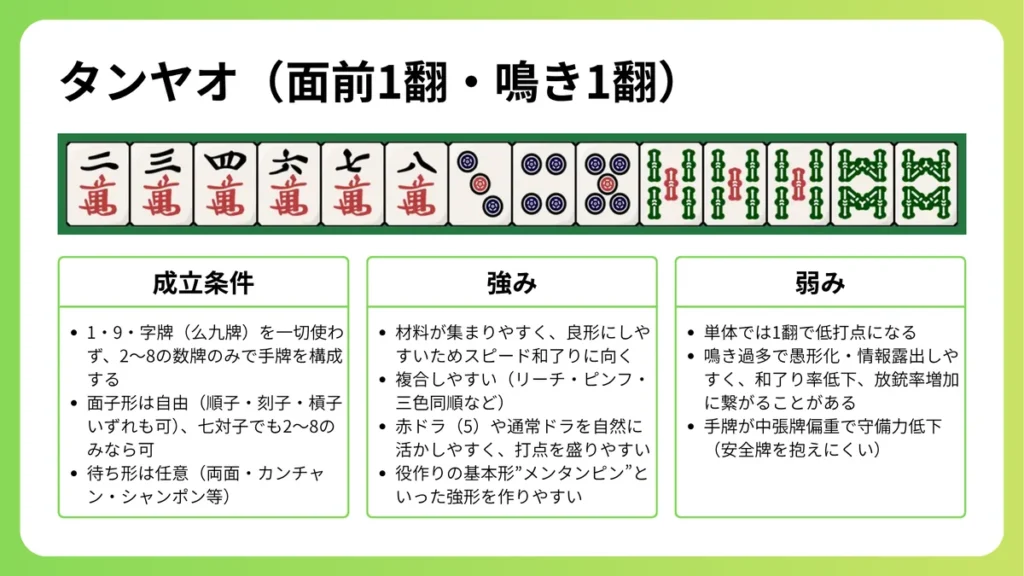

タンヤオの定義と成立条件(2〜8のみで構成される1翻役)

タンヤオ(断么九)は、手牌をすべて2〜8の数牌で構成することで成立する1翻役です。字牌や1・9を使わないことが絶対条件です。つまり、手牌全体を中張牌でまとめることが求められるため、牌効率が良くスピード感のある手作りがしやすいのが特徴です。

そのため、手作りの柔軟性が高く、スピード勝負の局面で特に有効です。序盤から悪い配牌でも攻撃に転じやすく、他家の仕掛けやリーチに対しても先手を取れるケースが多いでしょう。中張牌を多く使うため、両面待ちや多面張を作りやすく、安定感も抜群です。

この役は門前でも鳴いても成立します。門前ならリーチやピンフと組み合わせて高打点を狙うことも可能です。たとえば、タンヤオ+リーチ+ピンフの組み合わせ(通称メンタンピン)は、現代麻雀における最も基本でありながら強力な高効率構成の一つです。

一方で、鳴きを前提にスピードを優先する「喰いタン」も現代麻雀では主流となっています。副露によってテンパイ速度を一気に引き上げられるため、テンパイ率やアガリ率の安定化につながります。ただし、打点は低くなる傾向があるため、ドラや場況を考慮したバランスの取れた判断が重要です。

鳴いても成立する喰いタンとアリアリ/ナシナシの違い

喰いタン(鳴きタンヤオ)は、ポン・チーをしてもタンヤオが成立するルールを指します。一般的な「ありありルール」では、鳴いても1翻として成立しますが、「なしなしルール」では鳴いた時点でタンヤオが消滅します。

このルール差によって、戦術やリスクの取り方が大きく変わるため、プレイヤーは自分が参加する卓のルールをしっかり把握しておくことが欠かせません。

現代のネット麻雀やフリー雀荘では、ほとんどがアリアリ採用です。つまり、スピード重視で積極的に鳴いても問題ないルールが主流になっています。

喰いタンを前提にすることで、テンパイスピードを飛躍的に上げ、他家のリーチよりも先にアガる「かわし手」として機能させることができます。特にドラが絡む局面では、喰いタン+ドラの形が最も現実的な攻撃手段になる場面も多いです。

ただし、ナシナシルールの卓では鳴いた時点で役がなくなるため、うっかり副露してしまうと役無しテンパイになりかねません。そのため、事前確認が非常に重要です。また、同卓者の意識や場のスピード感もルールに合わせて変化します。

アリアリ卓では序盤から仕掛け合いが発生しやすいのに対し、ナシナシ卓では門前重視の静かな展開が多くなります。こうした違いを理解しておくと、どんなルールでも柔軟に対応できるようになります。

鳴きタンヤオの例と成立しないパターン(片アガリ・字牌混入など)

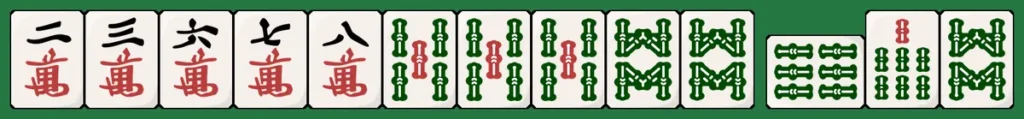

【鳴きタンヤオの手牌例】

鳴きタンヤオの形は、鳴き塔子があり、手牌・鳴きターツに1・9・字牌が一切含まれない手です。例えば、

・

・

・

・

といった順子を中心に組む形が理想です。

といった順子を中心に組む形が理想です。

さらに、

や

や

などの中張牌の両面(リャンメン)が多く含まれていると、受け入れ枚数が増え、テンパイまでのスピードも上がります。こうした構成を意識することで、喰いタンはより安定した攻撃手段となります。

などの中張牌の両面(リャンメン)が多く含まれていると、受け入れ枚数が増え、テンパイまでのスピードも上がります。こうした構成を意識することで、喰いタンはより安定した攻撃手段となります。

また、鳴く際の形にも工夫が必要です。手牌全体が中張牌で統一されていても、ターツのバランスが悪いとアガリにくくなる場合があります。

たとえば、カンチャンやペンチャンなど愚形が多いと、鳴いたあとに手詰まりになりやすいです。そのため、鳴きのタイミングは「両面を維持できるかどうか」を基準に判断すると良いでしょう。

さらに、注意すべきは片アガリの形です。アガリ牌が1または9になる待ち方をしている場合は、タンヤオが成立しません。

【タンヤオの片アガリの手牌例( だと和了できるが、

だと和了できるが、 だと和了できない)】

だと和了できない)】

また、鳴きによって手牌に字牌が混ざるケースも不成立になりますので気をつけましょう。さらに、喰い替え禁止ルールのある卓では、鳴きの順序や捨て牌選択にも注意が必要です。少しのミスでテンパイを逃すこともあるため、慎重に手順を進めることが大切です。

タンヤオの鳴き判断と実戦での活用ポイントを押さえよう

鳴く・スルーの判断基準(テンパイ状況・ドラ・親番・オーラス条件)

喰いタンを成功させるコツは、鳴くタイミングを見極めることにあります。テンパイまでの距離が近く、両面×両面の形なら鳴き有利です。特に、残り牌が多く場況が穏やかなときは、積極的に仕掛けてテンパイ速度を上げるのが効果的です。

ドラが複数ある、または親番で連荘を狙いたい場合も、スピード優先で鳴きましょう。さらに、点差が小さいオーラスや、相手のリーチをかわしたい局面でも喰いタンは強力です。序盤で安い仕掛けに見せておき、実際にはドラを絡めた高打点に仕上げるのも一つの手です。

逆に、門前でピンフやイーペーコーなどの複合が見込めるならスルーも有効です。門前を維持すれば裏ドラや一発の恩恵を受けられ、平均打点は大きく上がります。また、巡目が早い段階では安易に鳴くよりも手替わりを見た方が得策なこともあります。

最終的には、点棒状況・巡目・ドラ・場況の4要素をバランスよく考慮する判断力が、喰いタンを最大限に活かす鍵になります。状況に応じた柔軟な判断が大切ですよ。

また、鳴き判断に役立つ本としては下記がありますので、ぜひご覧ください。また、他に多くのおすすめの麻雀本があるため、麻雀でもっと強くなりたい方はそちらも是非ご覧ください!

麻雀勝ち組の鳴きテクニック

副露判断を体系的に鍛えたい中級者以上に最適な一冊です。各章は実戦図→解説→練習問題の流れで構成され、鳴くべきか否かの基準を場況・点棒状況・手組の速度など複数の観点から多角的に示してくれます。

具体的には、リーチを受けた際に速度を優先すべきか安全度を重視すべきか、トップ目とラス目では同じ鳴きでも意味合いが変わるなど、局面ごとの具体的な思考法を学べるのが大きな魅力です。

また、強引クイタンや役なしポン、海底回しチーといった実戦テクニックも扱い、攻撃力が増す場面と守備が薄くなる場面を比較しながら、状況判断を一層磨ける構成になっています。

さらに押し引きとの兼ね合いを意識しながら副露精度を高められるため、「不用意な副露が減った」「アガリに繋がる鳴きだけ選べるようになった」「勝負所での判断に迷わなくなった」といった声も多く寄せられる実用度の高い一冊です。

Amazonや楽天で購入するとポイント還元などもあり、安く手に入るためおすすめです!

kindle unlimitedを登録すると、非常にお得に色んな麻雀本を読めるので、かなりおすすめです!

➡️Kindle Unlimitedで麻雀本を読む!

鳴きの注意点(食い替え禁止・愚形化・防御力低下・フリテン管理)

鳴きすぎは禁物です。特に、食い替え(鳴いて同順を入れ替える行為)は多くのルールで禁止されています。うっかり食い替えをしてしまうと錯和(ちょんぼ)扱いになることもあり、公式戦やフリー卓では大きなペナルティを受ける可能性があります。

そのため、鳴く前に自分の手牌の構成を確認し、ルール的に問題ない副露であるかを常に意識しておくことが大切です。また、鳴きによって待ちが愚形になったり、防御力が大幅に下がる点にも注意が必要です。特に2副露以降の状態では守備の選択肢が限られ、放銃リスクが一気に高まります。

愚形テンパイで無理に押し切ると割に合わない振り込みが発生し、危険があるため、押し引き判断を慎重に行いましょう。さらに、フリテン管理を怠るとロンできなくなることもあります。たとえば、同巡で自分が切った牌を他家からロンすることはできません。

こうした細かいルールミスが一局の勝敗を分けることもあるのです。手を進めつつも、守備のリスクを常に意識し、攻防両面でのバランスを取ることが喰いタン成功の鍵となります。

赤ドラ環境やスピード局面での喰いタン活用法

現代麻雀では、赤ドラの存在が喰いタンの価値を高めています。鳴いても打点を確保しやすく、スピード勝負にも対応できます。特に、ドラが1枚、2枚あれば2000点や3900点といった実用的な打点になりやすく、テンパイ速度を優先するプレイヤーにとって心強い選択肢になります。

さらに、赤ドラ2枚以上が見込める局面では、門前にこだわるよりも積極的に副露してテンパイを取る方が結果的に得点効率が高いことも少なくありません。オーラスでのトップ狙いや、相手のリーチを蹴る場面では特に有効です。

スピード重視で先制を取れば、他家の高打点リーチを未然に防げるため、局面全体の支配力が高まります。また、安い仕掛けに見せて実際はドラを複数抱えた喰いタンを決めると、相手に強烈な印象を与えることもできます。

ただし、赤ドラがない状況では打点が物足りないケースが多いため、無理な仕掛けは控えた方が安定します。ドラが見えない局では、スピードだけに頼らず、守備力や安全牌の確保を優先する判断も大切です。

タンヤオの鳴きにおける他役の複合・戦術的まとめ

複合しやすい/しにくい役の整理と実戦例

喰いタンは、三色同順・清一色・対々和などの役と複合しやすい特徴があります。門前時にはリーチ・一盃口とも相性が良いですね。これらの役と組み合わせることで、スピードと打点を両立しやすく、戦術の幅が一気に広がります。

たとえば、清一色と組み合わせれば鳴きでも跳満級を狙える一方、三色同順を絡めた喰いタンはスピードと安定感を兼ね備えた実戦向けの構成になります。また、対々和(トイトイ)と複合すれば、鳴き手ながらも打点と安定を両立できるのが魅力です。

鳴き主体で攻める局面では、こうした複合役を意識して手作りをすると成果が上がりやすいでしょう。さらに、門前限定のリーチや一盃口も、タンヤオと好相性です。門前を維持できるなら、メンタンピンやメンタンイーペーコーといった高打点の構成を目指すのも有力です。

一方で、役牌・チャンタ・ジュンチャン・一気通貫・混老頭など、1・9や字牌を必要とする役とは複合できません。これらの役はタンヤオの構成条件と真逆の要素を含むため、同時に成立することはありません。複合の可否を理解しておくことで、効率的な手作りが可能になります。

さらに、自分の手がどの方向に伸びやすいかを判断する材料としても重要です。タンヤオ狙いの途中で1や9を引いた場合は、方向転換するか維持するかを早めに判断できるよう意識しておくとよいでしょう。

門前タンピンとの比較:速度と打点どちらを取るか

タンヤオは、門前でリーチ・ピンフと組み合わせると高打点になりやすいです。特に「メンタンピン」や「メンタンイーペーコー」のような形は、裏ドラや一発を含めて満貫級や跳満級まで跳ね上がる可能性があります。

門前を維持することで、打点の爆発力やリーチによる牽制力も得られるため、攻撃の主軸として非常に強力です。しかし、鳴きタンヤオはスピード重視で局を流すのに適しています。

副露を活用すればテンパイまでの距離を大幅に縮められ、相手にリーチをかけさせる前に先制でアガリを取ることが可能です。特に、オーラスの僅差勝負や親番での連荘狙いなど、スピードが重視される局面では喰いタンの方が合理的な選択となるケースが多いでしょう。

また、ドラや場況に応じて柔軟に切り替えることで、より戦略的な麻雀が打てます。つまり、打点を取るか速度を取るかのバランス判断が肝心です。相手の手や点棒状況を見て、どちらを優先するかを考えましょう。

さらに、自分が親か子か、局の進行度や残り巡目なども加味すると判断の精度が上がります。戦況を読む力こそが、タンヤオを真に使いこなす鍵となるのです。

Q&A:タンヤオ鳴きに関するよくある質問

Q1. 鳴いてもタンヤオは成立しますか?

A. はい、成立します。一般的な「喰いタンあり(アリアリ)」ルールでは、鳴いても1翻として認められます。ただし「ナシナシ」ルールでは不成立となるため、対局前の確認が大切です。

Q2. 鳴くべきかスルーすべきかの判断基準は?

A. 基本は「テンパイまたは両面×両面の一向聴」が見えたら鳴き候補です。愚形改善やドラ絡みの高打点が見込めるなら積極的に鳴いてOKですが、門前リーチとの打点差を考えて中盤まではスルー判断も重要です。

Q3. 鳴きタンヤオはどの役と複合しやすい?

A. 三色同順(食い下がり1翻)、清一色、トイトイなど鳴き可の役と複合しやすいです。一方でピンフ・イーペーコーなど門前限定役とは複合しません。

Q4. 鳴きすぎると何が問題ですか?

A. 手牌が短くなり守備力が落ちる点です。安全牌が減って押し引きの判断が難しくなるため、鳴きは2回程度までを目安にしましょう。

Q5. 喰いタンを禁止しているルールではどうなりますか?

A. 「喰いタンなし(ナシナシ)」では鳴くとタンヤオの役がつかず、役無しテンパイになります。そのため、門前リーチでの高打点を目指すのが基本戦略となります。

総括:タンヤオの鳴きを理解して柔軟な判断を身につけよう

タンヤオの鳴きは、スピードと安定を両立できる実戦的な武器です。赤ドラ環境では特に価値が高く、守備とのバランスを取ることで強力な戦術になります。

ただ鳴くだけでなく、手牌構成や局面に応じた判断力が勝敗を分けます。ぜひこの記事を参考に、喰いタンをあなたの武器にしてみてくださいね!

💡この記事のまとめ

コメント