麻雀でリーチをかけることには、単なる役の付与以上の多くのメリットがあります。点数の上昇はもちろん、他家へのプレッシャーや戦局のコントロール、さらには心理的な優位性の確立など、実戦における効果は非常に大きいです。

リーチは“攻め”と“守り”の両面で作用し、裏ドラや一発といった偶発的な要素によって一気に高打点を狙える爆発力も秘めています。本記事では、まずリーチの基本ルールや成立条件を整理した上で、役付与・裏ドラ・一発・牽制などの具体的な効果・メリットを解説します。

さらに、リーチ棒供託や期待値上昇の仕組み、心理的プレッシャーの与え方とその戦術的価値にも踏み込みます。また、ダマテンとの違いや使い分け方、リーチを控えるべき場面など、実戦で判断に迷いがちなポイントも丁寧に解説。

加えて、Mリーグなどプロの実戦データを参考に、どのような場面でリーチが有効なのか、逆にリスクとなるのはどんな状況なのかを具体例を交えて紹介します。

初心者が陥りがちな判断ミスや上級者の思考パターンも紹介することで、リーチ判断の基準を体系的に理解できる内容です。リーチを深く理解すれば、あなたの麻雀は確実に一段上のレベルに到達しますよ!

💡この記事で理解できるポイント

- リーチのメリットを理解するための基本ルールや成立条件を正しく理解できる。

- リーチによって得られるメリット(裏ドラ・一発・牽制・期待値上昇など)を学べる。

- ダマテンとの違いや、リーチを控えるべき場面を比較して最適な判断基準を身につけられる。

- プロやMリーグの実例から、実戦でリーチを活かす戦術・心理面を実践的に学べる。

麻雀でリーチをかけるメリットを理解するための基本知識

リーチは麻雀の中でも最も頻出し、戦術的に重要な行為です。この章では、まずリーチの成立条件や仕組み、そしてどのような効果が得られるのかを整理していきます。

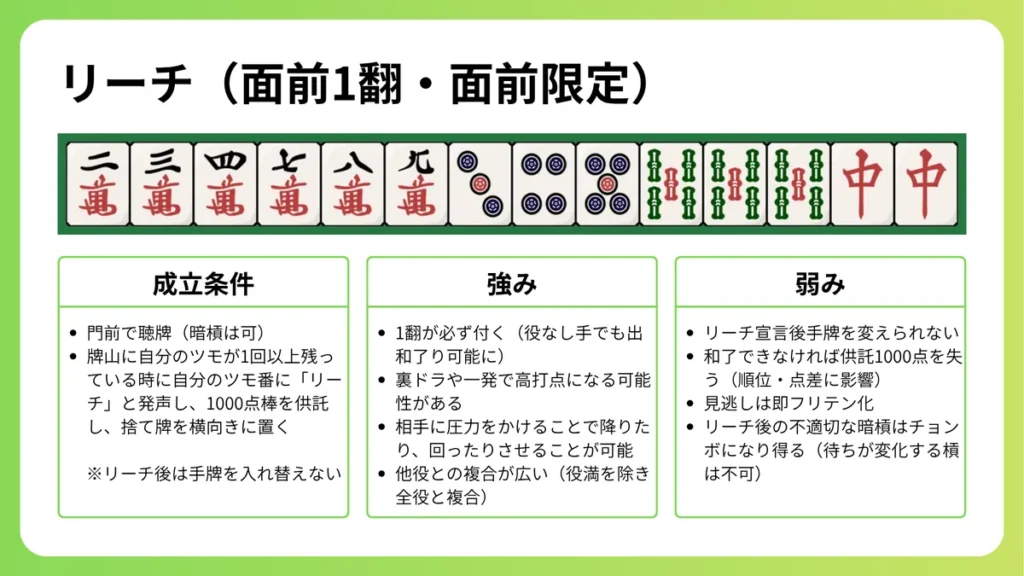

リーチの成立条件と宣言ルールを確認しよう

リーチは門前でテンパイしていることが前提です。副露(ポン・チー・明カン)をしている場合はリーチできません。また、持ち点が1000点以上必要で、その1000点を供託する必要があります。宣言時はリーチ棒を卓上に出し、宣言牌を横にして晒すのがルールです。

この瞬間から、次の自摸以降は原則として手牌を変えられない状態になり、以降の打牌はツモ切りが基本となります。つまり、「門前テンパイ」「1000点供託」「宣言牌公開」の3条件がリーチの大前提です。

さらに、この行為によって自動的に1翻が付与され、出和了・ツモ和了のいずれも可能となります。なお、リーチをかけた後に暗槓を行うことは認められていますが、その際に待ちが変わると錯和(ちょんぼ)となるため注意が必要です。

また、リーチ後は裏ドラや一発などの追加得点機会も発生し、戦局を一気に有利に進められるポテンシャルを持っています。

リーチによって得られる効果(役付与・裏ドラ・一発・牽制)

リーチの最大のメリットは、役が1翻付くことに加えて、裏ドラや一発といった追加得点のチャンスが生まれる点です。裏ドラはリーチをかけていないと公開されず、リーチによってのみ有効となります。

ツモ時やロン時に裏ドラが乗れば、たとえ手役が小さくても一気に満貫や跳満へと化ける可能性があります。この爆発力こそが、リーチの最大の魅力と言えるでしょう。

さらに、リーチ後に他家が危険牌を切りづらくなるため、結果的に自分のツモによる和了率が上がります。裏ドラを狙えるのはリーチ者だけという特権もあり、リーチ宣言の瞬間に“勝負の舞台”を自分中心に変える力を持っています。

また、一発はリーチ後の最初の自摸または他家の打牌で和了した場合に追加1翻が付くルールです。この一発は運要素が強いものの、上乗せの期待値として無視できない存在です。特に序盤リーチでは、他家が安易に安牌を持たないため一発が成立しやすくなります。

加えて、リーチ宣言そのものが他家への強力な牽制効果を生み、相手の進行を鈍らせる心理的プレッシャーを与えます。これにより、相手の手が遅れたり、安全志向に傾くため、結果として自分がツモ和了できる確率が高まるのです。

💡リーチのメリットまとめ💡

リーチ棒供託や点数面でのメリットを整理しよう

リーチ棒(1000点供託)は一見リスクに感じられますが、実際には戦略的に見ると極めて重要な要素です。誰かが和了すれば、その供託は勝者に加算される仕組みです。

つまり他家が和了すれば、その他家に1000点を持っていかれ、自分が和了した場合にはその供託が戻ってきます。これは他家の逆転条件を緩める行為になるケースがあるため、しっかりとそのリスクを認識した上で、リーチするかしないかを判断しましょう。

ただし、供託による損失を恐れてリーチを控えると、裏ドラや一発などの爆発的なチャンスを逃すことがあります。リーチでは裏ドラが乗れば一気に点数が跳ね上がる可能性があり、供託の1000点をはるかに上回る利益を得られることが少なくありません。

そのため、「リスク1に対してリターンは3倍以上、場合によっては10倍にもなる」と言えるのがリーチの真の魅力です。

麻雀でリーチをかけるメリットを実戦で活かす方法

リーチの真価は、単なる役以上に「勝率を高める選択」として現れます。ここでは、戦術的・心理的な側面からリーチをどのように使うかを掘り下げます。

打点・期待値・勝率を高めるリーチの強み

リーチをかけることで、平均打点と期待値が大きく上昇します。統計的にも、門前テンパイでのダマよりもリーチの方が和了時の平均点が約1.3〜1.5倍高くなる傾向があります。

リーチによって裏ドラやツモ、さらには一発といった追加要素が加わるため、同じ形でも得点の伸びしろが格段に増すのです。特に良形待ち(リャンメンやカンチャンの有効変化)であれば、リーチをかけることで和了しやすくなるため、ツモ・裏ドラ・一発すべての恩恵を受けやすくなります。

リーチのみでも、ツモであればメンゼンツモ1翻が加わり、裏ドラが1枚でも乗れば即座に3翻を超えることも珍しくありません。これは単なる加点ではなく、“一局の価値”を変えるほどの影響を持つメリットです。

また、先制リーチは他家の攻撃を止める強力な効果も持ちます。リーチ宣言が入ることで場の空気が一変し、他家は守備的に傾きます。つまり、リーチをかけた結果として放銃率を下げつつ、自分のツモ和了の可能性を高められるのです。

こうした攻守一体のリーチ戦術を活かすことで、安全かつ効率的に局を進められるようになります。

リーチによる心理的プレッシャーと他家への影響

リーチ宣言は「私はテンパイしています」という明確な公言行為であり、場に強いメッセージを発信します。その瞬間、他家はリーチ者の河や打牌傾向を注視し、守備的な打ち回しに転じる傾向が顕著になります。

これは単なる心理的な影響にとどまらず、実際に他家の進行速度を遅らせたり、攻撃的な押しを封じる「場の支配力」に直結します。とくに鳴き手やスピード勝負の相手に対しては、リーチ宣言が一種のブレーキとして機能し、結果的に自分が主導権を握る展開を作り出せるのです。

さらに、この「牽制力」は安手や速攻狙いの他家をオリさせるだけでなく、ドラを抱えたまま降りざるを得ない状況を誘発することもあります。つまり、リーチは単なる攻撃ではなく、相手のリソースを削る“防御的な一手”としても機能するのです。

特に局の終盤では、他家のリーチ宣言によって場全体が緊張状態に包まれます。打牌選択が慎重になり、押し引き判断が大きく変化するため、場のテンポや河の流れまで変わってしまうこともあります。この心理戦の揺れを理解しておくことは、上級者の打ち回しや読みの精度に直結します。

経験を重ねるほど、リーチの「牽制」と「支配」の両面効果を実感できるようになりますよ。

プロやMリーグで見られるリーチ判断の傾向と活用例

Mリーグでは、プロがリーチを積極的に使う場面と控える場面を比較的明確に分けています。たとえば、打点が既に満貫以上で確定しているような手は、あえてダマテンにして安全にアガリを狙うことが多いのが特徴です。

とはいえ、愚形であっても一発や裏ドラの可能性を見込んで先にリーチを掛けて逆転を狙う、というケースも頻繁に見られます(特に巡目が進んでいて和了が必要な場面など)。

加えて、点棒状況や残り巡目に応じて『押すリーチ』と『我慢のダマ』を柔軟に使い分けることが実戦的には勝率を大きく左右します。局面評価には点差、オーラスかどうか、他家のプレイ傾向など多くの要素を加味して判断しており、単純なルールでは割り切れません。

特に親リーチは局面全体を支配しやすく、流局時のテンパイ料や親被りの影響などを踏まえると極めて強力です。したがって、親番でのリーチ判断は積極的に行う価値が高いとプロは言えるでしょう。

麻雀でリーチのメリットとダマテンを比較して最適判断を学ぶ

リーチは強力ですが、常に正解というわけではありません。ここでは、ダマテンとの違いやリーチを控えるべき状況、初心者のミスを防ぐための考え方を紹介します。

ダマテンとの違いとリーチを控えるべき場面

ダマテンはリーチをかけないテンパイ形のことを指します。ダマテンの最大のメリットは、1000点の供託を支払わずに済むことと、他家からの出和了がしやすい点です。リーチ宣言による牽制がないため、相手は警戒を緩めやすく、放銃を誘いやすくなります。

また、局面によってはダマテンを維持することで安定した勝率を保ちやすく、リスクを抑えながら得点を重ねることも可能です。ただし、裏ドラ・一発・牽制といったリーチ特有の恩恵を受けられないため、平均打点は低くなりがちです。

特にツモ和了時にはリーチが付かない分だけ打点差が顕著に出るため、ダマテンを選ぶときは「安定を取る代わりに伸びしろを捨てる」という意識を持つことが重要です。

リーチをしないで進めるべき場面としては、オーラスで供託によって逆転条件が変わるときや、すでに役あり高打点(満貫以上)が確定しているときが代表的です。また、他家の親リーチが入っている局面や、危険牌を抱えている状況では、無理にリーチをかけず慎重な判断が求められます。

さらに、巡目が深く残りツモが少ない場合や、放銃が致命傷になる点差状況でもダマテンの選択が有効です。リスクとリターンを天秤にかけ、状況に応じて冷静に判断することが上級者の打ち回しといえるでしょう。

初心者がやりがちなリーチ判断ミスと防止策

初心者によくあるミスは、「役なしリーチを避ける」「愚形(ペンチャン・カンチャンなど)でもリーチをかけない」など、リーチを過小評価してしまうことです。実際には、愚形待ちであってもリーチを宣言することで期待値が上がる局面は非常に多く存在します。

特に裏ドラやツモによる加点は想像以上に大きく、門前リーチをかけるだけで一局の価値が大きく変わることがあります。つまり、愚形=弱いと決めつけず、リーチによる打点上昇の可能性をしっかり意識することが重要です。

さらに、リーチをかけることで他家への牽制力が働き、結果として安全に和了できるパターンも少なくありません。リーチの意義は単なる攻撃手段ではなく、“場を支配する宣言”でもあるのです。

そのため、初心者のうちは裏ドラや一発の恩恵を軽視せず、まずは積極的にリーチを選ぶ経験を重ねることをおすすめします。一方で、逆に「リーチをかけすぎて放銃する」ケースも目立ちます。リーチの攻撃力を過信して、無理な押しをしてしまうと失点に繋がるリスクがあります。

自分の待ち形や残り巡目、場況、他家の河の情報を見極め、押すべきか引くべきかの判断を養うことが何より大切です。リーチは万能ではなく、攻守のバランスを取ってこそ最大の力を発揮するのです。

(Q&A)麻雀におけるリーチのメリットに関するよくある質問

Q1. リーチをかけると本当に平均打点は上がるの?

A. はい。リーチをかけることで裏ドラやツモ、一発などの追加要素が発生し、平均打点はおよそ1.3〜1.5倍ほど上がる傾向があります。特にリーチ以外に役がある状態でリーチすると、満貫・跳満に化けるチャンスが多くなります。

Q2. ダマテンとリーチ、どちらを選べば良い?

A. 打点を伸ばしたいならリーチ、確実に和了したいならダマテンが有利です。オーラスや点棒差が微妙な場面では、供託による点差変動も考慮して選びましょう。

Q3. リーチ後に暗槓しても大丈夫?

A. リーチ後の暗槓は可能ですが、待ちが変化する場合はチョンボになります。槓ドラや裏ドラの期待値は上がりますが、慎重に判断しましょう。

Q4. リーチ棒の1000点は損にならないの?

A. 一時的な出費ですが、和了すればその点棒は取り返せます。さらに裏ドラや一発で大きく回収できるため、長期的にはプラスの投資と考えられます。

Q5. プロのMリーグではどんなリーチ判断をしている?

A. 満貫以上の確定手はダマテン、安全重視の場面もありますが、逆転や押し合いの局面ではリーチを積極的に選択する傾向があります。点棒状況と巡目による判断が重要です。

(総括)麻雀でリーチのメリットを理解して勝率を上げよう

リーチは麻雀の中でも最も戦略的で、打点と勝率を同時に上げる強力な選択肢です。役の付与だけでなく、心理的プレッシャーや一発・裏ドラの恩恵を通じて局面を支配できます。

とはいえ、すべての局面でリーチが最適とは限りません。点棒状況・場況・手牌形に応じてリスクとリターンを見極めましょう。リーチの本当のメリットを理解することが、勝てる麻雀への第一歩です!

💡この記事のまとめ

コメント