麻雀を始めたばかりの人から中級者まで、「役牌」はまず覚えるべき麻雀の役の中でも基本役のひとつです。この記事では、役牌の種類や条件を一覧でわかりやすく整理し、さらに東場・南場で変わる扱いやダブ東・ダブ南の特例、オタ風との違いまでを詳しく解説します。

これにより、どの牌が役牌になるかを明確に理解できるでしょう。また、役牌と他の役との複合(トイトイ・ホンイツ・小三元など)による打点アップのコツや、後付け・先付けルールの違い、鳴き判断の基準なども具体例を交えて紹介します。

さらに、守備面での安全牌活用法や終盤判断、ドラや点棒状況との兼ね合いも含めて、実戦的に役立つ戦術をまとめています。

鳴き可・1翻というシンプルさの裏にある奥深い戦略と判断力を磨くことで、あなたの麻雀は確実にステップアップします。この記事を読めば、役牌の基本から応用、そして実戦での使い方まで完全にマスターできますよ!

💡この記事で理解できるポイント

- 役牌の対象牌(白・發・中・風牌)の種類と違いが理解できる。

- 場風・自風・オタ風・ダブ風などのルールが整理できる。

- 鳴き可・1翻役としての特性と、鳴き判断の基準を学べる。

- 役牌を活かした戦術・複合・守備運用まで実戦で使える知識が身につく。

役牌の対象牌一覧で理解する基本ルールと種類の違い

役牌はシンプルながら、種類や扱いを正しく理解することが大切です。まずは一覧で基本を整理しておきましょう。

役牌とは?三元牌・自風・場風・オタ風の違いを一覧で整理

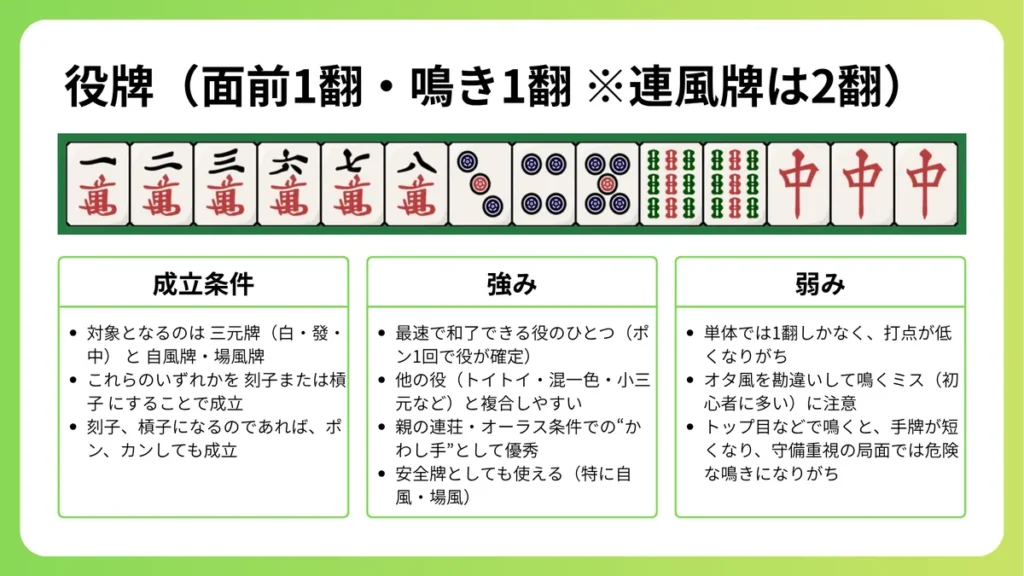

役牌とは、麻雀で1翻となる基本的な役のひとつです。鳴いても成立し、スピード重視の攻めに向いていることから、初心者にも扱いやすい役ですね。

具体的には「

」の三元牌と、「自分の風牌」「場の風牌」が役牌に該当します。これらを刻子(3枚)または槓子(4枚)にすれば1翻がつき、最速で手をまとめられる点が魅力です。門前で狙う場合ももちろん成立するため、柔軟に対応できますよ。

」の三元牌と、「自分の風牌」「場の風牌」が役牌に該当します。これらを刻子(3枚)または槓子(4枚)にすれば1翻がつき、最速で手をまとめられる点が魅力です。門前で狙う場合ももちろん成立するため、柔軟に対応できますよ。

以下に、役牌の対象牌を一覧で整理しておきましょう。

| 種類 | 対象牌 | 特徴 |

|---|---|---|

| 三元牌 |    | 常に役牌になる基本3種類。例えば白をポンすればそれだけで1翻がつく。大三元の構成要素にもなる。 |

| 自風牌 |     | 自分の席風。例えば東家なら東が役牌になる。西家が南を刻んでも役にはならない。 |

| 場風牌 |     | その局の場を示す風牌。東場なら東、南場なら南が該当。場が変われば対象牌も変わる。稀だが、西場や北場があれば、西・北が役牌 |

| 連風牌 |     | 自風と場風が重なると2翻になる特例。例えば東場で東家が東を刻むと2翻。強力な打点要素。稀だが、西場や北場があれば、ダブ西、ダブ北もある |

この表を確認すれば、どの牌が役牌になるかを一目で理解できるでしょう。ただし、「自風でも場風でもない風牌(オタ風)」を刻子にしても役牌にならない点に要注意です。たとえば東場で南家が西をポンしても、それは役牌にはならないので、鳴く前に場と自分の風を確認することが大切です。

また、役牌は他の役と複合しやすいのも特徴です。たとえばトイトイや混一色、小三元などとの相性が良く、手作り次第で一気に打点アップを狙えるのが魅力です。守備面でも、役牌は安全牌として抱えやすいため、攻守のバランスを取りやすい点も見逃せません。

さらに、場が変わるごとに役牌の対象も入れ替わるため、東場と南場での違いを把握しておくと混乱を防げます。つまり、役牌は単純に見えて、場の状況や自分の席、局の進行によって成立するかが変わる奥深い役なのです。

東場・南場で変わる役牌の扱いとダブ東・ダブ南(連風牌)の条件

東場では「 」が場風となり、南家なら自風が「

」が場風となり、南家なら自風が「 」になります。このとき、もしあなたが東家で東場なら「東」は自風と場風が重なります。これを「ダブ東」と呼び、2翻となる特別な扱いです。つまり、通常の役牌よりも倍の価値を持ち、局面によっては一気にリードを広げるチャンスになります。

」になります。このとき、もしあなたが東家で東場なら「東」は自風と場風が重なります。これを「ダブ東」と呼び、2翻となる特別な扱いです。つまり、通常の役牌よりも倍の価値を持ち、局面によっては一気にリードを広げるチャンスになります。

同様に南場で南家なら「南」がダブ南となり、2翻になります。このような連風牌は打点を一気に底上げできるため、積極的に狙う価値がありますね。

もしこの牌がドラと重なれば、満貫や跳満まで狙える強力な形となります。さらに、親番でのダブ東は連荘を絡めた展開にも繋がるため、得点期待値が格段に高くなるのです。

ただし、他家も同様に場風を意識してくるため、ポン争いが激しくなりやすい点には注意が必要です。序盤で場風が場に複数枚切られていれば安全ですが、逆に山に残っている可能性が高い場合は誰かが狙っていると考えて警戒するのが得策です。

特に終盤では、場風をポンされた瞬間に打点が跳ね上がる可能性があるため、危険度の高い牌として扱いましょう。

鳴き可・1翻で成立する役牌の特徴と基本ルール

役牌は門前でも鳴いても1翻のままという特徴があります。つまり、食い下がりがない数少ない役であり、どんな局面でも手軽に狙えるのが魅力です。そのため、スピード勝負の局面で「ポン」してテンパイを組む戦略に非常に向いています。

特に親番やオーラスなど、早くアガリたい場面では役牌の鳴きが大きな武器になります。また、序盤に役牌を鳴くことで相手にプレッシャーを与えられるのも魅力です。「役牌を鳴いた=テンパイ近い」と見せかけることで、他家の手を抑える効果も期待できますよ。

とはいえ、安易な鳴きは手牌の価値を下げる可能性があり、特にドラが絡まない場合は鳴かずに門前で手を進めた方が高打点を狙えるケースもあります。そのため、他の役やドラとの兼ね合いを見極めることが肝心です。

さらに、役牌を鳴いた後の手組みにも工夫が必要です。たとえば役牌ポン後にトイトイや混一色へ発展させることで、アガリ率を保ちながら打点も伸ばせます。逆に手詰まりのときは安全牌として役牌を残す判断も有効で、攻守両面でバランスを取るのが理想的ですね。

役牌の対象牌を一覧で理解し、点数・戦術・応用のコツを掴む

役牌を理解したら、次は点数や戦術面でどう活かすかを見ていきましょう。複合や守備判断まで押さえることで、勝率アップが期待できます!

役牌と複合しやすい役(トイトイ・ホンイツ)と打点感覚

役牌は他の役と複合しやすいのが大きな強みです。特に「トイトイ(対々和)」や「ホンイツ(混一色)」との相性は良く、これらを組み合わせることで一気に高打点を狙うことができます。

また、ホンイツやトイトイとの組み合わせは非常に現実的です。役牌をポンしながら同色の牌を集めることで、打点を上げつつ他家にプレッシャーをかける戦略が可能です。また、トイトイにおいては、役牌は字牌ということもあり比較的鳴きやすく、高打点も狙えるので魅力です

さらに、ドラが絡むと1翻役の役牌でも満貫級や跳満級まで伸びることも珍しくありません。ドラが役牌自身である場合はもちろん、他の牌がドラでも複合による打点上昇が期待できます。そのため、序盤からドラとの兼ね合いを意識して構想することが重要です。

加えて、点棒状況や親番の有無によっては、あえて鳴かずに門前で高打点を狙う選択肢も効果的です。役牌を軸にした手作りは、スピード・打点・守備のすべてを両立できる優秀な戦略なのです。

一鳴き・二鳴きの使い分け方

実戦では、1鳴き目でテンパイに向かうスピードを取るか、2鳴き目で確実に仕上げるかの判断が重要になります。特にオーラスやトップ争いでは、役牌バックのテンパイ狙いも強力な選択肢となります。

たとえば役牌を1鳴きで一気にテンパイを組み、他家より早くアガリに向かうことで局を支配する動きが可能です。逆に、守備重視の場面では2鳴きも視野に入れて、安易に鳴かず、他家の聴牌に対応できるような形で安全に進行させる判断も求められます。

さらに、点棒状況によって最適な鳴き方も変わります。リードしているときは早アガリを優先し、逆にビハインドなら門前リーチとのバランスを取るなど、柔軟な判断が必要です。また、1鳴き目のタイミングで相手に手の進行を読まれないようにする心理戦も存在します。

こうした駆け引きを制することで、役牌鳴きの価値は格段に高まるのです。つまり、役牌の鳴き判断は単なるスピードだけでなく、点棒状況や場況、心理戦を含む総合的な読みの力が問われる場面なのです。

(Q&A)役牌の一覧に関してよくある質問

Q1. 役牌の対象牌にはどんな種類がありますか?

A. 役牌の対象は大きく分けて「三元牌([mj_sntence tiles=5z6z7z])」と「風牌(自風・場風)」の2種類です。自風と場風が重なるダブ東・ダブ南などの連風牌は特別に2翻になります。一方、自風でも場風でもない風牌(オタ風)は役にならないので注意しましょう。

| 種類 | 対象牌 | 特徴 |

|---|---|---|

| 三元牌 |    | 常に役牌になる基本3種類。例えば白をポンすればそれだけで1翻がつく。大三元の構成要素にもなる。 |

| 自風牌 |     | 自分の席風。例えば東家なら東が役牌になる。西家が南を刻んでも役にはならない。 |

| 場風牌 |     | その局の場を示す風牌。東場なら東、南場なら南が該当。場が変われば対象牌も変わる。稀だが、西場や北場があれば、西・北が役牌 |

| 連風牌 |     | 自風と場風が重なると2翻になる特例。例えば東場で東家が東を刻むと2翻。強力な打点要素。西場があれば、ダブ西もある。 |

| オタ風 | 自風・場風のどちらでもない風牌 | 役牌にならないため、ポンしても役がつかない。例えば東場で北家が西を鳴いても無役。 |

Q2. オタ風は絶対に役にならないのですか?

A. はい、自風でも場風でもない場合は役牌にはなりません。ただし、混一色やトイトイなど他の役と複合する形で十分に機能することもあります。

Q3. ダブ東やダブ南はどのタイミングで意識すべきですか?

A. 自分が場風と自風の両方を持っている局(東場の東家など)で特に意識しましょう。打点が倍になるため、積極的に狙う価値があります。

Q4. 役牌を守備的に使うにはどうすれば良いですか?

A. 序盤から場に出ていない役牌は安全牌になりやすく、終盤ではリスク回避に使えます。攻守のバランスを取るうえで重要な要素です。

Q5. 役牌で高打点を狙うにはどうしたら良いですか?

A. トイトイやホンイツ、小三元などとの複合を意識するのがコツです。特にドラと組み合わせると、満貫以上も十分狙えます。

(総括)役牌の一覧と基本・応用のまとめ

役牌はシンプルながらも戦術の幅を大きく広げる役です。初心者のうちは「白・發・中をポンすれば1翻」と覚えるだけでOKですが、慣れてきたら場風・自風・ダブ風も意識しましょう。

さらに、トイトイやホンイツ、小三元などとの複合を意識することで、一気に打点アップを狙えます。守備面でも役牌を安全牌として活用できるため、攻守どちらにも使える万能な存在です。

つまり、役牌の一覧を正しく理解することが、麻雀の基礎力を底上げする第一歩なのです!

💡この記事のまとめ

コメント