麻雀の役の中でも最も頻繁に登場し、かつ戦術判断に直結する役のひとつが「役牌」です。この記事では、役牌の基本ルールと成立条件から、鳴き判断やダブ東などの例外、点数計算の基礎までを丁寧に解説します。

また、後付け・役牌バック戦術、守備を意識した立ち回り、そして牌効率を踏まえた切り順の考え方など、実戦で役立つ内容も盛り込みました。

さらに、トイトイ・ホンイツ・小三元などの複合役やドラとの組み合わせによる高打点設計、守備と攻撃のバランスを取る戦術的な工夫についても詳しく紹介します。初心者が基礎を固めるためにも、中級者がさらなる実戦力を高めるためにも役立つ内容です。

この記事を通して、役牌の魅力と奥深さを理解し、安定したアガリ力と勝率を身につけましょう。

💡この記事で理解できるポイント

- 役牌の定義と成立条件を具体例つきで理解できる。

- 鳴き判断や後付け、役牌バック戦術のコツを学べる。

- 複合役との相性や高打点の作り方がわかる。

- 攻守のバランスを意識した役牌運用の考え方が身につく。

麻雀の役牌の基本ルールと成立条件を理解する

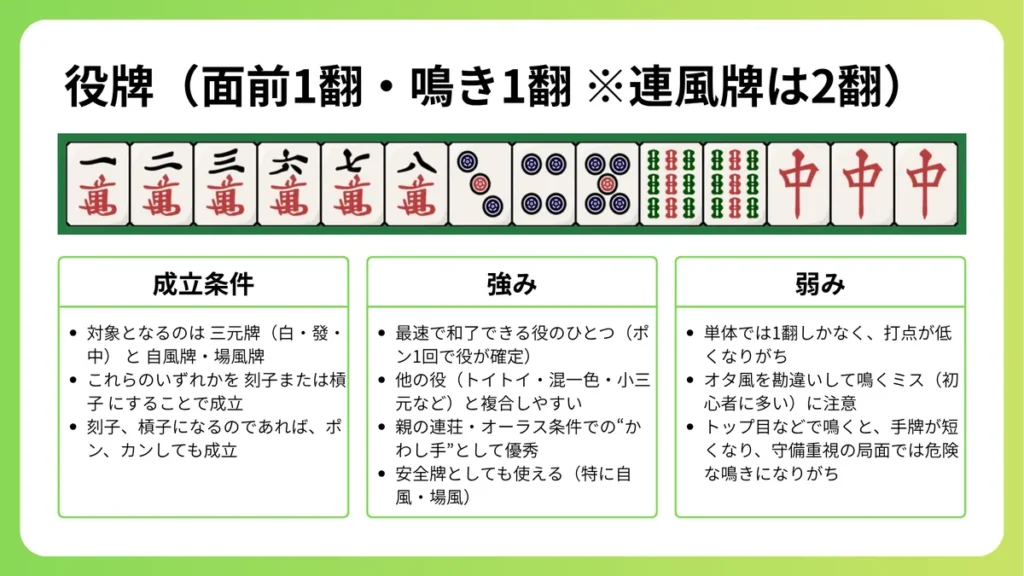

役牌は最もシンプルで覚えやすい1翻役です。しかし、その条件や例外を正確に理解しておくことが、点数計算や鳴き判断でのミス防止につながります。

役牌とは何か:役牌の対象となる牌一覧と成立の条件

役牌とは、三元牌(

)、そして自分の風牌(自風)や場の風牌(場風)のいずれかを刻子(コーツ)または槓子(カンツ)にしたときに成立する役です。

)、そして自分の風牌(自風)や場の風牌(場風)のいずれかを刻子(コーツ)または槓子(カンツ)にしたときに成立する役です。

鳴いても成立する点が特徴で、門前にこだわらずスピード重視の手作りに活かせます。つまり、序盤から仕掛けてテンパイに持ち込むことができ、他家より先にアガリを狙える重要な戦術要素でもあります。

さらに、役牌を重ねることで、守備面でも柔軟な対応ができるシーンが多いです。終盤では安全牌として機能しやすいため、攻守の両面でバランスを取りやすいのが魅力です。特に東場の東や南場の南は、序盤から他家も意識して抱えやすいため、見え方によって場の流れを読む材料にもなります。

また、役牌は1翻役として扱われ、他の役と複合してもその価値は変わりません。たとえばホンイツやトイトイと組み合わせれば打点を一気に高められ、逆に単独であってもスピード重視のかわし手として優秀です。

最も基本的でありながら、麻雀戦術の核となる役の一つとして、初心者から上級者まで幅広く活用されています。

鳴き・ダブ東などの例外と点数計算の基礎

役牌は鳴いても役が成立する1翻役です。そのため、配牌段階から積極的に狙いやすいのが魅力です。特に自風と場風が一致する連風牌は、刻子/槓子で2翻になります(頭は翻なし。頭符は自風・場風で2符、連風の頭は4符)。

連風牌の具体例として、「ダブ東」や「ダブ南」があり、それらは2翻となり、高速で打点を確保できるチャンス手です!加えて、東場や南場では該当する風牌が序盤から切られにくく、他家が抱える傾向が強いため、読みの一助にもなります。

さらに、鳴きによってスピードが上がる分、和了できれば、他家の勝負手を先制で防げるのも利点です。役牌をポンすることで局の主導権を握れるケースが多く、テンパイに早くたどり着ける可能性が高まります。そのため、攻撃的に使うか守備的に温存するかの判断が鍵となります。

点数計算の面では、役牌の刻子は符の加算要素になりますが、暗刻や明刻によって符の増減があり、暗刻なら8符、明刻なら4符が基本です。役牌を頭にすると平和は付かないため、その点も理解しておくと安心です。

また、ダブ東など2翻扱いのケースでは、他役との複合で一気に満貫級まで伸びることもあり、点数計算の観点からも覚えておく価値があります。

オタ風や役牌頭など注意すべきルールのポイント

注意したいのが「オタ風(自分でも場でもない風牌)」です。これを刻子にしても役にはなりません。つまり、東場の南や西など、自分の風とも場の風とも関係のない風牌を刻子にしても翻がつかないのです。初心者が混同しやすいポイントですが、ここを正しく理解しておくことが得点計算の基本です。

また、役牌を対子や頭にしても翻はつかず、平和の条件も満たしにくくなります。たとえば、白を頭にした場合、役としては評価されませんし、平和役の条件「役牌でない頭」を満たさないため平和も成立しません。こうしたルールの細部を押さえることで、不要なミスを防げます。

さらに、役牌は刻子で初めて価値を持つという点を忘れないことが重要です。そのため、序盤では孤立した役牌を持ちすぎないよう、場況を見ながら取捨選択することが大切です。例えば、場に同種の役牌が2枚見えていれば、刻子になりにくいため早めに処理した方が有利な場合もあります。

逆に、1枚も見えていなければ、ポンのチャンスが残っているのでしばらく保持するのも有効です。状況を読む力が、役牌を活かす上で大きな差を生むのです。

麻雀の役牌を活かした実戦判断と戦術のコツ

役牌はスピード重視のかわし手にも、打点を伸ばすための複合にも活用できる万能役です。ここでは、ポンや後付けの判断基準、守備的な運用までを実戦目線で紹介します。

ポン・カンの判断基準と後付け・役牌バック戦術

役牌をポンするタイミングは、手牌構成や局面によって変わります。テンパイが近ければ1鳴きで仕掛けるのも有効です。

1枚目で鳴くか、2枚目を待つかは、捨て牌や相手の手出しを見て判断することが大切です。たとえば、序盤の早い巡目で他家が役牌を切った場合はスピード勝負になることが多く、即ポンが有効に働く場面も少なくありません。

一方で、遠い場合やドラが絡む手では、2鳴き目を待つ選択も重要になります。打点を高められる可能性があるときは、あえて鳴きを控えて門前進行を選ぶことで、リーチや一発裏ドラのチャンスも残せます。

このように、役牌の鳴き判断は単純な「スピード優先」だけでなく、打点と局状のバランスを考えることが欠かせません。

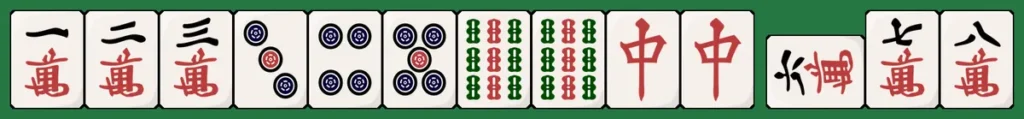

また、役牌バック(他に役がない状態で役牌を待つ形)を使う戦術もあります。

【役牌バックの例】

役牌バックとは、簡単に言うと、鳴きで聴牌して、役牌の片アガリにすることです。これはスピードを重視した戦略で、他に役がないときでも、役牌を利用して強引にアガリを取りに行く手法です。役牌バックはありありルールでないと禁止されるため、ルール確認は必須です。

後付けが許される場合には、役牌バックを利用してスピードを取るのも有効です。特にオーラスやラス回避など条件付きの局面では、役牌バックを上手く使うことで一局を制する展開にもつながります。

かわし手としての使い方と守備を意識した立ち回り

役牌は「かわし手」として非常に有効です。親番連荘を逃したくない時や、オーラスで素点を守りたい場面では、ポンして安くてもアガる価値があります。こうした短期決戦の場面では、スピードを優先して局を流すことが勝ち筋に直結します。

特に親番では、連荘による加点が見込めるため、1翻でも確実にアガる判断が有効です。オーラスやラス回避の場面でも同様に、わずかな点差を守り切るための武器として役牌は大いに機能します。

また、かわし手としての役牌運用には心理的な側面もあります。早鳴きで他家にプレッシャーを与えれば、守備的な打牌を誘発し、自分が有利な展開を作り出すこともできます。場全体の速度を支配する意識を持つことで、役牌の真価が発揮されます。

とはいえ、鳴きすぎると手牌が短くなるため、防御力が落ちる点には注意しましょう。特に字牌は安全牌としての価値も高いため、場に1枚も出ていない役牌を抱えるか切るかは、局面ごとに慎重な判断が求められます。

例えば、序盤で安易に鳴くと手が限定され、後の押し引きが難しくなる場合もあります。逆に、他家のリーチが迫る中で、対子もしくは暗刻の役牌を残しておけば、安全牌として使える局面もあるため、攻守の切り替えを意識することが肝心です。

牌効率と切り順から見る役牌の扱い方

序盤の牌効率を考える際、役牌のトイツは保留しておく価値があります。場に1枚も見えていなければ、鳴きのチャンスが残っているためです。逆に、2枚以上見えている役牌は価値が低下するため、早めに切る判断も良いでしょう。

加えて、序盤では手牌構成を見ながら、役牌を残すことで柔軟な進行を保てます。たとえば、ドラが字牌である場合や、ホンイツ・チャンタ系への手変わりを狙えるときは、役牌を抱えることで多様な展開に繋がります。

また、中盤に差しかかると、場に出た役牌の枚数によって価値が大きく変動します。残り枚数が少ない場合は、リスクを抑えて早めに処理するほうが効率的です。

一方で、他家が役牌を抱えている気配を感じたら、自分もキープし、他家の和了チャンスを潰すという戦術もあります。こうした読み合いが、麻雀の奥深さを際立たせます。

さらに、終盤に向かうにつれて安全牌としての機能も高まるケースがあります。攻守のバランスを意識して、役牌を切る順番を考えることが、上級者との差を生みます。

たとえば、自身が持っている役牌が河に1枚以上見えていれば、オリ時にも安定してしのげるため、攻撃的な判断と守備的な構えの両立が重要になるのです。

麻雀の役牌を軸にした高打点の作り方と応用

役牌は単体では1翻役ですが、複合によって打点を大きく伸ばすことができます。ここでは、トイトイやホンイツ、小三元などへの発展ルートを解説します。

トイトイ・ホンイツ・小三元など複合役の狙い方

役牌は他の刻子系役との相性が抜群です。特にトイトイやホンイツと複合すると、3翻まで一気に伸ばせます。

さらに、三元牌を2種類の刻子+1種類の雀頭がそろえれば小三元、3種類の刻子で大三元という高打点役へと発展します!これらは、門前か鳴きかに関係なく狙える点でも強力で、打点上昇とスピードの両立を可能にします。

また、役牌は複合する際の「打点の核」としても機能します。たとえば、ホンイツとの組み合わせでは染め手の色を活かして、鳴きでも満貫を狙える構成が作れます。

さらに、トイトイとの相性も非常によく、刻子を主体とする形では自然に複合を狙えるため、攻撃的な構成を目指す際に最適です。加えて、鳴きが多い局面でも打点が確保しやすく、スピード負けしにくいのが大きな魅力です。

一方で、複合を狙う際にはバランス感覚も欠かせません。鳴きのバランスが崩れると守備力が落ちるため、状況判断がカギです。特に、序盤の段階で字牌と19牌のバランスを意識することが重要で、不要な字牌を早めに整理しつつ、残すべき牌を見極めることで安定感が増します。

さらに、場を見て、他家が字牌を多く抱えていそうなときは無理に仕掛けず、守備的に構える選択も必要になります。これらの調整を意識することで、役牌を軸にした複合戦略がより実践的で強力なものになります。

ドラや槓との組み合わせで伸ばす打点設計

ドラやカンは役牌の打点を底上げする重要な要素です。例えば、發や中がドラの場合、それをポンするだけで満貫クラスの打点に届きます。

ドラが絡むときは、たった1枚の違いで点数が跳ね上がるため、序盤からドラ牌の動向を注視しておくことが大切です。特にドラが三元牌のときは、他家も強く意識するため、鳴きの速度や捨て牌の流れから状況を読む力が問われます。

さらに、槓によるカンドラや裏ドラは期待値を押し上げる重要な要因です。カンをすれば即座にドラ表示牌が増え、打点の上振れが期待できますが、同時に他家の手にもドラが乗るリスクが伴います。

そのため、リードしているときの無理なカンは控え、逆に追う立場のときにはリスクを取って勝負するなど、状況判断がカギとなります。

また、カンを活かした戦術には心理的効果もあります。カンをすることで他家にプレッシャーを与え、相手の手を乱すきっかけになることもあります。

一方で、開槓によってリーチ者の裏ドラを増やしてしまうリスクもあるため、場況や巡目、他家の手の進行度を冷静に見極めて選択することが重要です。とはいえ、無理なカンは相手にチャンスを与える危険もあります。

攻撃の機会を増やすためには、守備とのバランスを意識し、自分の手がどれだけ安全に進められるかを見極めることが大切です。攻撃と守備の両面を意識した柔軟な判断が、最終的な勝敗を左右します。

Q&A:麻雀の役牌に関するよくある質問

Q1. 役牌は初心者でも狙いやすい役ですか?

A1. はい、役牌は最もシンプルで覚えやすい1翻役のため、初心者にもおすすめです。鳴いても成立するのでテンポよくアガリを目指せます。

Q2. ダブ東やダブ南のときはどうなりますか?

A2. 自風と場風が一致すると2翻扱いになります。スピードも打点も上がるため、積極的に狙う価値があります。

Q3. 役牌を頭にしても役になりますか?

A3. いいえ、役牌は刻子または槓子にして初めて役がつきます。頭だけでは翻がつかないので注意しましょう。

Q4. 鳴きすぎると不利になることはありますか?

A4. はい。鳴きすぎると守備力が低下し、押し引きが難しくなることがあります。場況を見ながらバランスを取りましょう。

Q5. 役牌と複合して狙いやすい役は何ですか?

A5. トイトイ、ホンイツ、小三元などが代表的です。特に字牌中心の手では自然に複合を狙えることが多いです。

麻雀の役牌の総括:基本から応用までを踏まえた安定戦術

役牌は、スピード・安定・打点のすべてを兼ね備えた万能役です。基本的なルールを理解した上で、鳴き判断や複合戦略を身につければ、実戦での対応力が格段に上がります。

つまり、役牌は初心者の基礎固めに最適でありながら、中級者・上級者でも使いこなし次第で勝率を左右する役です。あなたの戦術の中核に、ぜひ役牌を取り入れてみてください!

💡この記事のまとめ

コメント