麻雀卓でリーチが宣言された瞬間、「現物を切るといいよ!」というアドバイスを受けることがよくありますが、麻雀初心者の方にとってはそもそも“現物”という言葉自体がピンと来ないもの。

現物は簡単に言えば“その相手に100%通る安全牌”──しかし実戦ではリーチ相手に切るか、副露相手に温存するか、現物が無くなったらどう回し打つかなど、判断の幅は意外と奥深いんです。

この記事では、まず現物の定義とフリテンルールからスタートし、リーチに対するベタオリ手順、副露者相手の切りどき、そして現物が底を突いた後に頼れるスジ・壁・ワンチャンスの活用法まで網羅的に解説!

さらに「現物 vs. スジ」の確実性の差や、点棒状況を踏まえた押し引きバランスの取り方など、放銃率を劇的に下げるためのヒントも盛り込みました。この記事を読み終えた頃には、現物を探す目がグッと鋭くなり、ピンチでも冷静にベタオリできる守備力が身に付きますよ!

麻雀の守備は、麻雀の初心者が勝ち方やコツを身に着けていく上で重要な要素なので、ぜひ最後までご覧ください!

麻雀の現物とはどんな意味かを初心者にもわかりやすく解説

安全牌としての「現物」の考え方とは

麻雀における「現物」とは、相手がすでに自分の捨て牌として河(カワ)に出している牌とまったく同じ牌を指します。

その相手に対しては、その牌でロンされることが理論上不可能であるため、完全安全な牌(いわゆる「安牌」)として扱われます。

特にリーチがかかっている場面では、その相手が直前に捨てた現物を把握することが、放銃を避ける最も確実な防御手段となります。たとえば、対面がリーチ後に「 」を切っている場合、自分が持っている「

」を切っている場合、自分が持っている「 」は対面に対して100%安全ということになります。

」は対面に対して100%安全ということになります。

これは、麻雀の守備において非常に重要な情報源です。また、現物はただの安全牌というだけでなく、相手のテンパイ・不テンパイの判断材料や、他家との押し引きバランスを取る指標にもなります。

さらに、初心者の方がまず覚えるべき守備の基礎技術としても非常に有用で、現物を意識するだけで放銃率が大きく下がるというデータもあるほどです。リスクを避けて勝ちを拾うためには、この「現物」の考え方がまさに“守りの要”であり、手堅い麻雀の第一歩とも言えるでしょう!

麻雀のルールを漫画で分かりやすく書かれているので、”麻雀のルールをすぐにわかりやすく覚えたい”という方は購入をおすすめします!Amazonで購入すると、安く手に入るためおすすめです!

フリテンルールと現物の安全性の関係

麻雀における「現物」が安全とされる背景には、振り聴(フリテン)というルールがあります。フリテンとは、テンパイ状態のプレイヤーが、待ち牌のいずれかを過去に自分で捨てていた場合、その局ではロンアガリできなくなる状態を指します。

ここで注意が必要なのは、「その牌だけでなく、他の待ち牌でも一切アガれなくなる」ということ。つまり、たとえばリャンメン待ちのうちの片方だけを以前に捨てていた場合でも、もう片方でロンすることはできません。

このルールにより、フリテンではない限り、相手の河にすでにある牌(=現物)は、その相手がテンパイしていても絶対にアガリ牌とならないから安全と判断できます。そのため、現物は安全牌とされ、守備判断の大前提になる存在です。

このような背景から、現物を切るという行動は戦略的かつ理にかなった守備の一手なのです。麻雀においては攻めと同じくらい守りも重要であり、その基礎を支えるのがこの「現物の概念」といえるでしょう。

少し話は逸れるかもしれませんが、フリテンの回避方法や活用術の詳細を把握することが麻雀戦術の幅を広げることに繋がるので、フリテン=NGという意識は持たないようにすることをおすすめします。

「現物を切る」と言われたときの正しい理解と、他家への注意

アドバイス等で「現物を切れ」と言われたら、それは「その人の河にすでにある牌を選んで捨てよう」という意味であり、守備を意識したアドバイスです。現物とは、すでに相手が自ら捨てた牌のことなので、理論的にはその牌でその相手にロンされる心配がありません。

ただし気をつけたいのは、その安全性が“その相手限定”である点。他のプレイヤーに対しては全く通用しない場合もあるため、全体の状況を把握したうえでの判断が求められます。

特に、局面が終盤に近づいている場合や、他家がテンパイしていそうな雰囲気がある場合には、1人の現物ばかりに頼っていては危険です。

たとえば対面の現物を切って安全を確保したつもりでも、左家に放銃してしまうようでは本末転倒。また、現物が複数枚手元にないようなケースでは、安全度の高い順に切る必要があります。

その際に参考になるのが、残りのツモ回数(局の進行度)や点棒状況です。リードしているなら守備寄りに、逆に追い込まれているなら少し攻め気味にと、同じ現物でも選択肢は変わります。場面ごとの柔軟な判断が、放銃率を抑えながらも勝機を逃さない麻雀につながるのです!

麻雀の現物とは何かを踏まえた守備での使い方

リーチ相手に通る現物の活用テクニック

リーチがかかったら、まず最初にチェックすべきは、その相手が捨てた牌、つまり「現物」です。リーチ後に相手が捨てた牌は、100%通る安全牌として確定しているため、その中から牌を選んで切れば、放銃のリスクを最小限に抑えることができます。これは守備の中でも最も確実な対策のひとつです。

特に、自分の手牌がまだテンパイに遠いときや、局の進行が終盤に差し掛かっているときは、無理に押すよりも現物を切って回るのが最適解になるケースが多いです。押してリスクを負っても報われにくい場面では、現物を使ってしっかりとベタオリを選択することが、長期的な勝率アップにつながります。

また、形テンを狙って粘る場合にも、現物は非常に有効です。形テンとは、テンパイの形にこだわらず、とにかくテンパイ宣言をして流局時のノーテン罰符を避ける打ち筋のこと。こうした場面では、現物を使って安全を確保しつつ、テンパイに近づける形をキープすることが重要です。

さらに、現物は複数あればあるほど選択の幅が広がり、押し引きの判断も柔軟に行えます。

捨て牌読みを体系化し、実戦向けの捨て牌読みスキル向上の名著ですので、”捨て牌読みをうまくなりたい”という方購入をおすすめします!Amazonで購入すると、安く手に入るためおすすめです!

副露者に対して現物を切るタイミングとは

副露者に対しては 「現物=安全牌」 であること自体は変わりません。ただ、相手がテンパイかどうか判然としないため――こちらがまだテンパイしていない場面で 無条件にベタオリするのは損 になることもしばしばあります。重要なのは「いつ現物を切るか」というタイミングの見極めです。

- 自分がイーシャンテン以内かどうか

イーシャンテンなら手牌価値と巡目次第で押しも検討。現物は最後の逃げ道として温存します。 - 副露が早巡か終盤か

早巡の副露はまだ手牌構成が定まらず、攻め返しが間に合うことが多いので現物を後回し。終盤は放銃リスクが一気に跳ね上がるため、現物処理で被弾を避けるのが得策。 - 副露者の仕掛けの質を見る

ドラ含みの高打点の鳴きや三副露でテンパイ濃厚などにおいては、安全を確保した方がよいため、現物投入の優先度が変わります。 - 自分と副露者の点棒状況

リードしているなら守備優先。ビハインドならある程度押して形テンも狙い、オリすぎて逆転機会を失わないようバランスを取ります。

要するに、副露者への現物切りタイミンググは「安全確保と和了期待の天秤」です。テンパイ目が薄くなる終盤や、自身がトップ目で逃げ切りたいときは早めに現物を放つ。

一方、序盤〜中盤でまだ打点チャンスが残るなら、現物を温存して攻める余地を探しましょう。現物は安全を担保する“最後のシートベルト”ですが、早々に締めてしまえば走るチャンスを逃す――その感覚を持つことが勝率アップのカギです。

現物がないときに取るべき守備の選択肢とは

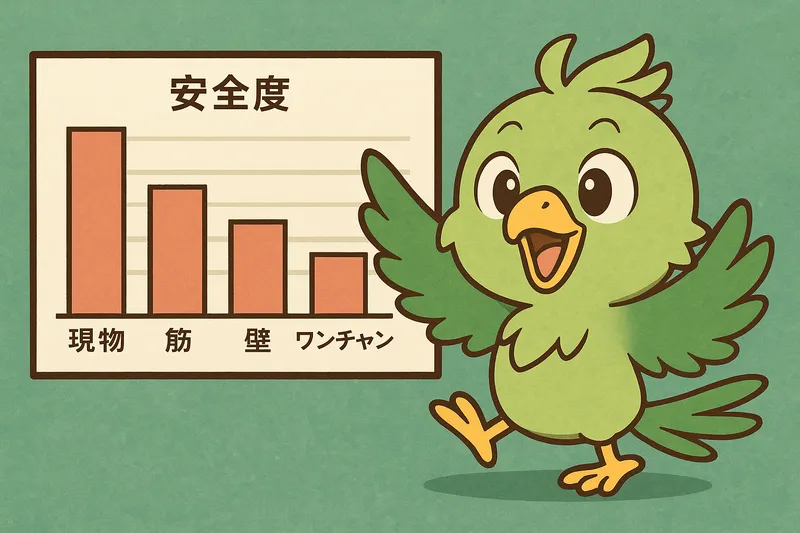

「全部危なそう……」と切羽詰まった局面で心強い保険になるのが スジ・壁・ワンチャンス といった守備テクニックです。これらは絶対安全ではありませんが、現物が底を突いた瞬間に頼れる“セカンドライン”として機能し、放銃率をぐっと抑えてくれます。

河読みとして、 スジ・壁・ワンチャンスといった守備戦術をまとめた記事がありますので、ぜひ読んでみてください!

また、捨て牌読みのスキルを向上させるためのアプリ・クイズ等も存在するため、そういったものを活かして、守備力を高めることができます!

麻雀の現物とは何かを理解したうえで他の守備判断と比較しよう

現物とスジの違いと読み筋のリスク

現物とスジの違いは、ひと言でいえば「確実性」にあります。現物は相手がすでに捨てているという“事実”に裏づけされた完全な安全牌ですが、スジはあくまでも「この形なら当たりにくいだろう」と推測する理論上の安全牌にすぎません。

たとえば対面の河に が見えている場合、

が見えている場合、

はリャンメン待ちでは当たりにくいとされています。しかし、相手がカンチャンやシャンポン、場合によっては単騎待ちをしていれば、4索を基点にしたスジ読みは簡単に崩壊します。

はリャンメン待ちでは当たりにくいとされています。しかし、相手がカンチャンやシャンポン、場合によっては単騎待ちをしていれば、4索を基点にしたスジ読みは簡単に崩壊します。

結局のところ、現物は「絶対安全の盾」、スジは「統計的に安全度が高い防具」くらいの差があります。押し引き判断の場面で両者を混同しないこと、そしてその場の局面・点数状況に応じて両者を切り替えることが、放銃率を劇的に下げるカギとなるのです。

壁・ワンチャンスと現物の安全度を比べてみる

壁やワンチャンスは、現物が底を突いたときに頼りになる “セーフティネット” です。壁とは、同じ牌がほぼ場に出切っていることで、その両側やまたぎの牌が形に組み込みづらくなる現象を指します。

たとえば が3枚以上見えていれば、

が3枚以上見えていれば、

と

と

を使ったリャンメンは成立しないため、それらのスジの安全度が一段跳ね上がるわけです。

を使ったリャンメンは成立しないため、それらのスジの安全度が一段跳ね上がるわけです。

一方ワンチャンスは、同種牌が場に3枚出て残り1枚だけという状況を利用し、「その残り1枚をリャンメンで待つのは低確率だろう」という統計的推測で周辺牌を押しやすくする考え方です。典型例として、 が3枚見えていれば

が3枚見えていれば

は比較的通りやすくなります。

は比較的通りやすくなります。

もちろん、どちらの読みも“推測”ベースで現物ほどの絶対性はありません。しかし 壁、ワンチャンスを活用すれば、終盤で現物がなくても放銃リスクを大幅に圧縮できます。守備の幅がグッと広がり、オリ回しに粘りが出るので、ぜひ使いこなしてみてください!

(総括)麻雀の現物とは何かを総括して守備力を高めよう

▼この記事のポイントまとめ

のリャンメンが不成立となり、それらは比較的安全となります。

のリャンメンが不成立となり、それらは比較的安全となります。

コメント