麻雀の役のチャンタ(混全帯么九)は、麻雀の中でも特徴的で覚えておくべき役のひとつです。

1・9・字牌を使うため独特な牌姿になりやすく、初心者から上級者まで幅広く役立ちます。

本記事ではまずチャンタの定義や成立条件、点数計算や鳴きによる食い下がりの扱いを丁寧に解説します。

さらに純チャンや混老頭(ホンロウトウ)といった似た役との違いを明確にし、それぞれの特徴を比較することで混同を防ぎます。

続いて、複合しやすい役や典型的な牌姿、不成立例を通じて実戦での活用法を具体的に紹介します。

悪配牌からの活路やオーラスの逆転狙い、守備を意識した立ち回りなど、局面に応じた仕掛け基準も整理します。

さらに、赤ドラ環境での評価や待ちの特徴、愚形や片アガリに陥りやすい注意点も含め、現代麻雀におけるチャンタの位置づけを多角的に説明します。

最後に総括として、チャンタをどう実戦で活かすかをまとめ、役理解を深めながら勝率向上につなげるための指針をお伝えします。

💡この記事で理解できるポイント

- チャンタの定義や成立条件、純チャンや混老頭(ホンロウトウ)との違いを整理できる

- 点数計算や門前・鳴きによる翻数の扱いを理解できる

- 実戦での狙い所や仕掛け基準、複合役の活かし方を学べる

- 赤ドラ環境での評価や待ちの特徴など注意点を押さえられる

麻雀の役のチャンタの基本と特徴

チャンタの基本的な定義や点数の扱い、そして似た役との違いを整理して理解しましょう。麻雀の基礎知識を押さえることで、実戦での判断がスムーズになりますよ。

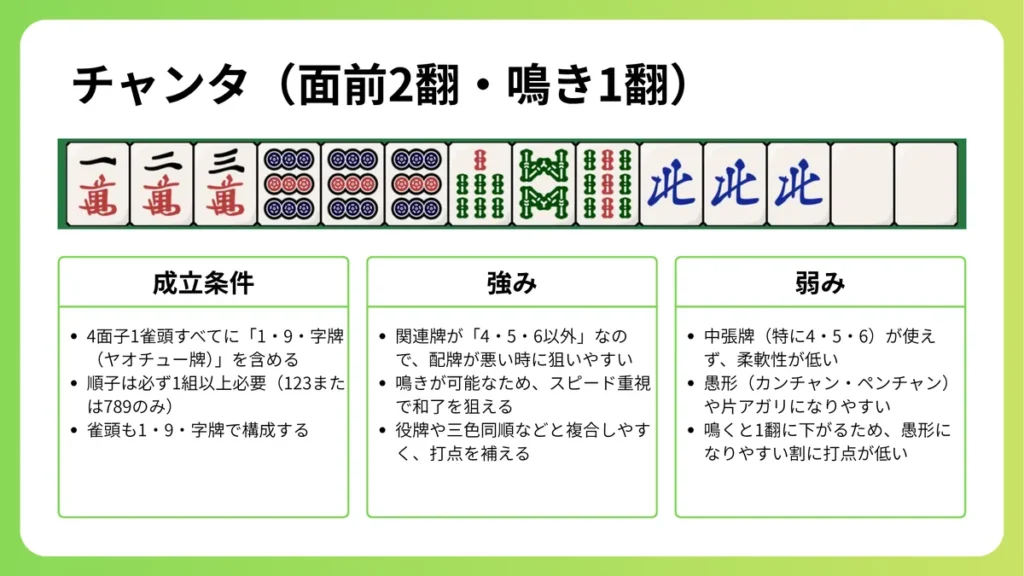

チャンタの定義と成立条件

【チャンタの例】

チャンタは、すべての面子と雀頭に1・9・字牌を必ず絡め、さらに順子を最低1組含めたときに成立する役です。例えば「123」や「789」といった順子、そして1・9・字牌の刻子を組み合わせ、頭も1・9・字牌で用意するのが基本形になります。

【混老頭の例】

このとき、上記のように刻子だけで構成してしまうと混老頭という別役になってしまうため、必ずどこかに順子を取り入れる必要があります。

【純全帯么九の例】

逆に上記のように字牌を一切使わずに1・9のみで順子と刻子で揃えると純全帯么九となり、ここも混同しやすいポイントです。

【清老頭の例】

また、上記のように1・9のみで構成されると清老頭(チンロウトウ)という役満です。

実戦では片アガリになりやすいので、どのブロックで順子を作るかを早めに設計することが大切ですね。さらに、両面待ちに見える形でも片側でしか成立しないケースがあるため、待ちの形を意識しておくと安心です。

チャンタを狙うときは、成立条件や点数だけでなく、複合役やドラとの絡みも常に視野に入れると戦術の幅が広がります。結果としてチャンタは守備的な保険にもなりますし、満貫以上を狙える布石にもなり得ます。

こうした理解を持っておけば、実戦でも柔軟に扱える役として活用できるでしょう。

💡チャンタに関するポイント

- 4面子1雀頭のすべてに1・9・字牌を含める(頭も1・9・字牌)。

- 面子のうち最低1組は順子とする(刻子だけの構成は不可)。

- 使用できる順子は「123」と「789」に限る(中張の順子は不可)。

- 門前でも鳴きでも成立するが、鳴くと2翻→1翻に食い下がる。

※チャンタ以外の役について知りたい方は「麻雀役の一覧」記事をご覧ください。

麻雀で勝てるようになりたい方は、役と同じくらい大事な要素があるため、「麻雀初心者の勝つコツ」も併せてご覧ください。

点数と鳴きの扱い(門前2翻/鳴き1翻)

チャンタは門前であれば2翻が付与されますが、鳴いた場合には1翻に食い下がってしまいます。

リーチと組み合わせれば満貫以上の可能性もあり、攻撃的に使うことができます。

さらにリーチ棒や裏ドラの要素も絡めば、想定以上の高打点に跳ね上がることもあるため、門前での価値は非常に大きいと言えます。

一方で仕掛けても役が成立するため、局面によってはスピード重視で鳴きに走るのも有効です。序盤で有効牌が多く出ている場合や、相手の先制リーチをかわしたいときには鳴いてアガリに行く判断も必要になります。

特に役牌やドラと絡めば、鳴きチャンタでも十分な打点を確保できるケースがあります。例えば「役牌+チャンタ+ドラドラ(雀頭)」等の組み合わせであれば、鳴きでも満貫に届きます

また、守備面でも字牌や端牌を多く抱えることになるので、安全牌を確保しながら進行できるのも強みです。このようにチャンタは打点とスピードのバランスを取りながら柔軟に選択できる役であり、点数計算や局の状況を踏まえて狙うことが大切です。

局面ごとに門前で粘るか、仕掛けで速度を取るかを見極める力が勝敗を分けるでしょう。

チャンタの点数・鳴きに関連した記事がありますため、気になる方はぜひご覧ください。

純チャンや混老頭(ホンロウトウ)との違い

純チャンは順子もすべて1・9で構成しなければならず、チャンタより難易度が高い分、門前3翻・鳴き2翻になります。字牌を一切含まないため、端牌だけで揃える必要があり、配牌の段階からは狙いにくい役といえるでしょう。

そのため成立する場面は限られていますが、完成すれば大きな打点につながりやすく、満貫や跳満を狙える可能性も高いです。また純チャンは順子系の役と複合しやすいため、リーチや三色同順と絡めば強烈な武器になります。

一方で混老頭は上記のようにすべてが1・9と字牌で構成され、順子を一切含まないのが特徴です。こちらは刻子や槓子のみで手を作る必要があるため、牌姿が独特になりやすく、清老頭に近いような重厚感を持つ形になります。

鳴いても翻数が下がらないという利点もあり、攻撃的かつ実戦的な使い方ができるのも特徴です。

純チャンは高打点を狙えるが成立率が低く、混老頭は牌姿が限定される代わりに安定した翻数を得やすい。これらの違いを理解しておくことで、場面ごとにどの役を選択するかを冷静に判断できるようになります。

チャンタと混老頭は両立するのか?違いのポイントは?などを整理した記事がありますため、理解を深めるためにぜひご覧ください。

麻雀の役のチャンタの実戦での活用法

チャンタは複合役や狙い所を意識することで価値が大きく変わります。代表的な組み合わせや牌姿、仕掛け基準を確認しておきましょう。

複合しやすい役との組み合わせと打点例

チャンタは役牌や三色との相性が良く、同時成立によって大幅に打点を伸ばしやすい役です。例えば役牌がトイツや暗刻になっていれば簡単に1翻を加えることができ、鳴きチャンタでも十分な火力を確保になる可能性があります。

さらに字牌を多く抱えた配牌では、混一色と絡めることで満貫以上を現実的に狙えるため、配牌段階から意識しておくと得になります。役牌が重なれば仕掛けやすくスピード感も出るため、局面ごとの対応力が増すのも強みですね。

また三色同順や一盃口(面前限定)とも複合できるため、123や789の順子をうまく揃えられれば一気に跳満圏内まで到達する可能性もあります。特に三色は完成すれば見栄えもよく、リーチやドラとの相性も良いため、相手にプレッシャーを与える存在感を発揮します。

リーチ棒や裏ドラの上乗せがあれば、爆発的に点数が跳ね上がることもあり、単なる面前2翻役(鳴き1翻役)に留まらない魅力を秘めています。

さらに、複合役を常に見据えることで途中でチャンタから別の役へ移行できる柔軟性も大きな利点です。例えば途中で混一色を優先したり、逆に三色のみに方向転換するなど、手牌の進行に応じて柔軟に構想を切り替えることができます。

こうした可変性があるため、チャンタは戦術の幅を広げ、配牌やツモ次第で臨機応変に方向性を選べる強みを持っているのです。

典型的な牌姿・成立例と不成立例

例えば123の順子や789の順子、または字牌の刻子を含めた構成が基本形になります。そこに雀頭も1・9・字牌を用意することで完成形が見えてきますが、注意すべきは待ちの形です。

例えば両面待ちで をツモするとチャンタが外れてしまうケースもあり、思わぬところで成立条件を満たさなくなることがあります。こうした場面では片アガリにしかならない場合も多く、特にリーチ後に気づくと手遅れになりかねません。

をツモするとチャンタが外れてしまうケースもあり、思わぬところで成立条件を満たさなくなることがあります。こうした場面では片アガリにしかならない場合も多く、特にリーチ後に気づくと手遅れになりかねません。

さらにチャンタは端牌を絡めるため、受け入れが限定されて愚形になりやすいのも特徴です。特に端牌絡みの形は残り枚数が少なくなるため、山読みを駆使して期待値を把握する力が必要です。

そのため典型的な不成立パターンや片アガリ例を事前に理解しておけば、実戦での迷いを減らすことができます。例えば「

待ちで

待ちで をツモってもチャンタが崩れる」など、具体的なパターンを頭に入れておくことが重要です。

をツモってもチャンタが崩れる」など、具体的なパターンを頭に入れておくことが重要です。

最終的には「チャンタに固執するか、別の役に切り替えるか」を冷静に判断できる柔軟さが勝敗を大きく左右するでしょう。

狙い所と仕掛け基準(悪配牌・オーラス・守備重視)

チャンタは配牌が悪いときの逃げ道として非常に有効です。手牌がまとまりにくい場面でも1・9や字牌を多く使うことで役が形になりやすいため、初心者にとっても安心できる選択肢になります。

端牌や字牌を捨てずに抱えておけば守備力を確保しながら進行できるため、放銃リスクを下げつつ和了を目指せるのも利点です。さらに、序盤から余剰牌を安全牌として抱えつつ進めることで終盤の押し引き判断がしやすくなるというメリットもあります。

特にオーラスで和了トップが必要なときや守備的に打ちたいときに狙うと効果的です。状況によっては打点を求めるよりも和了優先で局を終わらせるほうが価値が高く、そうした場面でチャンタは実用的な武器となります。

点数状況が厳しいときにチャンタを絡めて和了できれば逆転の糸口にもなり得ますね。ただし仕掛けは2鳴き程度に留めておくのが現実的な目安になります。鳴きすぎると受け入れが狭くなり、結果として和了が遠のくことが多いからです。

局面によってはスピード優先で早鳴きする価値もありますが、基本的には打点と速度のバランスを見極めることが大切です。無理に鳴きすぎると和了が難しくなり、逆に相手に押し切られてしまう可能性もあるので注意しましょう。

加えて、鳴いたときに守備力が下がりやすい点も忘れてはいけません。攻撃と防御の両立を意識しながら、状況に応じてチャンタを柔軟に扱えるようになることが理想です。

麻雀の役のチャンタの注意点と総括

最後に、赤ドラ環境での評価や待ちの特徴、勘違いしやすい落とし穴を整理します。チャンタの扱いに慣れておけば、実戦でも安定して使えるようになりますよ。

赤ドラ環境での評価と打点不足の補い方

チャンタは構造上、赤5(ドラ)を活かせないため、打点不足になりやすいです。2翻役といっても鳴けば1翻に落ちるため、単独では満足できる得点に届きにくいでしょう。

門前であってもリーチや裏ドラが絡まなければ満足な点数に届かず、実戦では決め手に欠けることもあります。

そのため役牌や混一色、三色と組み合わせて打点を補強することが非常に重要であり、ドラとの絡みを意識することも欠かせません。例えば役牌を重ねれば鳴きチャンタでも満貫を狙えるケースがあり、配牌やツモ次第では思った以上に力強い形に仕上がります。

また混一色と併用すれば一気に跳満や倍満圏内まで跳ねる可能性もあり、場況を見ながら狙う価値は十分にあるでしょう。

さらに赤ありルールではチャンタを過度に狙うと赤ドラを活かせず効率が落ちるため、無理に固執しないことが肝心です。チャンタを基盤にしつつも、途中で赤ドラを取り込める手牌にシフトする柔軟さを持つと勝率が上がります。

つまり、狙いすぎない意識を持ちつつ他の役や打点要素との複合を常に視野に入れておくことが、現代麻雀におけるチャンタの正しい活用法なのです。

待ちの特徴と受け入れ範囲の注意点

上記のようにチャンタは愚形が多く、片アガリになりやすい特徴があります。特に両面待ちに見えても実際は一方でしか成立しない形があり、注意を怠るとリーチ後に役が消えてしまう危険もあるのです。

さらに待ちを限定しすぎると相手のリーチに押し負けやすく、テンパイ速度も遅れがちになるため注意が必要です。

しかし端牌や字牌を絡めることで他家から出やすい待ちを作れる場合もあり、狙い方次第では和了率を高められます。特に安全牌になりやすい字牌を利用できれば、攻撃と守備を両立させる進行も可能です。

さらに待ちの選択肢を意識して牌効率を工夫すれば、愚形のリスクを最小限に抑えることもできますし、リーチ判断においても自信を持てます。加えて場況を読み、捨て牌や山読みから有効牌の残り枚数を把握すれば、勝率の高い選択ができるようになります。

したがってチャンタを狙う際は、待ちの形を常に意識して無理のない進行を心がけることが大切です。局面に応じて他役や別ルートに切り替える柔軟さを持つと効果的であり、安定感と爆発力を兼ね備えた実戦的な打ち方が可能になりますよ。

(Q&A)チャンタに関するよくある質問

Q1. チャンタは初心者でも狙いやすい役ですか?

A1. 1・9や字牌を多く含むため配牌次第で狙いやすいですが、待ちが限定されやすいので注意が必要です。

Q2. チャンタはどんな役と複合させると強いですか?

A2. 役牌や三色、混一色と相性が良く、それらと絡めると高打点が期待できます。

Q3. 赤ありルールではチャンタを狙うべきですか?

A3. 赤ドラが使えないため単独では打点不足になりがちです。手牌次第ですが、複合役を意識しつつ柔軟に対応するのが理想です。

Q4. チャンタは門前と鳴きでどちらが有利ですか?

A4. 門前なら2翻でリーチも可能なので打点が伸びやすいですが、鳴きは1翻に落ちる分スピード重視で有効です。

Q5. チャンタを狙うときの典型的な形は?

A5. 123や789の順子、字牌の刻子を含めた構成が基本で、雀頭も1・9・字牌で作る必要があります。

Q6. チャンタと純チャンの違いは何ですか?

A6. チャンタは字牌も使う必要があるのに対し、純チャンは字牌を使わず端牌だけで構成します。

Q7. チャンタは守備的に有効ですか?

A7. 字牌や端牌を多く抱えるため安全牌を持ちやすく、守備力を確保しながら進行できるのが利点です。

Q8. チャンタはどの局面で狙うと効果的ですか?

A8. オーラスでの和了トップ狙いや悪配牌時の逃げ道、守備的に打ちたい局面で有効です。

Q9. チャンタで片アガリになるケースは?

A9.

両面待ちに見えても一方でしか成立しない形があり、ツモ牌次第でチャンタが外れることがあります。

Q10. チャンタは現代麻雀でどのように評価されていますか?

A10. 赤ドラ環境では単独で狙う価値は低めですが、複合役や局面判断次第で十分に武器になると評価されています。

総括:麻雀の役のチャンタを実戦でどう活かすか

チャンタは門前では2翻、鳴きでも成立する柔軟な役です。ただし打点不足や愚形に注意し、複合役や局面を意識して選択することが肝心です。

正しく理解すれば実戦で頼れる武器になりますよ!

💡この記事のまとめ

コメント