麻雀の役で最も登場頻度が高く、初心者から上級者まで愛用される役が「タンヤオ(断么九)」です。この記事では、タンヤオの基本定義や成立条件、喰いタンのルール、鳴きの可否と翻数の違い、そして実戦での狙い方・スルー判断・守備面の注意点まで、段階的に理解できるように丁寧に解説します。

また、他の役との複合関係や打点上昇の仕組み、出現率や戦術的価値についても触れ、初心者が基礎を固めるだけでなく、中級者・上級者が安定感を高めるための応用法も紹介します。さらに、ネット文化で話題の「タンヤオAA」についても掘り下げ、麻雀のユーモアと文化的広がりに触れていきます。

この記事を読むことで、タンヤオの構造やルールを深く理解し、スピード・打点・守備の三要素をバランスよく活かす戦術を身につけられるでしょう。

💡この記事で理解できるポイント

- タンヤオ(断么九)の定義や成立条件を正しく理解できる

- 喰いタンのルールや鳴き判断の基準を学べる

- 他の役との複合・非複合の関係と実戦的な使い分けが分かる

- タンヤオAAなど、ネット文化での広がりやユーモアを知ることができる

麻雀のタンヤオ(断么九)とは?成立条件と基本ルールを理解する

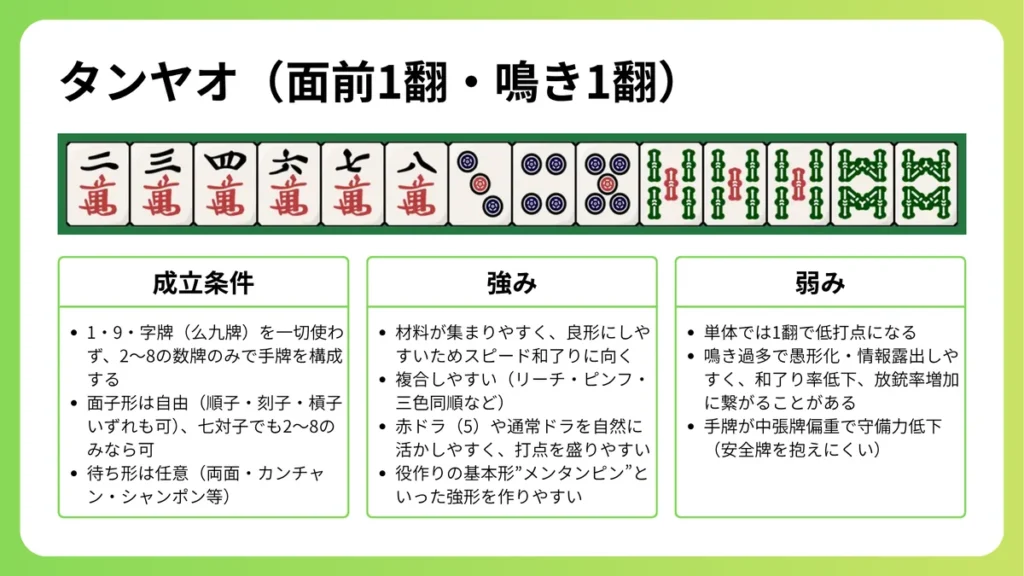

タンヤオは、麻雀の中でも最も基礎的で汎用性の高い1翻役です。ここでは、タンヤオの定義や成立条件、そして喰いタンのルールを確認していきましょう。

タンヤオ(断么九)の定義と成立条件(2〜8のみ使用)

タンヤオとは、「2〜8の数牌だけ」で手牌を構成することで成立する役で、正式名称は「断么九(タンヤオチュー)」といいます。1・9や字牌といった“端や字の牌”を一切使わないことが特徴で、数字の真ん中部分だけで作る、シンプルかつスピーディな構成です。

この役は一見地味に見えますが、スピード重視の戦術で非常に有効であり、実戦では最も多く目にする基本役の一つです。順子・刻子・七対子などどんな形でも構成可能で、1枚でも1・9・字牌を含むと成立しません。

そのため、配牌時点で中張牌(2〜8)が多いと自然に狙いやすく、ドラとの複合やリーチとの相性も良好です。さらに、タンヤオは「攻守のバランスを取る」点でも優秀です。配牌で2〜8が多いときはスピードと守備を柔軟に構えることができる好手牌と言えるでしょう。

※タンヤオ以外の役について知りたい方は「麻雀役の一覧」記事をご覧ください。

翻数・鳴きの扱い・喰いタン可否(アリアリ/ナシナシの違い)

タンヤオの翻数は常に1翻で、タンヤオは鳴いても食い下がりはありません。つまり、チーやポンをしても1翻のまま成立し、スピード重視の仕掛けとして非常に使いやすい役です。門前でも副露でも価値が変わらないため、手牌の進行速度に応じて柔軟に方針を切り替えられる点が大きな魅力です。

ただし、ローカルルールによっては「喰いタンなし(ナシナシ)」の卓も存在し、その場合は鳴いた瞬間にタンヤオが不成立となります。特に古いフリー雀荘や一部の競技ルールではこの設定が採用されているため注意が必要です。

代表的なオンライン麻雀では、雀魂・MJ・天鳳などはいずれも「喰いタンあり(アリアリ)」で、現在の主流といえるでしょう。また、喰いタンありの環境ではスピード勝負になりやすいため、他家の仕掛けを読む力も問われます。

例えば相手が中張牌ばかりをチーしている場合、喰いタンの可能性が高いと読めるでしょう。ルールと場況の両方を理解したうえで戦うことが、タンヤオを最大限に活かすコツです。プレイする前に必ずルールを確認し、自分がどの環境で打っているのかを把握しておくのが大切ですよ。

タンヤオの鳴きに関するルール・戦術ついての詳細を知りたい方は、「タンヤオの鳴き」をテーマにした記事があるので、ご覧ください。

成立例・不成立例と注意すべき形(片アガリ・フリテンなど)

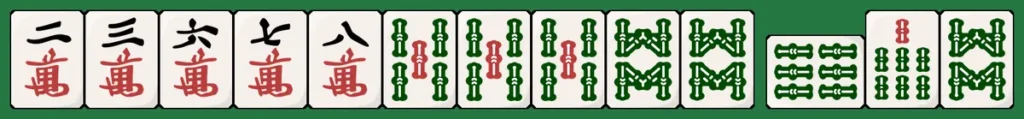

【タンヤオの成立例】

成立する例としては、上記のようなといった中張牌だけの形です。これらのようにすべてが2〜8の範囲内で構成されている場合、タンヤオの典型型といえます。逆に、1や9、そして字牌を1枚でも含むとその瞬間に不成立となり、役が消えてしまいます。

そのため、どのブロックでも端や字が混ざらないように、形の整え方には常に注意を払う必要があります。また、片アガリ(1枚待ちで安目が役なし)やフリテンにも特に気をつけましょう。

【タンヤオの片アガリの例】

たとえば、タンヤオ狙いで不用意に を引いて、役が付かないため、

を引いて、役が付かないため、 を切ってしまうと、フリテンになってしまいます。フリテンは誤ロンに繋がり、錯和(ちょんぼ)にもなるケースもあり、気を付けましょう。

を切ってしまうと、フリテンになってしまいます。フリテンは誤ロンに繋がり、錯和(ちょんぼ)にもなるケースもあり、気を付けましょう。

つまり、タンヤオを狙うときは「最終形まで中張牌だけで完結できるか」「待ち牌に1・9・字が紛れ込むリスクはないか」を常に意識しておくことが肝心です。手作りの段階から構成全体を見渡し、テンパイ形が完全な中張牌構成になるように進めることで、効率的にタンヤオ和了を目指せます!

麻雀のタンヤオ(断么九)を実戦で使いこなす戦術と複合の考え方

タンヤオは単体でも有効ですが、他の役と複合させることで真価を発揮します。ここでは、複合しやすい役や鳴き判断の基準、注意点を解説します。

相性の良い複合役と複合しない役(リーチ・ピンフ・チャンタなど)

タンヤオは多くの役と複合可能です。特に相性が良いのは、リーチ・ピンフ・一盃口・三色同順・清一色などです。

複合しやすい役

- リーチ:門前でリーチをかけて打点を上げる定番の組み合わせ。

- ピンフ:中張牌中心の両面待ちが多く、自然に複合しやすい。

- 一盃口:同じ順子が2組ある形で、門前限定ながら安定感がある。

- 三色同順:三種のスーツで同じ順子を作る役。鳴きも可能でバランスが良い。

- 対々和:すべて刻子で構成される役。数牌中心ならタンヤオと複合できる。

複合しない役

たとえば、メンタンピンの3翻以上の構成となり、打点も十分に狙えます。逆に、チャンタやジュンチャンなど、1・9・字牌を含む役とは複合できません。この区別を意識することで、打点アップの狙いどころが明確になりますよ。

鳴き判断とスルー基準(ドラ・親番・オーラス条件など)

タンヤオの鳴きはスピード重視の仕掛けに最適です。ドラが2枚以上ある場合や、親番での連荘を狙う場面、またはオーラスでアガリ条件を満たす必要がある局面では、積極的に鳴く判断が有効になります。

特にドラ絡みのタンヤオは、打点とスピードを両立できるため、競り合い局面で強力な武器となります。ただし、序盤からむやみに鳴いてしまうと手牌が崩れ、形が悪くなって受け入れが減るだけでなく、守備力も低下してしまいます。

そのため、鳴きのタイミングは慎重に見極めることが大切です。両面×両面の一向聴になった段階をひとつの目安として、攻めに転じる判断を下すのが理想的です。また、相手の仕掛けや巡目、ドラの所在なども考慮し、鳴きの価値があるかを冷静に見極めましょう。

つまり、「良形を残してスピードアップすること」が喰いタン活用の最大のコツです。愚形を鳴いて良形を残す意識を持つことで、スピードと安全性を両立でき、実戦での安定感が一段と高まります!

また、鳴き判断や守備力向上に役立つ本としては下記がありますので、ぜひご覧ください。また、他に多くのおすすめの麻雀本があるため、麻雀でもっと強くなりたい方はそちらも是非ご覧ください!

麻雀勝ち組の鳴きテクニック

副露判断を体系的に鍛えたい中級者以上に最適な一冊です。各章は実戦図→解説→練習問題の流れで構成され、鳴くべきか否かの基準を場況・点棒状況・手組の速度など複数の観点から多角的に示してくれます。

具体的には、リーチを受けた際に速度を優先すべきか安全度を重視すべきか、トップ目とラス目では同じ鳴きでも意味合いが変わるなど、局面ごとの具体的な思考法を学べるのが大きな魅力です。

また、強引クイタンや役なしポン、海底回しチーといった実戦テクニックも扱い、攻撃力が増す場面と守備が薄くなる場面を比較しながら、状況判断を一層磨ける構成になっています。

さらに押し引きとの兼ね合いを意識しながら副露精度を高められるため、「不用意な副露が減った」「アガリに繋がる鳴きだけ選べるようになった」「勝負所での判断に迷わなくなった」といった声も多く寄せられる実用度の高い一冊です。

Amazonや楽天で購入するとポイント還元などもあり、安く手に入るためおすすめです!

kindle unlimitedを登録すると、非常にお得に色んな麻雀本を読めるので、かなりおすすめです!

➡️Kindle Unlimitedで麻雀本を読む!

麻雀技術 守備の教科書 振り込まない打ち方

守備に対する苦手意識を払拭したい人に最適です。打ち筋が正反対のスタイルから共通項を導き出しているため、どんな打ち手にも役立つ内容に仕上がっています。

さらに実戦でよくある局面を多角的に分析し、具体的な対応方法を示しているため、読者は自分のプレイスタイルと照らし合わせながら学べます。

加えて、それぞれの視点を比較することで、普段は気付けない打牌選択の工夫や柔軟な判断基準を理解できるのも大きな魅力です。読み進める中で「守る勇気」が勝ちに直結することを深く理解でき、長期的に安定した成績を残すための強い武器となるでしょう。

Amazonや楽天で購入するとポイント還元などもあり、安く手に入るためおすすめです!

kindle unlimitedを登録すると、非常にお得に色んな麻雀本を読めるので、かなりおすすめです!

➡️Kindle Unlimitedで麻雀本を読む!

守備面のリスクとルール上の注意点(食い替え禁止・鳴きすぎ対策)

鳴きを重ねすぎると、手牌が固定されて守備力が下がります。特に他家のリーチに対して押し返しづらくなる点には注意が必要です。鳴きによって安全牌が減り、押し引きの判断が難しくなることも少なくありません。

そのため、仕掛けを重ねる際は、残る形の安全度やツモ筋も意識しておくと安心です。また、「食い替え禁止」というルールにも要注意です。

たとえば「

」から「

」から「 」をチーして「

」をチーして「 」にして、

」にして、 を切るような食い替えは違反となります。域や卓によってルールや罰符内容が異なる場合があるため、事前に確認しておくのが大切です。

を切るような食い替えは違反となります。域や卓によってルールや罰符内容が異なる場合があるため、事前に確認しておくのが大切です。

さらに、喰いタンを多用する場合は、河の情報や相手の反応にも敏感になりましょう。読みの精度が低いまま仕掛け続けると、結果的に放銃リスクが上がってしまいます。

特に親リーチなどに対しては、押すか引くかの判断を冷静に行うことが求められます。このように、スピードを重視する喰いタン戦術では、攻守のバランスを意識しながら、安全度と機動力の両立を図ることが大切です。

また捨て牌読みや押し引きに役立つ本としては下記がありますので、ぜひご覧ください。また、他に多くのおすすめの麻雀本があるため、麻雀でもっと強くなりたい方はそちらも是非ご覧ください!

令和版 押し引きの教科書

📘 概要

攻めるか降りるかを判断する押し引き理論を体系的に解説した戦術書。

🌟 特徴

麻雀の「押し引き」に特化した戦術書で下記の構成で、126問前後の問題形式で学べる教科書型の本。

①自分の手だけでの押し引き

②相手が絡む押し引き

③順位・ラス回避が絡む押し引き

④応用・実戦例

著者の回答に加え、ネマタ氏・村上淳プロなど他者の意見も載っており、判断の揺れやプロ間の見解差も比較できる。

👤 口コミ

💭どの層が読んでも強くなる。極めて学習効率が高い本

💭難しいテーマをよくここまでコンパクトに整理し

「押し引きの教科書」は、麻雀で一番成績に直結しやすい“押す/降りる”だけに絞って鍛えられる、問題集型の戦術書です。

自分の手牌だけで判断する基本から、相手の仕掛けが絡む局面、トップ目・ラス目など点棒状況を踏まえた判断まで、章立てが明快。全126問前後を解き進めるだけで、実戦で迷いがちな場面の“標準解”が体に入ります。

さらに著者の解説に加えてネマタ氏や村上淳プロなど複数の意見が載っており、「正解は一つじゃない」局面の揺れまで学べるのが強み。

感覚頼りで放銃が増える人、降りすぎて手が育たない人ほど、判断の軸ができて打牌が安定します。文庫で約935円とコスパも高く、旧版持ちでも携帯用・読み直し用に“買い足す価値あり”という声が多い一冊です。

正直に言うと、てりやきは福地先生の本を読むようになってから、セット・フリーでの年間収支は+になったり、天鳳8段になれたと思ってるよ。

もっと強くなりたい、もっと勝ちたい方は絶対におすすめだよ!

kindle unlimitedを登録すると、非常にお得に色んな麻雀本を読めるので、かなりおすすめです!

➡️Kindle Unlimitedで麻雀本を読む!

麻雀・捨て牌読みの傾向と対策

📘 概要

麻雀の「読み」を体系的に解説し、捨て牌を手がかりに状況を把握する技術を練習問題付きで学べる戦術書。

🌟 特徴

読みの基礎概念を整理し、練習問題で具体的に学べる構成。著者ヨーテル氏は天鳳位経験者として実戦技術を提示しています。

👤 口コミ

💭扱う要素(手牌・山・展開・人)が章立てで整理されており理解しやすい

💭練習問題があり、読むだけでなく思考習慣が身につく点が高評価

守備だけでなく、「読み」も鍛えたい人向けの一冊です。

「読む=当てる」ではなく、「可能性を否定する技術」として読みを体系化しています。

「リーチ者の待ちがまったくイメージできない」、「河を見ても危険牌が分からない」という悩みに対し、トイツ落とし・カンチャン落としなど、捨て牌パターンを“型”として整理してくれます。

この本でトレーニングすると、

- 捨て牌から「この形はほぼない」という否定読みができる

- 安全牌・危険牌の判断に根拠が生まれ、守備と押し引きの精度が上がる

- 山読み・展開読みも身について、リーチ判断や形テン狙いにも活かせる

といった感じのスキルが身に着きます。

実戦譜の逆再生や図解、章末問題が豊富で、「読んで終わり」になりにくい構成です。

レビューでも「読み=当てるものという常識が覆った」「ゲーム感覚で読みが好きになれた」と評価されています。

基本的な守備(現物・スジ・安全度ランク)を覚えたあと、もう一段上を目指したい人に向いています。

守備本と並行して、少しずつ読みのパートを進めるとバランスよくレベルアップできます。

この書籍をもっと詳しく知りたい方は、捨て牌読みの傾向と対策のレビュー記事をご覧ください。

kindle unlimitedを登録すると、非常にお得に色んな麻雀本を読めるので、かなりおすすめです!

➡️Kindle Unlimitedで麻雀本を読む!

麻雀のタンヤオ(断么九)の応用と文化的な広がり

タンヤオはルール面だけでなく、実戦の頻度やネット文化にも深く関わっています。ここでは、出現率やAA文化など、少し遊び心のある観点も紹介します。

出現率と実戦での価値(頻度・打点・狙いどころ)

タンヤオの出現率は約20〜22%と非常に高く、全役の中でも最もよく見られる役の一つです。これはつまり、5回に1回はタンヤオが絡む計算であり、麻雀を学び始めたばかりの初心者でも自然と触れる機会が多い役といえます。

序盤の配牌で中張牌が多ければ、無理に狙わなくても自然にタンヤオ形へ発展していくケースが多く、まさに「実戦で最も頼れる基本形」です。

打点は1翻と控えめですが、スピード面での価値が非常に高く、特にドラや親番と組み合わせると打点も跳ね上がります。たとえばドラ3+タンヤオで満貫に届き、点数効率の良さからも重宝されます。さらに、門前でリーチと複合すればメンタンピン系の強力な攻撃手にも変化します。

また、タンヤオの魅力はその安定感と柔軟性にあります。どんな配牌からでも構想を立てやすく、攻守のバランスを崩さずに局を進められる点は他の役にはない強みです。防御面でも中張牌は比較的安全牌になりやすく、押し引きの判断を支える重要な材料となります。

このように、タンヤオは初心者がまず覚えるべき基本役でありながら、上級者にとっても常に意識すべき“スピードと効率の象徴”です。安定感と実用性を兼ね備えた、まさに“基礎にして最強の役”といえますね!

Q&A:麻雀のタンヤオ(断么九)に関するよくある質問

Q1. タンヤオは鳴いても成立しますか?

A. はい、一般的なルールでは鳴いても成立します(喰いタンあり)。ただし、ナシナシルールでは鳴いた瞬間に不成立になるため、事前確認が必要です。

Q2. タンヤオと複合しやすい役は何ですか?

A. リーチ、ピンフ、一盃口、三色同順、清一色などと複合しやすく、特にメンタンピン系の手は強力です。

Q3. タンヤオを狙うときの注意点はありますか?

A. 片アガリやフリテン状態に注意し、待ち牌に1・9・字牌が混じらないように意識しましょう。また、鳴きすぎによる守備低下にも要注意です。

Q4. 喰いタン戦術で気をつけるべきことは?

A. 鳴きすぎて手牌が固まると守備力が下がります。両面×両面の一向聴を目安に仕掛け、良形を残してスピードを重視しましょう。

総括:麻雀のタンヤオ(断么九)とは、基礎と応用を兼ね備えた万能役

タンヤオは、初心者にも扱いやすく、上級者でも活用機会が多い万能な役です。スピード・柔軟性・複合性に優れており、まさに“攻守の軸”といえます。

また、ネット文化にまで影響を与えるほど、麻雀界では象徴的な存在です。ぜひあなたも、タンヤオをマスターして実戦で安定感ある勝ち筋を築いてみましょう!

💡この記事のまとめ

コメント