麻雀中に耳にすることがある「ご無礼」という言葉。 一見すると古風な日本語や漫画の決め台詞のように思えますが、実は一部の麻雀ファンの間で実際に使われる表現として根付いています。

本記事では、そんな「ご無礼」の意味や語源はもちろん、実際に使うときの麻雀のマナーや注意点、相手にどのような印象を与えるかまで詳しく解説します。

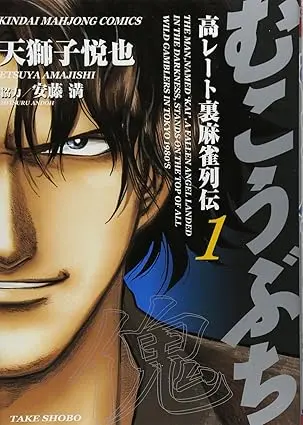

また、この言葉が広く知られるようになった背景には、麻雀漫画『むこうぶち』の影響が大きく、その内容やストーリーの魅力、評価、さらには連載の状況や安全に読む方法についても徹底的にご紹介します。

さらに、違法な海賊版サイト(いわゆるrawサイト)で読むリスクや法的な問題にも触れ、読者が安全かつ快適に作品を楽しめるような手段もあわせてお伝えします。

麻雀初心者の方にも、麻雀漫画が好きな方にも役立つ一記事になるように、情報を整理してお届けしますので、「あの“御無礼”って本当に使っていいの?」と気になっている方は、ぜひ最後までご覧ください!

麻雀における「ご無礼」の意味とマナーを理解しよう

出展:むこうぶち 高レート裏麻雀列伝 (1) (近代麻雀コミックス)

「ご無礼」の意味と語源について

麻雀では、特に自分が安手で先にアガるときや、相手のテンパイを蹴るような場面で、「先に失礼しますね」という気持ちを込めて使われることがあります。

この言葉が麻雀で有名になった背景には、麻雀漫画『むこうぶち 高レート裏麻雀列伝』があります。 主人公・傀(カイ)が、和了時に静かに「御無礼」と発する姿が印象的で、この台詞が強烈に記憶され、ネット麻雀などでも一部ユーザーの間で定着しました。

「ご無礼」を使用した際の相手の印象

「ご無礼」は丁寧な言葉でありながら、状況次第では皮肉っぽくも聞こえます。

たとえば、相手が高い手をテンパイしていたところに、こちらが安手でアガって「ご無礼」と言えば、明らかな挑発に映ることも。

特に真剣勝負の場では、「マナー悪い」と思われる可能性があります。

一方、仲間内でネタとして使えば、「出たな傀!」と笑いが起きることもあるのが面白いところ。

結局のところ、「ご無礼」は空気を読んで使う――これに尽きます!

「ご無礼」を使う際のマナーと注意点

実際の麻雀で「ご無礼」を使うかどうかは、場の雰囲気や対局相手との関係性に左右されます。

とくにフリー雀荘や初対面の相手がいる場では、冗談が通じないケースも多いため注意が必要です。 「ご無礼」と言われた側が、挑発と受け取る可能性もゼロではありません。

特に初心者の方はフリー雀荘の場ではマナーが重要なので、注意しましょう!

そのため、基本的には「ロン」「ツモ」といった正式な発声にとどめるのがベター。

もし使うなら、気心の知れた仲間内の対局や、漫画好き同士のノリで楽しむ場合にとどめましょう!

「ご無礼」の語源の麻雀漫画『むこうぶち』の魅力と作品情報を紹介

出展:むこうぶち 高レート裏麻雀列伝(63) (近代麻雀コミックス)

『むこうぶち』の基本情報と連載状況

『むこうぶち 高レート裏麻雀列伝』は、1999年より『近代麻雀』誌で連載を開始した麻雀劇画です。 原作協力を安藤満氏(プロ雀士/闘牌監修)、作画を嶺岸信明氏が担当しており、2025年現在も連載中の長寿シリーズとして知られています。

2025年5月時点での既刊巻数は63巻。 完結はしておらず、現在も物語は進行中です。 長期にわたる連載にもかかわらず、コアなファン層を獲得しており、今なお根強い人気を誇ります。

作品の舞台はバブル期から平成不況期へと移り変わり、登場人物や社会背景も時代に即して変化。 一話完結のようなスタイルで構成されており、途中の巻からでも読みやすい点が支持されている理由の一つです。

『むこうぶち』の作品概要とストーリーの魅力

物語の主軸は、無敗の男・傀(カイ)。 彼はどの組織にも属さず、正体不明の一匹狼の雀士として、都内各地の高レート卓にふらりと姿を現します。 そして、対局する相手をことごとく破滅へと導くその姿は、まさに“人鬼”や“麻雀破壊神”といった異名にふさわしい圧倒的な存在感を放っています。

傀はただ勝つのではなく、相手の過信や欲望を鋭く見抜いたうえで精神的に圧倒し、じわじわと追い詰めるような戦い方が特徴。 その淡々とした打ち筋と、冷徹で感情を見せない佇まいが、多くの読者を魅了してやみません。

物語は基本的に毎回、ゲストキャラクター視点で進行します。 金に困ったサラリーマン、裏社会のヤクザ、天狗になったプロ雀士など、様々な人間たちが高レート麻雀の世界へ足を踏み入れ、傀という壁に挑むことで運命を変えていく――そんな人間ドラマが描かれていくのです。

卓上の緊張感と、人間の欲望が交錯する心理戦。 これこそが『むこうぶち』の最大の魅力だといえるでしょう。

『むこうぶち』の評価と口コミを紹介

『むこうぶち』は、麻雀描写のリアルさと、傀というキャラクターの圧倒的存在感で高い評価を得ています。 実際に、さくひんDBやコミックシーモア、music.jp、Filmarksといった複数のレビューサイト・漫画プラットフォームで口コミを調査したところ、読者の反応はおおむね好意的であることがわかりました。

これらのサイトに寄せられたユーザーレビューでは、傀の無敗神話や高レート麻雀の臨場感ある描写に対して「クセになる」「引き込まれる」といった声が多く、また人間ドラマとしての読み応えを評価する意見も目立ちます。

一方で、「展開の繰り返し感」や「ルールへの理解の前提」が必要な点については、ややネガティブな評価も見受けられました。

こうした評価を総合的に見ることで、『むこうぶち』がなぜ長く支持されているのか、その理由がより明確になってきます。

【高評価の声】

【低評価の声】

長期連載ゆえの意見もありますが、全体的には「名作」としての評価が多数を占めています!

『むこうぶち』を安全に読む方法と注意点

『むこうぶち』は、以下のような公式サービスで安全に読むことができます。

一方で、「raw漫画」などの違法サイトを利用しての閲覧は、ウイルス感染や法的リスクがあるため絶対にNGです。

公式サービスでは初回無料やクーポン配布も多く、安全かつお得に読む方法がたくさんありますよ!

コメント