清一色(チンイツ)は、麻雀の役の中でも役満以外で最も高打点を狙える染め手の一つです。この記事では、清一色の成立条件や翻数、鳴き可否といった基本ルールから、実戦での狙い方や判断基準、さらには混一色との違いまでをで徹底解説します。

清一色を構成する手牌の特徴、門前と副露による打点差、鳴いた場合の注意点なども詳しく掘り下げます。さらに、清一色と相性の良い複合役(平和・一気通貫・対々和など)や、待ち形の種類、フリテンリスク、押し引き判断のコツなど、実戦で役立つ知識を網羅的にまとめました。

また、メンチンとタテチンの戦術的な使い分け、配牌から狙うべき局面判断、リスクとリターンのバランス感覚についても詳しく紹介します。この記事を読めば、清一色という役の魅力と奥深さを理解でき、あなたの麻雀戦術がさらに進化するでしょう。

美しさと高打点を両立させる清一色をマスターして、あなたの麻雀力をワンランク上げましょう!

💡この記事で理解できるポイント

- 清一色の成立条件や翻数、鳴き可否などの基本ルールを正確に理解できる

- 混一色との違いや強み・弱み、複合役との関係性を整理できる

- 清一色を狙うべき手牌構成や鳴き・押し引き判断の基準を身につけられる

- 実戦で役立つ戦術的な使い方やリスク管理、応用テクニックを学べる

清一色(チンイツ)の基本を理解しよう

清一色は見た目も派手で点数も高く、初心者から上級者まで人気の役です。まずは、成立条件や翻数といった基本をしっかり押さえましょう。

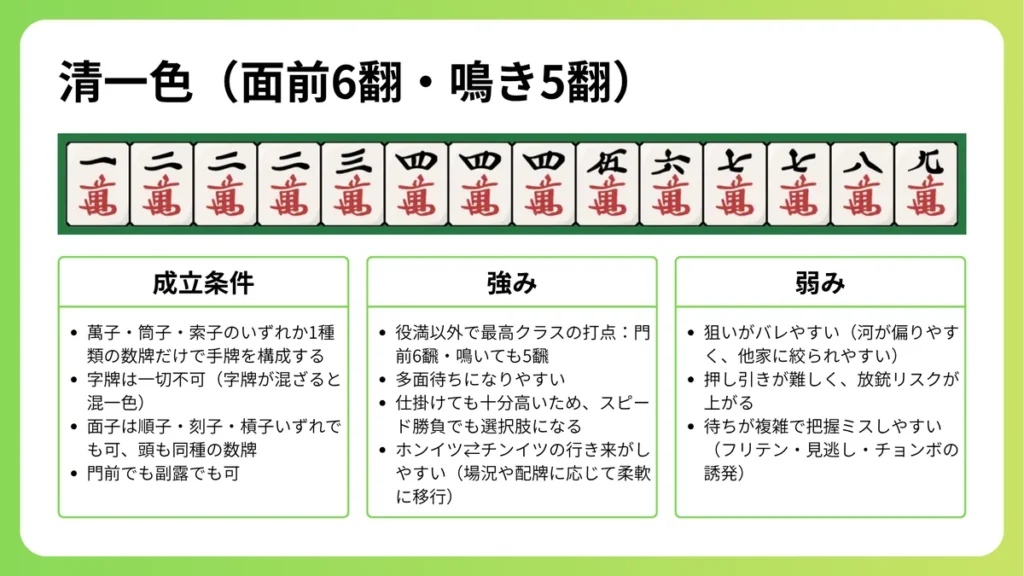

清一色とはどんな役か:定義と成立条件を整理

清一色は、萬子・筒子・索子のいずれか1種類だけの数牌で手牌を構成し、和了する役です。字牌は一切含まれず、純粋に数牌だけでまとめ上げる必要があります。

門前であがれば6翻という非常に高い打点になり、副露(鳴いた場合)は5翻に食い下がりますが、それでも満貫以上が見込める強力な役です。順子・刻子・槓子・雀頭など、基本的な面子構成は自由であり、リーチやドラとの複合も容易です。

待ち形も多彩で、両面・カンチャン・単騎などあらゆる形が生じます。また、同色の数牌で構成するため、変則の多面待ちになることもよくあります。さらに、手牌全てが同じ種類で統一されるため、卓上で非常に目立ち、完成時には圧倒的な存在感と美しさを放つ役といえるでしょう。

※清一色以外の役について知りたい方は「麻雀役の一覧」記事をご覧ください。

麻雀で勝てるようになりたい方は、役と同じくらい大事な要素があるため、「麻雀初心者の勝つコツ」も併せてご覧ください。

門前・副露による翻数の違いと食い下がりルール

清一色は、門前なら6翻という高打点を誇ります。これは数ある役の中でも上位に位置する高打点役であり、リーチをかければ倍満クラスも十分に射程圏内に入ります。しかし鳴いた場合は5翻に下がる「食い下がり」のルールが適用されます。

それでも満貫以上を狙える強力な役であることに変わりはありません。鳴きによってスピードを大きく向上させつつ、手役としての価値も保てるため、局面ごとに柔軟な判断が求められます。

例えば、親番での攻めや中盤以降のテンパイ速度重視など、状況に応じて使い分けることで勝率が上がります。さらに、鳴き清一色は周囲にプレッシャーを与える戦術としても有効であり、他家の手を乱す効果も期待できます。

そのため、打点とスピードのバランスを見極めながら使い分けることが何より肝心ですよ。

鳴いても成立する?清一色の成立条件と注意点

清一色は鳴いても成立します。ただし、鳴いた場合は相手に狙いが読まれやすくなる点に注意です。特定の色以外ばかりを早い段階で捨ててしまうと、「染め手を狙っているな」と一目で見破られてしまい、他家の警戒を強めてしまいます。

相手が警戒してその色を絞ってくると、ツモや鳴きの効率が一気に落ちてしまうことがあります。そのため、捨て牌の迷彩も大事ですが、同じくらい鳴くタイミングを慎重に選ぶことがとても重要です。

点数に大きな余裕がなく、鳴いて上がれそうであれば、序盤から待ちを意識してどんどん鳴くのがよいです。逆に点数に余裕があれば、序盤では不用意に鳴かずに自然な手進行を装い、テンパイが近づいた段階で一気に仕掛けるのが効果的です。

点数、河、相手の押し具合などの全体の状況を考慮して、どこで鳴くのか、どういう展開で和了するのかを意識すると、清一色の成功率を格段に高めることができます。

清一色と混一色(ホンイツ)の違いを明確に理解しよう

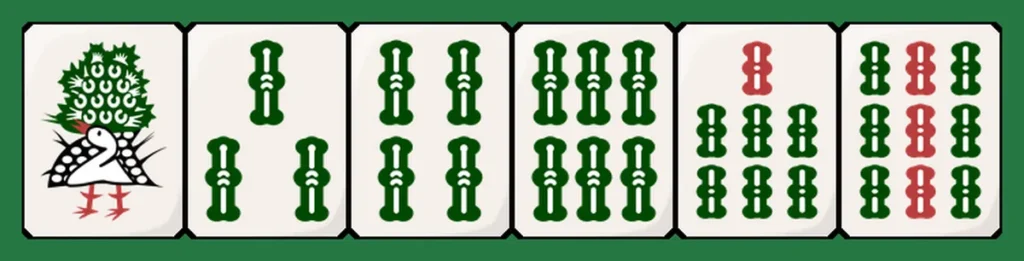

混一色(ホンイツ)は字牌+1種類の数牌で構成する役です。一方、清一色は字牌を含まず、完全に1種類の数牌のみで構成されます。

【清一色:字牌NG】

【混一色:字牌OK】

混一色は字牌を活かして鳴きやすくスピード重視の展開に持ち込みやすいのが特徴で、手を早く進めたい局面や守備寄りの戦略を取りたい場面に向いています。

清一色は混一色を狙いつつ、数牌で構成できるような手牌になったら、字牌を切って、清一色に向かうという狙い方が多いです。要は混一色の上位役として清一色があるイメージです。

また、清一色は一発逆転を狙える魅力があり、混一色も高打点役ですが、それ以上の爆発力を持っています。この2つの違いをしっかり理解しておくと、配牌時からの方向性を明確に判断でき、局面に応じてどちらを狙うかの判断がよりスムーズになりますね。

清一色(チンイツ)の強み・弱みとてりやき流の実戦での狙い方

清一色は「夢のある役」と言われるほど高得点を狙える一方で、リスクも存在します。ここでは、強み・弱みを整理し、実戦的な判断基準を解説します。

清一色の強み:打点・安定感・複合役との相性

清一色の最大の強みは、門前でリーチをかければ跳満や倍満、鳴きでも最低満貫・ドラ次第で倍満が狙える打点力です。特にリーチや一盃口や平和と複合すれば爆発力が増します。

ドラが絡んだ場合は一気に倍満や三倍満クラスも視野に入り、リーチとの相性も抜群です。

また、手牌が単一色なので、序盤だと捨てるべき牌が分かりやすく、明確です。

場況次第ではテンパイ速度も意外と早い場合があり、中張牌が寄った構成では受け入れが広くなりやすい点も大きな利点です。

また、多面待ちはメリットである一方で、変則的な待ちになりやすく、待ち牌を見落としがちです。

清一色の待ちの判断で困っている方は、「清一色の待ちのコツ」の記事をご覧ください。

清一色の弱み:読まれやすさ・待ちの難しさ・リスク要因

一方で、清一色は狙いがバレやすいという明確な弱点があります。特定の色以外の牌ばかりを捨てていると、周囲に「チンイツを狙っているな」と容易に察されてしまいます。相手がその色を止めてしまえば、鳴きもツモも大幅に制限され、手が進まなくなることもしばしばです。

他家の同色を止められると、聴牌・和了が極めて難しくなります。そのため、序盤から中盤にかけては、あえて他色の牌を混ぜて自然に見せるなどの工夫が有効です。

さらに、清一色は色の偏りゆえに、場況次第では字牌以外の安全牌を持ちづらいです。特にリーチを受けた局面では、字牌がない状況だと一打一打が致命的な放銃に繋がる危険もあるため、攻撃的に行くか守備に回るかの判断が問われます。

このように、清一色の高打点には裏にリスクも多い役であり、その性質を理解した上で慎重に立ち回ることが大切です。

清一色と相性の良い複合役(平和・対々和・一気通貫など)

清一色はさまざまな役と複合しやすいのが魅力です。例えば、順子構成なら平和や一気通貫、刻子構成なら対々和と複合できます。

【清一色×平和の例】

【清一色×一気通貫の例】

【清一色×対々和の例】

さらに、ドラとの組みわせも強力で、リーチやドラが絡めば一気に倍満クラスへと跳ね上がります。状況に応じてどの複合を優先するかを意識すると、手作りの幅と戦術の幅が大きく広がりますし、相手へのプレッシャーも増します。

とはいえ、複合役を狙うあまり柔軟性を失うと手が遠くなるため、バランスを取ることも重要ですよ。基本的には、清一色単体で十分な高打点なため、条件戦ではない限りは、何かの役が複合したらラッキー程度の認識で清一色を狙うのが強い打ち方です。

狙うべき局面や手牌構成の判断基準

清一色を狙ってもよいギリギリのラインは、最初の配牌で同色が9枚以上あって、他色が愚形もしくバラバラの時です。

【清一色を狙っても良い手牌】

さらに役牌や対子が複数あるなら、ホンイツとの比較で判断しましょう。9枚以上あれば本格的に染め手に向かっても成功率が高く、特にドラ色と一致している場合は清一色の破壊力が一気に跳ね上がります。

また、配牌時点で他色がほとんど不要な場合は、他家の安全牌を意識しつつ早めに整理していくことがポイントです。中盤以降に多色手から染め手へ移行するのはリスクが高いです。巡目が進むにつれて同色牌が場に切られていくため、和了難度が急上昇します。

そのため、序盤の段階で「清一色にする価値があるか」「打点とスピードどちらを優先するか」を冷静に見極めるのが重要ですよ。

清一色における鳴き判断

清一色の鳴き判断は、手牌構成や点棒状況、ドラの有無、巡目、場況といった複数の要素を総合的に見ることが重要です。鳴くことで食い下がりにより1翻下がりますが、スピードアップと出和了率の上昇という大きなメリットがあります。

たとえば、同色が9枚以上あり、ドラ色が一致している手牌であれば、スピードを重視して鳴きを選ぶ価値があります。親番であれば連荘狙い、子であれば先制テンパイによる牽制効果が期待できます。

一方、他家の河に同色が多く見え、残り巡目が十分ある場合は、門前を維持して打点を優先する判断が有効です。

鳴きの判断における局面別基準

また、清一色の鳴きは相手に強いプレッシャーを与えられる反面、狙いが露見しやすいというデメリットもあります。仕掛ける際はテンパイまでの展開が見えており、ポンやチーの回数を最小限に抑えるのが鉄則です。こうすることで警戒を緩めつつ、テンパイスピードを最大化できます。

結論として、清一色の鳴きは「速度が価値を上回る局面」で選択するのが鉄則です。点棒状況や場況を冷静に見極め、鳴きのリターンがリスクを超えると判断できるときにのみ仕掛けることが、安定して勝ち切るための最適解となります。

清一色の待ち形を理解する:単騎・多面待ち・フリテンリスクの実例

清一色では、使用する数牌が1種類に絞られるため、逆に言えば多様な待ちが形成されやすいという特性があります。実際、両面待ち・カンチャン待ち・シャンポン待ち・リャンメン待ち…など、さらにそれらが組み合わさった変則的な多面待ちもよくあります。

【清一色の複雑な待ちの手牌例】

一方で、同色牌だけを使う清一色は、上記のような複雑な手牌になる可能性が高いです。このリスクとして、自分がすでに切った牌による“フリテン”となるというのが挙げられえます。。

そのため、手変わりやツモ筋を常に意識し、待ちは何か、フリテンになっていないかを意識するようにすることが大事です。

なので、清一色の待ちは色的に限定されますが、待ちの形は多彩であり、フリテンを見抜くためにも、多面待ちを読むスキルが重要になってきます。”麻雀の多面待ちの覚え方”という基礎情報があるので、ご参考ください。

清一色(チンイツ)を極めるための戦術とまとめ

清一色を極めるには、単なる染め手としてではなく、局面ごとのリスク管理と期待値を理解することが重要です。

実戦での使い方とリスク管理のポイント

清一色はリスクとリターンのバランスが問われる役です。無理に狙うと手が遠くなり、テンパイまでに時間がかかることも多いですが、うまくハマれば一局でトップ争いを決定づけるほどの大きな収入源になります。

そのため、いつ狙いに行くかの見極めが非常に重要です。特に南場やオーラスなど、局が残り少なくなると勝負手としての価値が高まり、点差を詰める切り札として機能します。また、清一色は他家の動きやドラの位置によって価値が大きく変化するため、状況を読む力も求められます。

攻守の切り替えを意識して使いこなし、チャンスの場面では一気に勝負へ転じる勇気を持つことが、清一色を最大限に活かすコツですよ。

清一色を活かす応用テクニックと狙いのコツ

清一色を狙う際には、テクニックやコツというのがあります。たとえば、序盤で同色が多い場合は、早めに不要な他色を処理しておくのがコツです。これによって手牌構成がスッキリし、ツモの効率も上がります。また、ドラ色と一致している場合は狙う価値が倍増します。

また、ドラが絡むことで、清一色は打点面でもリターンが大きく、跳満や倍満クラスも現実的になります。さらに、清一色は鳴いても成立するため、聴牌までの距離と他家の状況など全体を俯瞰して、鳴き判断をするのが良いです。

早い段階で鳴いてテンパイを目指すのか、それとも門前を維持して打点アップを狙うのか、などのその局の展開を意識した状況判断が鍵を握ります。

加えて、清一色は相手に狙いを悟られない工夫をすることも効果的です。染め手を狙っている場合、捨て牌的に見破られやすいので、1例ですが、他色の牌を捨てる前に、無理のない範囲で同色の牌を捨てるといった工夫をすると、染め手の迷彩になります。

これらのテクニックやコツを知っておくと、清一色を使いこなせるようになっていくので、ぜひ意識してみてください。

💡清一色を活かす応用テクニックと狙いのコツのまとめ

- 序盤で同色が多い場合は、他色を早めに処理して手を固める。

- ドラ色と一致していれば狙う価値が大幅に上昇する。

- 鳴きも有効だが、聴牌までの距離と他家の状況を見て、鳴くか考える。

- 自身の河や捨て牌の切り順などを工夫し、狙いを読まれないように意識する。

- 局面判断力を高め、状況に応じた柔軟な戦略を取る。

Q&A:清一色(チンイツ)に関するよくある質問

Q1. 清一色は鳴いても成立しますか?

A. はい、鳴いても成立します。ただし門前より翻数が1段階下がるため、打点を保ちたいときは鳴きのタイミングに注意が必要です。とはいえ、最低満貫なので、鳴いて上がれそうであれば、どんどん鳴きましょう。

Q2. 清一色と混一色の違いは何ですか?

A. 清一色は字牌を含まない純粋な1種類の数牌のみで構成されるのに対し、混一色は字牌+1種類の数牌で構成されます。清一色の方が打点が高く難易度も上がります。

Q3. 清一色の狙い目はどんな手牌ですか?

A. 初期配牌で同色の牌が9枚以上で他色の牌がバラバラの時です。序盤の段階で方向性を決めることが成功の鍵になります。

Q4. 清一色はどんな役と複合しやすいですか?

A. 一気通貫、平和、対々和、一盃口などと複合しやすいです。リーチやドラが絡めば倍満以上を狙えるため、組み合わせを意識するとよいでしょう。

Q5. 清一色を狙う際の注意点はありますか?

A. 狙いがバレやすく、他家に警戒されやすい点に注意です。手牌や河を工夫して自然な進行を装いながら、慎重に仕掛けましょう。

総括:清一色(チンイツ)の魅力と戦略的価値を再確認

清一色は、打点・美しさ・戦略性の三拍子が揃った魅力的な役です。門前でも鳴きでも戦える柔軟性があり、プレイヤーの力量が如実に現れます。狙いすぎず、チャンスのときに確実に仕留める。それが、清一色で勝つための真髄といえるでしょう!

💡この記事のまとめ

コメント