清一色(チンイツ)は、麻雀役の中で役満を除くと最も高打点な役です。なかでも「鳴き清一色」は、満貫以上となり、さらにスピードも保たれるので、スピードと打点のバランスを取りながら攻められる実戦向きの戦術です。

門前で6翻、鳴いても5翻という強力な点数体系を持ち、ドラとの組み合わせ次第で跳満や倍満に届く爆発力も秘めています。

この記事では、清一色の基本ルールから、鳴きが成立する条件、点数の仕組み、そして鳴いた際のメリット・リスクまでを徹底的に解説します。また、鳴くべきタイミングや避けるべき場面、鳴き回数の理想的な目安、複合役との相性など、実戦で迷いやすいポイントも具体例を交えて紹介します。

さらに、相手が清一色を狙っているときの防御方法や、上家としての立ち回りのコツにも触れています。これらを理解すれば、攻守のバランスを取りながら清一色を自在に操れるようになりますよ。

この記事を読み終える頃には、あなたも鳴き清一色の真価を最大限に引き出せるプレイヤーになっていることでしょう!

💡この記事で理解できるポイント

- 清一色(チンイツ)の基本ルールや鳴き時の翻数・点数体系を正確に理解できる。

- 鳴き清一色のメリットとリスク、鳴くべき・鳴かないべき判断基準を学べる。

- 鳴き清一色と相性の良い複合役や実戦での応用方法を身につけられる。

- 相手が清一色を狙っている際の防御・対応の立ち回り方を理解できる。

清一色(チンイツ)の鳴きが成立する条件と基本ルールを理解しよう

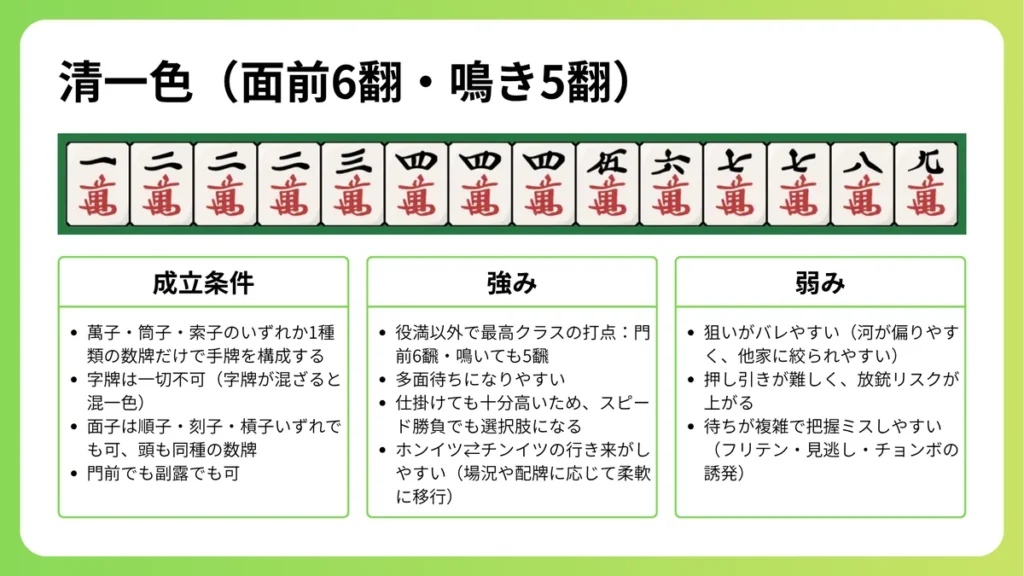

清一色(チンイツ)は、萬子・筒子・索子のいずれか一種類のみで構成された役です。門前なら6翻、鳴いた場合でも食い下がりで5翻となるため、鳴き清一色でも満貫が確定する強力な役です。ここでは、清一色の基本ルールから鳴きの扱いまで整理します。

清一色の定義と特徴

清一色(チンイツ)とは、数牌1種類のみで和了する役を指します。例えば、萬子だけで構成された手牌で和了すれば清一色になります。筒子や索子でも同様で、どれか1種類の数牌に統一して和了することが条件です。

そのため見た目にもわかりやすく、打点面でも非常に魅力的な役です。門前であれば6翻の高打点となり、リーチやドラを組み合わせれば跳満や倍満を狙える破壊力があります。一方、鳴いた場合は食い下がりで5翻となりますが、それでも満貫が確定しているため打点的には十分確保できます。

スピードを優先しながら打点を確保できる点が特徴で、攻撃的な戦術を好むプレイヤーにとって頼もしい存在といえるでしょう。

鳴き清一色の点数と打点(食い下がりでも満貫確定の強み)

鳴いた清一色は5翻と固定で、ドラが絡めば跳満や倍満も見込めます。特に、赤ドラやドラ表示牌と同じ色で染めれば、満貫を超える高打点になりやすいです。さらに、手の中に複数のドラがある場合や、ドラ表示牌の隣接牌を活用する形なら、打点の伸びしろは一気に広がります。

こうした場面ではスピードと打点の両方を兼ね備えた理想的な構成を目指せます。また、鳴きによって他家にプレッシャーを与え、相手(特の上家)の進行を鈍らせる効果も期待できます。特に南場やトップ目の局面では、このプレッシャーが勝敗を分けることもあります。

そのため、手牌がある程度まとまっている段階での鳴き判断が勝負の分かれ目です。打点とスピードのバランスを意識して鳴くことが重要ですね!

鳴いた際のメリットとリスク(速度と情報公開のトレードオフ)

鳴き清一色の最大の利点は高打点を確保できつつ、スピードが速いことでです。副露を活用すれば、他家よりも早くテンパイに到達しやすくなり、手牌の進行スピードを大幅に高められます。

また、清一色は捨て牌から狙いがバレやすい役であり、鳴きによって相手に心理的な圧力をかけることもでき、相手が牌を絞ってくるので相手の手作りを遅らせる副次的な効果もあります。

一方で、他家が絞ってくるということは、自分がなかなか鳴けないという状態でもあります。なので、そこのトレードオフを理解した上で、鳴いたあとの展開を読むのが大事です。

また、鳴きのリスクとして、鳴きすぎたりすると、手牌が短くなったり、押しすぎたりして、放銃留守ケースがあります。なので、麻雀は放銃を避けることが重要なゲームなので、手牌の短さや押し引きには注意して鳴くようにしましょう。

てりやき流の清一色(チンイツ)の鳴き判断の基準と実戦での狙い方

清一色を鳴くタイミングは非常に重要です。状況判断には、手牌の形だけでなく、ドラの位置や他家の仕掛け、場況の流れなど複数の要素を加味することが欠かせません。ここでは、実戦で鳴くべき場面と、避けるべき局面の違いをより具体的に、例を交えて見ていきましょう。

鳴くべきタイミング(手がまとまり、ドラや打点が確保できる局面)

鳴いてよい場面は、手牌が同色が9枚以上あり、他色の牌がバラバラの時です。さらに清一色の色にドラがあればでどんどん鳴くべきです。例えば、索子で統一が多く、ドラが索子のときは積極的に鳴いてOKです。このような形では早期テンパイが見込めるうえに、他家の進行を抑え込む効果も期待できます。

【鳴いてよい手牌例】

また、ドラが絡むことで打点が跳満以上は確定するため、チャンス手として扱えます。さらに、場況や他家の河を観察して、索子がまだ多く残っていると判断できる場合には、より強気に鳴いてリードを取りにいく判断も有効です。

序盤からスピードを重視することで、他家にプレッシャーをかけ、場全体の主導権を握ることができますよ!チェックポイントとして、下記にまとめているので、ご参考ください。

💡鳴くべきタイミングのチェックポイント:

鳴かないほうがよい状況(形が不安定・他家の攻勢時の危険性)

形が未完成で、受け入れが狭い状態での鳴きは危険です。特に、まだ面子候補が揃っていない段階や、手牌のバランスが崩れている場面では仕掛けが裏目になりやすいです。鳴いてもテンパイまで遠い場合や、他家のリーチ宣言が見えている場面では無理に仕掛けない方が無難です。

【鳴かないほうがよい手牌例】

さらに、周囲のスピードが速くなっているときは、守備重視に切り替えるのが得策です。防御を優先してベタオリに回る判断も勝率を安定させるコツですね。加えて、手牌に安全牌を残しておくことで柔軟に対応でき、無理な押し引きを避けることができます。

こうした慎重な姿勢が、長期的に見ると安定した結果につながるのです。チェックポイントとして、下記にまとめているので、ご参考ください。

💡鳴かないほうがよい状況:

鳴き回数の目安(1〜2副露までに抑える理由と過鳴きの危険性)

鳴き清一色では、副露の回数を1〜2回までに抑えるのが一般的には理想です。ただし、個人的には防御に自信がある方は3鳴きまでOKと思います。さらに打点が倍満などあれば、裸単騎でもよいと考えます。

ただし、鳴きすぎると手牌が読まれやすくなり、他家に警戒されます。結果としてアガリ牌が出なくなることも多く、終盤ではツモにも頼らざるを得なくなります。

また、副露を重ねるたびに自分の守備牌が減り、押し引きの判断も難しくなる点にも注意が必要です。スピード重視とはいえ、情報をできるだけ出しすぎないことが安定した勝ち筋に繋がります。

これらのリスクを理解し、状況に応じてどのくらい鳴くのかを判断することで、”勝てる麻雀”を身に着けていくことができます。

鳴き清一色と相性の良い役(対々和・一気通貫・タンヤオとの複合)

鳴き清一色は、他役と複合して、さらに高打点になるも魅力です。例えば、対々和・一気通貫・断公九(タンヤオ)は割と複合するケースが多いです。これらの組み合わせによって打点を効率的に伸ばすことができます。

【清一色×対々和の例】

【清一色×一気通貫の例】

【清一色×タンヤオの例】

状況によってはトイトイや三暗刻、ドラ等との併用で倍満、三倍満クラスの手に成長することもあります。また、複合役を意識することで手作りの幅が広がり、爆発的な高打点を目指せます。

こうした複合を意識することで、満貫から跳満に伸ばすチャンスを増やせるだけでなく、清一色という役の真のポテンシャルを引き出すことができるのです。

清一色(チンイツ)の鳴きにおける防御・対処と安全な立ち回り方を覚えよう

自分が鳴くときだけでなく、相手が清一色を狙っている場面にも注意が必要です。河の偏りや仕掛けの色で察知し、的確な防御判断をすることで放銃を防ぐことができます。

狙いがバレやすい理由と立ち回り・見抜かれない工夫

清一色は牌の偏りが大きく、狙いが露骨に見えるため警戒されやすいです。そのため鳴きたい場合などは、相手に染め手を狙っていること、またその色を悟らせない工夫をしておくことが重要になります。

具体的には序盤にあえて他色の中張牌を数枚切ったりすると、手の内を読まれにくくなりますよ。ただし、無理に狙っている染めの色を牌を切りすぎると、聴牌まで遅くなったり、フリテンになるといったリスクがあります。

そのため、迷彩を作るときには無理のない範囲で作ることが大事です。むしろ、染め手はバレる役というスタンスでいることで、迷彩を作れたら、ラッキーくらいに思うのが良いです。

他家が鳴き清一色を狙っている時の上家としての立ち回り

もし下家が染め手を狙っている場合は、上家としては、清一色狙いの相手に鳴かせない工夫が鍵です。自分が勝負手ではない限りは相手の仕掛けた色の牌を切らず、不要な副露を与えないように立ち回りましょう。

相手の高打点を防ぐことは、自分の和了よりも重要な場面があるので、しっかり見定めながら、立ち回りを考えるのが良いです。

具体的には序盤から相手の河の傾向を観察し、染め手を狙っていそうな場合は警戒レベルを上げることが重要です。特に中盤以降は、相手の仕掛け速度を意識しながら、不用意に押さないという判断も求められます。

染め手は基本的に高打なため、放銃するとかなり致命的になります。なので、相手のテンパイを想定してベタオリに回ることも十分な戦略です。こうした立ち回りや考え方を徹底することで、清一色狙いの相手に主導権を渡さず、安全に局を進めることができるでしょう。

Q&A:鳴き清一色に関するよくある質問

Q1. 鳴き清一色は何翻ですか?

A. 門前なら6翻、副露(鳴き)時は食い下がりで5翻となります。つまり、鳴いても満貫が確定する強力な役です。

Q2. 鳴き清一色はポン・チー・カンしても成立しますか?

A. はい、成立します。清一色は門前限定の役ではないため、ポン・チー・カンをしても有効です。ただし、鳴くほど狙いがバレやすくなります。

Q3. 鳴き清一色と相性の良い役は何ですか?

A. 対々和、一気通貫、タンヤオなどが挙げられます。特にドラが同色の場合は打点の伸びが期待できます。

Q4. 相手が清一色を狙っているときの対処法は?

A. 相手の仕掛けた色を切らず、他色を優先的に処理することです。終盤はベタオリ判断も重要です。

Q5. 鳴き清一色を狙う際に注意すべき点は?

A. 鳴きすぎによる守備力低下に注意しましょう。鳴く回数は1〜2回に抑えるのが理想です。

総括:鳴き清一色(チンイツ)を極めるための総括と実戦活用のポイント

鳴き清一色は、打点・速度・読みのバランスが問われる高度な戦術です。無理な鳴きは放銃リスクを高めますが、タイミングを見極めれば勝負を決める一打になります。つまり、「狙うなら堂々と、引くなら潔く」が清一色の極意です。実戦での経験を重ね、自分なりの鳴き判断基準を磨いていきましょう!

💡この記事のまとめ

- 清一色は数牌1種類のみで構成される高打点役で、鳴いても満貫が確定する強力な役。

- 鳴き清一色は門前6翻・副露5翻で、スピードと打点を両立できる。

- 鳴き判断はドラの位置や場況を見極めることがカギになる。

- 鳴きすぎると守備力が落ち、アガリ率が下がるリスクがある。

- 鳴くべきタイミングは、手がまとまっていてドラ・役牌が絡む局面。

- 鳴かないほうが良いのは、形が不安定・他家の攻勢・安全牌不足の状況。

- 鳴き回数は1〜2副露までが理想で、過鳴きは避ける。

- 対々和・一気通貫・タンヤオなどの複合で打点を伸ばせる。

- 相手の清一色狙いは早期に察知し、同色を切らない守備が重要。

- 攻守のバランスを取りながら、鳴き清一色を安定して使いこなすことが勝率アップの鍵。

コメント