混一色(ホンイツ)は、字牌と1種類の数牌だけで構成される染め手の代表格です。門前(メンゼン)でも鳴き(副露)でも成立するため、スピードと打点のどちらを優先するかが戦術の要になります。

この記事では、混一色を鳴くか鳴かないかという判断を軸に、得点・リスク・手牌構成・局面判断など、実戦で使える知識を体系的に解説していきます。

まず、混一色が鳴いても成立するルールや「食い下がり」による翻数変化をわかりやすく整理します。そのうえで、鳴き混一色の中でもバカホンと呼ばれる用語を説明し、そのメリットを説明します。

次に、鳴くべき手牌構成やタイミング、得点とスピードのトレードオフ、さらには点棒状況別の使い分け方を詳しく紹介します。加えて、複合役との相性や鳴きでバレにくくする捨て牌テクニックなど、上級者が意識している実戦的な工夫も網羅しました。

本記事を通して、あなたは鳴き混一色を単なるスピード重視の戦術ではなく、局面を支配するための戦略的な選択肢として理解できるようになります。混一色を自在に操れるようになれば、得点力・判断力・心理戦すべての面で一段上の麻雀を打てるようになりますよ!

💡この記事で理解できるポイント

- 混一色は鳴いても成立する仕組みや食い下がりの翻数変化を理解できる

- 鳴き混一色(バカホン)と門前混一色(メンホン)の違いや使い分け方を学べる

- 鳴き判断の基準、得点・スピード・リスクのバランスを実戦的に把握できる

- 捨て牌の工夫や複合役との組み合わせなど、実戦で活かせる応用テクニックを習得できる

混一色(ホンイツ)は鳴いても成立する?鳴き時の基本とルールを理解しよう

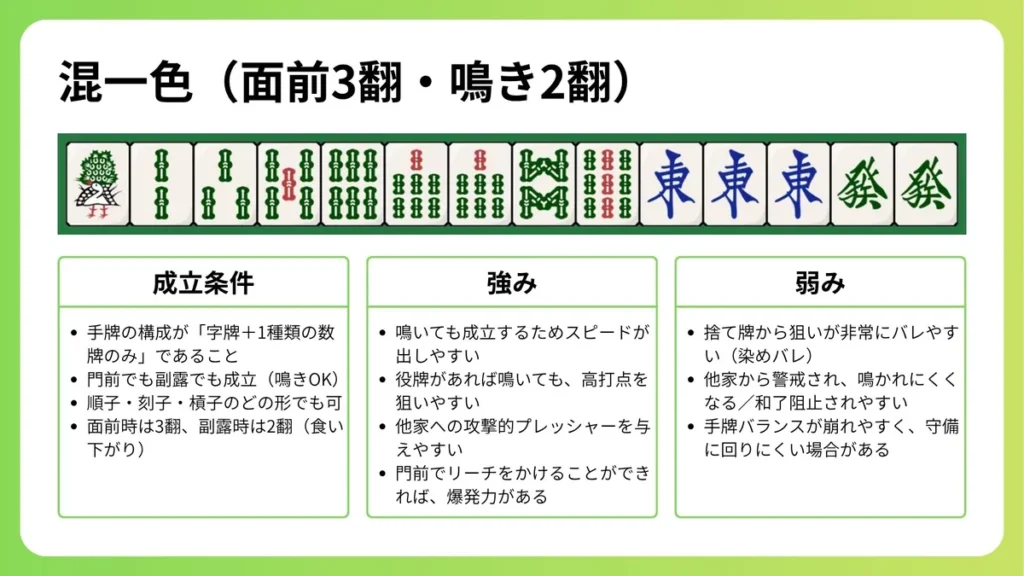

混一色(ホンイツ)は、1種類の数牌と字牌だけで構成される役です。門前(メンゼン)でも、副露(鳴き)でも成立しますが、翻数が変わる点に注意が必要です。ここでは、基本ルールから鳴きOKの条件、そして「バカホン」と呼ばれる鳴き混一色の特徴までを整理していきましょう。

混一色は鳴きOK?基本ルールと成立条件

混一色(ホンイツ)は鳴いても成立する役です。ただし、門前でアガると3翻、鳴いた場合は2翻に食い下がります。これが「食い下がり」のルールです。

このルールを理解しておくことは非常に重要です。なぜなら、混一色はアガり方によって得点効率とスピードが大きく変わるからです。

門前を維持すればリーチも可能で打点は高くなりますが、その分テンパイまでに時間がかかる傾向があります。対して、鳴きを入れればスピードが格段に上がるものの、打点が下がるという明確なトレードオフが存在します。

このバランスをどう取るかが、混一色を使いこなす上での肝心なポイントです。たとえば、点数リードを広げたい場面では、打点よりスピードを優先して鳴く選択も合理的です。逆に、点差を詰めたい状況等には、門前でリーチ混一色を狙うのも効果的ですね。

さらに、混一色は字牌を活かせる点が強みです。字牌が安全牌になりやすい局面では、仕掛けながらも守備的に動けるため、リスクを抑えつつ進行できます。序盤から役牌を仕掛けてリズムを作ることで、局の主導権を握りやすくなりますし、相手にプレッシャーを与えることも可能です。

つまり、混一色は単なる染め手ではなく、スピードと安全度を両立できる柔軟な戦術として活用できるのです。局面を見極めながら、食い下がりのリスクとリターンをバランスよく取ることが大切ですね!

鳴き混一色におけるバカホンとは?

「バカホン」とは、鳴きホンイツの中でも役がホンイツ単体のみである場合を指す俗称です。つまり、役牌や対々和、一気通貫などの複合がなく、純粋にホンイツだけで和了した形のことですね。

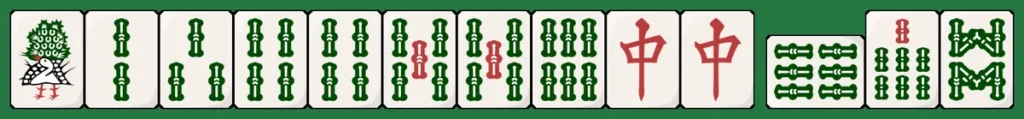

【バカホンの例(ドラは )】

)】

また、門前でホンイツ単体を和了した場合を指すこともたまにありますが、一般的には鳴きホンイツ限定の呼称として使われることが多いです。

バカホンのメリットは、スピードを優先できる点にあります。鳴くことで手が早くなり、テンパイ・アガリまでの時間を短縮できるのが大きな強みです。例えば、南場でリードを守りたい局面や、相手のリーチを防ぐために先制テンパイを狙う場面では、バカホン狙いが非常に有効になります。

とはいえ、他の役を付けない分だけ打点は控えめになりやすいです。バカホンでは2000点程度に落ち着くケースもがほとんどです。さらに、捨て牌や進行から染め手が読みやすいため、他家からのマークも強くなります。

そのため、バカホンを狙う際はスピードと安全度のバランスを意識し、相手の攻勢をかわす目的で使うとよいでしょう。また、時には序盤に他色の中張牌を切ってブラフを入れることで、狙いを悟られにくくする工夫も有効です。

こうした工夫を加えることで、バカホンは単なる“低打点の仕掛け”ではなく、局の流れを制するための戦略的な一手として活用できます。

混一色(ホンイツ)を鳴くべきか?手牌構成と局面で変わる判断基準

混一色は、鳴きによって手作りの方向性が大きく変わる役です。ここでは、「どんな手牌なら鳴くべきか」「鳴いた場合のリスクや期待値」などを具体的に解説していきます。実戦の判断力を高めるポイントを押さえましょう。

混一色で鳴いた場合の得点・スピード・リスク比較

鳴き混一色の最大の利点はスピードです。特に他家のリーチを防ぐために先制テンパイを取る価値があります。スピードが上がることで、相手の攻勢を封じたり、局の流れを自分に引き寄せたりすることができます。

鳴きによってリズムを作れば、他家に自由に打たせない展開も作れるため、守備的にも効果的な選択となるのです。

ただし、翻数が下がるため打点は落ちます。たとえば門前では満貫になっていた手も、鳴きで3900点程度に下がることもあります。その差は見た目以上に大きく、南場やオーラスのような点棒状況次第では勝敗を左右します。

さらに、鳴きによって手牌情報が露出しやすく、他家に警戒される点もリスクです。スピードを取るか、打点と情報隠しを取るか――その判断を見誤ると、手が速くても安く終わってしまうこともあります。

そのため、鳴き混一色を使いこなすには、場況と点棒、相手の手牌傾向を踏まえた判断が不可欠です。テンパイ速度を上げるだけでなく、アガリの価値と安全度の両面を意識して選択することが重要ですね。

💡鳴き混一色における得点・スピード・リスクの比較まとめ💡

- 得点面:門前なら高打点(リーチ混一色で満貫〜跳満)、鳴き混一色は平均3900点前後に食い下がり。

- スピード面:鳴くことでテンパイ速度が約1〜2巡早くなり、先制しやすくなる。

- リスク面:鳴きによる手牌公開で他家の警戒を招きやすく、放銃リスクが上昇。局面によっては安全度低下にも注意が必要。

混一色で鳴きを入れるのに向いている手牌構成の特徴

鳴きを入れやすいのは、役牌の対子が2組以上ある手や、1色の面子がほぼ完成している手です。このような手は鳴きによる速度アップが期待できます。

【役牌が2組以上ある混一色に向いている手牌例】

【1色の面子がほぼ完成している手牌例】

また、手牌全体の形がまとまっていて、鳴いても形が崩れにくい場合には、スピードと安定性を両立できます。一方で、面前でリーチをかけられる形なら無理に鳴く必要はありません。高打点を狙える「メンホン」に移行するのも立派な選択です。

むしろ、リーチをかけることで裏ドラが乗る可能性や、他家への威圧効果も得られます。打点を重視したいときや、点差を詰めたい局面では、鳴きを我慢して門前を維持する判断が光ります。

つまり、鳴きに向いた手牌は“整っていてスピードが出る形”、門前に向いた手牌は“打点と期待値を取れる形”と整理しておくとよいでしょう。

鳴くタイミング別の戦術(1鳴き・2鳴き・テンパイ直前)

鳴きのタイミングも戦術のカギです。1鳴きは早すぎると狙いがバレますが、2鳴きやテンパイ直前なら自然な仕掛けに見えます。

さらに、1鳴きの内容によっても印象は大きく変わります。例えば字牌のポンであれば、ただの役牌狙いにも見せれなくはないが、数牌のチーだと一気に染め手を疑われやすくなります。序盤で不用意に鳴くと他家が警戒し、牌の供給が止まってしまうことも少なくありません。

そのため、序盤の鳴きはできるだけ避け、手牌の完成度が高まってから鳴きを選ぶのが理想です。特に2鳴き目以降にテンポよく進めることで、自然な進行に見せながらテンパイを取ることができます。個人的には字牌であれば、1鳴きでどんどん鳴いて行きます。

他家の視点では「役牌のみの仕掛け」と誤認することで、思わぬアガリに繋がることもあります。加えて、テンパイ直前の鳴きは待ちを読まれにくく、スピードと隠密性の両方を兼ね備えた有効な手段になります。

また、混一色に限らず、鳴き判断に役立つ本としては下記がありますので、ぜひご覧ください。

また、他に多くのおすすめの麻雀本があるため、麻雀でもっと強くなりたい方はそちらも是非ご覧ください!

麻雀勝ち組の鳴きテクニック

📘 概要

近代麻雀戦術シリーズの一冊。鳴き判断と副露技術を114問の一問一答で体系的に鍛える実戦派の戦術書。

🌟 特徴

強引クイタン・役なしポン・邪魔ポン・海底回しチーなど“実戦の鳴き”を具体例で解説。

👤 口コミ

💭鳴きの精度が上がり着順管理が安定した

💭アガリトップの局面での判断が明確になった

副露判断を体系的に鍛えたい中級者以上に最適な一冊です。各章は実戦図→解説→練習問題の流れで構成され、鳴くべきか否かの基準を場況・点棒状況・手組の速度など複数の観点から多角的に示してくれます。

具体的には、リーチを受けた際に速度を優先すべきか安全度を重視すべきか、トップ目とラス目では同じ鳴きでも意味合いが変わるなど、局面ごとの具体的な思考法を学べるのが大きな魅力です。

また、強引クイタンや役なしポン、海底回しチーといった実戦テクニックも扱い、攻撃力が増す場面と守備が薄くなる場面を比較しながら、状況判断を一層磨ける構成になっています。

さらに押し引きとの兼ね合いを意識しながら副露精度を高められるため、「不用意な副露が減った」「アガリに繋がる鳴きだけ選べるようになった」「勝負所での判断に迷わなくなった」といった声も多く寄せられる実用度の高い一冊です。

鳴き麻雀で天鳳9段まで行った川村プロの麻雀本だよ。

特に和了率が低い方や、鳴いてよく放銃する方には、かなりおすすめだよ!

kindle unlimitedを登録すると、非常にお得に色んな麻雀本を読めるので、かなりおすすめです!➡️Kindle Unlimitedで麻雀本を読む!

鳴き混一色と門前混一色の使い分け方(点棒・局面別)

点棒状況によって狙う形を変えるのも上級者の判断です。リードしているときはスピード重視で鳴き混一色を、逆にビハインド時は門前混一色で高打点を狙うのがおすすめです。

例えば、トップ目で親の連荘を防ぎたい場面では、打点よりもスピードを優先して鳴き混一色で早上がりを目指すのが有効です。鳴くことでリスクを減らし、局を安全に終わらせることができます。

一方で、点差が開いている場合やオーラスで逆転が必要な状況では、無理に鳴かず門前混一色を貫いて高打点を狙う方が期待値が高いでしょう。

また、状況によっては親番では多少リスクを取ってでも打点を重視する判断が求められます。門前混一色にドラや赤を絡められれば、跳満クラスの手に育つことも珍しくありません。

オーラスやラス前など局面が限られている場合、スピードを最優先して鳴くのがセオリーです。鳴き混一色は「局を流す」「連荘を止める」など、守備的な目的にも使える強力な武器ですよ!

さらに、テンパイ速度を上げることで他家のリーチ宣言を未然に防ぎ、局面を主導することも可能です。鳴きを使い分けることで、攻守の両面でバランスの取れた戦い方ができるようになります。

鳴き混一色(ホンイツ)を最大化する実戦テクニックと応用例

鳴き混一色は、工夫次第で勝率を大きく上げられる役です。ここでは、複合役との相性や捨て牌の工夫など、実戦で活かせるテクニックを詳しく紹介します。

鳴き混一色と相性の良い複合役(役牌・対々和・一気通貫など)

鳴き混一色は、他役との複合で真価を発揮します。特に役牌・対々和・一気通貫との相性は良いです。

【混一色×役牌の例】

【混一色×対々和の例】

【混一色×一気通貫の例】

例えば、役牌が重なればスピードも打点も上がりますし、対々和と組み合わせれば鳴きながら満貫も十分可能です。一気通貫の形が見えたら、鳴きでの効率的な進行を意識してみましょう!

さらに、ドラが同色であれば鳴いても跳満以上が狙える点も魅力です。特に赤ドラやドラ表示牌が同色に含まれているときは、鳴き進行でも打点が維持しやすく、スピードと得点を両立できます。

また、複合役を意識する際は、手牌全体のバランスを見ながら「どの役と組み合わせるか」を考えることが大切です。例えば、役牌+対々和+混一色の形であれば、鳴いても高得点が狙え、実戦でも即戦力になります。

一方で、一気通貫などを狙う場合は、鳴く順番や捨て牌の順序によって形が崩れることもあるため、スピードと打点の両面から判断するようにしましょう。

つまり、鳴き混一色は単体でも強力ですが、他役との複合を上手く意識すれば、スピード・打点・安定感の三拍子がそろった理想的な和了形に仕上げることができるのです。

鳴きで狙いがバレにくくなる捨て牌の工夫と読み対策

鳴き混一色は、捨て牌の偏りから狙いがバレやすいのが弱点です。そのため、序盤に狙っている色の中張牌を無理のない範囲で数枚切っておくと、染め手をカモフラージュできます。

これにより、相手に「染め手ではない」と思わせる心理的効果も得られます。相手が油断して自分が狙っている牌を切りやすくなるため、和了までの道筋を作りやすくなるのです。

また、相手の警戒を逸らすために1〜2枚のブラフを入れるのも有効です。読み合いの中で少しでも自由度を残す工夫が、上級者との差になりますね。具体的には、意図的に他色の不要牌を1枚だけ残しておき、自身が狙っている色の牌を切った後に、他色の不要牌を切るといったことです。

こうすることで、例えば自身が萬子の混一色を狙っている場合、萬子の色を切ったあとに筒子を切ると、他家は「あれ?萬子の混一色を狙っていたと思ったけど、萬子の牌の後に、筒子の牌が切られた。。つまり、萬子の混一色を狙っていなかった?」と推測ミスを発生させることができます。

このように、単に手牌を整えるだけでなく、情報戦としての工夫を加えることで、鳴き混一色の成功率は格段に高まります。

Q&A:混一色(ホンイツ)の鳴きに関してよくある質問

Q1. 鳴き混一色は何翻になりますか?

A. 鳴いた場合は「食い下がり」により2翻になります。門前(メンゼン)のままなら3翻です。つまり、スピードを取る代わりに1翻下がる点がポイントです。

Q2. バカホンとはどういう意味ですか?

A. 鳴きホンイツで他の役を伴わず、ホンイツ単体のみで和了した場合を指します。スピード重視ですが、打点が低くなりやすいため局面判断が重要です。

Q3. 鳴くタイミングの目安はありますか?

A. 目安は「手牌構成がある程度固まって、2シャンテンになった時」や「役牌を2組持っている時」などです。状況次第ですが、序盤で鳴くと狙いが透けやすいため、終盤に自然な形で仕掛けるのが効果的です。

Q4. 鳴き混一色と門前混一色はどう使い分けるべき?

A. リード時はスピード重視で鳴き混一色、ビハインド時や逆転狙いでは門前混一色で高打点を狙いましょう。点棒状況によって戦略を変えるのが上級者の打ち回しです。

総括:混一色(ホンイツ)を鳴きで制するためのまとめ

鳴き混一色は、スピードと安定感を両立できる実戦的な戦術です。鳴いても成立し、役牌や対々和と組み合わせれば十分な打点が狙えます。

ただし、狙いがバレやすい点や、食い下がりによる打点低下には注意が必要です。鳴くタイミングや捨て牌の工夫を意識しながら、最適な判断を身につけていきましょう!

混一色を自在に操れるようになれば、あなたの麻雀はさらに一段上のレベルに到達しますよ!

💡この記事のまとめ

コメント