麻雀において「役牌バック」と「後付け」は、スピードと柔軟性を両立させる重要な戦術です。特に現代麻雀では門前にこだわらず、テンパイ速度を優先する局面が増えており、これらの技術を正しく理解することは勝率を大きく左右します。

この記事ではまず、役牌バックと後付けの定義とその関係性を明確に整理します。さらに、具体的な成立条件や仕掛け方、ありありルール・なしなし(完全先付け)ルールでの扱いの違い、錯和(チョンボ)のリスクまで徹底的に解説します。

また、「早い・高い・安全」の3条件を軸に、どのような状況で役牌バックを使うべきか、その判断基準を実例とともに紹介します。

最後に役牌バックを用いる際のメリット・デメリット、同巡フリテンや食い替えなどの実戦上の注意点も丁寧に掘り下げます。

そして実戦で役牌バックと後付けを自在に操るためのポイントを総括します。この記事を読めば、単なるルール知識に留まらず、状況に応じて戦略的に役牌バックを使いこなす力が身につくでしょう!

💡この記事で理解できるポイント

- 役牌バックと後付けの定義・違い・関係性を正しく理解できる。

- 実戦で使うべき場面や、鳴き判断・スピードと打点のバランスを学べる。

- アリアリ/ナシナシなどルールによる扱いの違いと錯和リスクを把握できる。

役牌バックと後付けの基本を正しく理解する

麻雀における役牌バックと後付けは似ているようで、実は明確な違いがあります。まずは両者の定義と関係性を押さえましょう。

「役牌バック」と「後付け」の定義と関係性を整理する

役牌バックとは、まず役のないメンツ(数牌のチーやポン)から仕掛けを始め、後から役牌を鳴いたりアガったりして役を付ける戦術です。

最初の段階では他家から見ると単なるスピード仕掛けに見えますが、実際は後の展開を見据えた計算された一手です。副露によって手を短くし、後から役牌を加えることで初めて役が成立する点が大きな特徴となります。

この手法は後付けの一種であり、最初の副露時点ではまだ役が確定していないため、判断を誤ると錯和に繋がる危険もあります。

それでも、スピード優先の現代麻雀においては非常に強力な武器であり、上級者ほど意識的に使いこなす傾向があります。役牌バックを成功させるためには、役牌の残り枚数や場況、他家の仕掛け速度を正確に読み取る観察力が求められます。

一方、後付けとは「最初は役なし、アガリ時点で役が成立する仕掛け全般」を指します。タンヤオ後付けなどもこのカテゴリーに含まれ、役牌バックはその中でも特に一般的な形です。つまり、役牌バックは後付けの中の代表例といえます。

この仕掛けはスピードを重視する現代麻雀で非常に有効で、テンパイまでの手数を短縮できる利点があります。ただし、ルールや場の雰囲気によっては禁止されることもあり、使い所を誤るとトラブルに発展することもあります。特にありありルール・なしなし(完全先付け)ルールの確認は必須です。

成立条件と仕掛け方を具体的な例で解説する

役牌バックの典型例は、数牌のターツ(塔子)をチーやポンしてから、役牌(白・發・中、自風や場風)で役を付けるケースです。

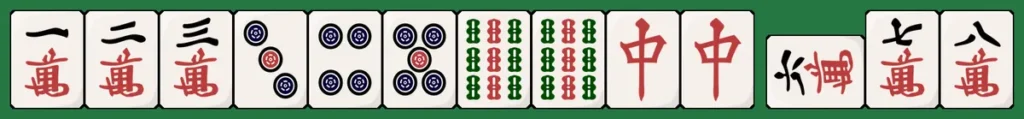

【役牌バックの例】

たとえば、上記のように をチーしてから、

をチーしてから、 でのみアガれる形を作るといった形が役牌バックです。このように、まず無役の部分から仕掛けていき、後から役を「上乗せ」するように完成させるのが基本的な流れです。

でのみアガれる形を作るといった形が役牌バックです。このように、まず無役の部分から仕掛けていき、後から役を「上乗せ」するように完成させるのが基本的な流れです。

さらに、この形はさまざまな応用が効きます。たとえば、序盤で役牌を2枚持っていて場に1枚切れの状況では、あえて数牌から鳴いて、他家の油断を誘う戦術としても機能します。役牌バックは手牌進行と心理戦を両立できる柔軟な戦術なのです。

待ちは多くの場合、役牌とのシャンポン待ちになります。たとえば、上記の「役牌バックの例」の場合、2枚残りの 待ちのシャンポンでも十分チャンスがあり、ツモや他家放銃を狙える可能性が高まります。

待ちのシャンポンでも十分チャンスがあり、ツモや他家放銃を狙える可能性が高まります。

リスクとしては、役牌以外ではアガれない点と、片アガリによる待ちの薄さがありますが、それでもスピードを優先したい局面や相手の大物手を先に蹴りたい場面では非常に強力です。加えて、バックと見抜かれにくい副露順を意識すれば、さらに有効度は増します。

アリアリ・ナシナシルールでの扱いと錯和のリスクを押さえる

役牌バックは「ありあり」ルールではOKですが、「なしなし」ルールでは錯和(チョンボ)になります。ナシナシでは後付け自体が禁止とされているため、アガリ時に役が確定していない仕掛けを行うと反則扱いとなるのです。

つまり、見た目上は同じ仕掛けでも、ルールによっては完全に許容範囲が異なる点を理解しておく必要があります。この違いは実戦で非常に重要です。アリアリの環境では、後付けを利用してスピードを上げることができ、攻撃的な戦術として活用できます。

しかしナシナシでは、同じ動きをすれば即チョンボ扱いになってしまうため、打ち手にとって大きな損失になります。特に大会やフリー雀荘ではルールが統一されていないことが多く、混乱しやすいポイントでもあります。

そのため、フリー雀荘や大会に参加する際は、ルールの確認が必須です。できれば卓に着く前に「後付けありですか?」と確認しておくのが安全です。後付けが禁止されている環境では、役を確定させた上での副露を心がけましょう。

また、仲間内でのセット麻雀でも事前にルールを共有しておくことで、不要なトラブルを防げます。ルール理解はマナーの一部でもあり、スムーズな対局運営に直結します。

役牌バック・後付けを使うべき場面とてりやき流の実戦判断

役牌バックや後付けは、どんな手牌・状況でも使えるわけではありません。ここでは、使うべき場面の基準や、メリット・デメリットを整理します。

「早い・高い・安全」3条件のうちどれを満たせば発進すべきか

役牌バックは、「早い」「高い」「安全」の3条件のうち2つ以上を満たすときに仕掛けるのが目安です。たとえば、ドラが2枚ある高打点手や、守備的に役牌トイツを持ちながらスピードを上げたい局面などが該当します。

また、親番でのテンパイ速度重視や、他家が染め手・リーチ手に向かっている場合の「先制かわし」としても非常に効果的です。自分がテンパイに近いときほど、思い切った仕掛けが有効になります。

さらに、手牌全体のバランスも重要です。孤立牌が多いときや、ドラ周りが使いづらい場合には、役牌バックによって形を整えながら攻守両面で立ち回ることができます。スピード感を持ちながらも、守備面での保険を兼ね備えた立ち回りになるため、中盤以降の選択肢が広がるのも魅力です。

ただし、打点が低く形が悪い手での無理な発進は危険です。特に愚形残りの鳴きはリスクが高く、仕掛けた結果オリられない状況を招くこともあります。

また、周囲が早い手のときに焦って仕掛けると、逆に押し返されて失点につながるケースも少なくありません。手の進行状況と他家のテンションを見極めながら、慎重に判断することが大切です。

もし、役牌バック以外にも鳴きを学びたい方は下記の鳴き本がおすすめです。

麻雀勝ち組の鳴きテクニック

📘 概要

近代麻雀戦術シリーズの一冊。鳴き判断と副露技術を114問の一問一答で体系的に鍛える実戦派の戦術書。

🌟 特徴

強引クイタン・役なしポン・邪魔ポン・海底回しチー等“実戦鳴き”を具体例で解説。

👤 口コミ

💭鳴きの精度が上がり着順管理が安定した

💭アガリトップの局面での判断が明確になった

鳴き判断を体系的に鍛えたい方に最適な一冊です。各章は実戦図→解説→練習問題の流れで構成され、鳴くべきか否かの基準を場況・点棒状況・手組の速度など複数の観点から多角的に示してくれます。

具体的には、リーチを受けた際に速度を優先すべきか安全度を重視すべきか、トップ目とラス目では同じ鳴きでも意味合いが変わるなど、局面ごとの具体的な思考法を学べるのが大きな魅力です。

また、強引クイタンや役なしポン、海底回しチーといった実戦テクニックも扱い、攻撃力が増す場面と守備が薄くなる場面を比較しながら、状況判断を一層磨ける構成になっています。

さらに押し引きとの兼ね合いを意識しながら副露精度を高められるため、「不用意な副露が減った」「アガリに繋がる鳴きだけ選べるようになった」「勝負所での判断に迷わなくなった」といった声も多く寄せられる実用度の高い一冊です。

鳴き麻雀で天鳳9段まで行った川村プロの麻雀本だよ。

特に和了率が低い方や、鳴いてよく放銃する方には、かなりおすすめだよ!

kindle unlimitedを登録すると、非常にお得に色んな麻雀本を読めるので、かなりおすすめです!

➡️Kindle Unlimitedで麻雀本を読む!

役牌バックのメリットとデメリットを比較して理解する

最大のメリットはスピードアップと守備力の両立です。字牌の対子を残すことで安全牌候補を確保しつつ、速攻でテンパイに近づけます。また、他家へのけん制効果も期待できます。加えて、手組みの自由度を残したまま柔軟に進行できる点も大きな強みです。

役牌を抱えながら前進することで、状況に応じて攻守どちらにも転じられるのが役牌バックの魅力です。さらに、対局全体のテンポを掌握し、相手の思考リズムを崩す副次効果も見逃せません。

一方のデメリットは、役牌が出なければアガれない点と、片アガリで待ちが薄くなることです。特に他家が字牌を抱えている状況では、手詰まりになりやすくなります。また、リーチ宣言や他家の副露によって役牌の出現率が下がると、役牌バックが機能しにくくなる場合もあります。

さらに、同巡フリテンや、役にならない牌のツモによるフリテン化のリスクもあるため、常に役牌の残り枚数や河の安全度を意識しましょう。場合によってはテンパイ維持よりも回し打ちを選ぶ判断が求められることもあります。

実戦で注意すべきポイント(同巡フリテン・暗刻判定)

役牌バックを扱う上で注意すべき代表的な2点が「同巡フリテン」「暗刻確定」です。これらは一見細かいルールに見えますが、知らずにプレーしていると重大なミスや反則に繋がるため、確実に理解しておく必要があります。

特に同巡フリテンは、役牌にならない方の待ち牌が河に出た同巡に役牌が出た場合、ロンできなくなるため要注意です。この現象は初心者が最も混乱しやすいポイントのひとつであり、「今のは和了れたのに!」という誤解を生みやすい場面です。

実戦では、見逃したアガリ牌の直後に役牌が出てもロンできないことをしっかり頭に入れておきましょう。

また、役牌がすでに暗刻になっている場合は「バック」ではなく、純粋な役牌手として扱われます。つまり、最初から役が確定しているため後付けではなくなるということです。この違いを理解しておくと、仕掛けの意図や戦略の幅がぐっと広がります。

暗刻を利用した守備的な構えや、トイトイや混一色への発展など、多彩な展開が可能になるでしょう。役牌バックを使いこなすためには、これらの細かいルールと状況判断の積み重ねが重要なのです。

フリテンなどの特殊なケースに適した戦術を学べる本として、「ウザク式麻雀学習 何切る 金」をおすすめします。下記に詳細をまとめているため、ぜひご覧ください。

ウザク式麻雀学習 何切る 金(ゴールド)

📘 概要

類似の手牌を比較しながら牌効率や特殊なケースを学べる最新刊。

🌟 特徴

鳴きやフリテンなど従来の何切るにない切り口を追加し、対応力を磨ける構成。

👤 口コミ

💭思考を切り替える重要性が理解できた

💭実戦での対応力が向上したと感じた

2024年8月に発売された最新刊であり、従来の何切る本にはなかった特殊なケースも扱う点が大きな特徴となっています。鳴きやフリテンのような実戦で頻発するものの他書では深く触れられなかったテーマが取り上げられており、幅広い状況に対応できる力が養える内容です。

さらに比較形式で学ぶことで、手牌選択の柔軟性や応用力が自然と身につき、経験者がこれまで以上に対応力を高めるのに役立ちます。発売時からネットでも大きな話題となり、SNSやレビューサイトでも「実戦で役立つ」「新しい発見が多い」といった意見が相次ぎました。

そのため、中級者以上がスキルを引き上げるうえで特におすすめできる内容となっています。

kindle unlimitedを登録すると、非常にお得に色んな麻雀本を読めるので、かなりおすすめです!

➡️Kindle Unlimitedで麻雀本を

(Q&A)役牌バックと後付けに関するよくある質問

Q1. 役牌バックは初心者でも使いやすい戦術ですか?

A1. 使えますが、まずはルール理解が必須です。後付け可のアリアリルールで練習し、チョンボを避けながら使い所を覚えると良いでしょう。慣れればスピードアップに大きく貢献します。

Q2. 役牌バックと単なる後付けの違いは?

A2. 役牌バックは後付けの一種で、数牌から鳴いて後に役牌で役を完成させる手順を指します。つまり、「役牌を軸にした後付け」が役牌バックです。

Q3. フリー雀荘で役牌バックを使っても大丈夫?

A3. アリアリルールであれば問題ありません。ただし、店によっては「完全先付け」を採用している場合もあるので、卓に着く前に確認するのが安全です。

Q4. 他家に役牌バックを見抜かれにくくするコツはありますか?

A4. 数牌の仕掛け方を工夫することが大切です。タンヤオやトイトイに見えるように仕掛けたり、河の出方を自然に見せると読まれにくくなります。

Q5. ダブルバックはどんな形を指しますか?

A5. 二種類の役牌(例:白と發)でシャンポン待ちになっている状態を指します。どちらでアガっても役牌の条件を満たしますが、後付け扱いになる点は変わりません。

(総括)役牌バックと後付けを実戦で使いこなすためのまとめ

役牌バックと後付けは、スピード麻雀時代に欠かせない戦術のひとつです。アリアリ環境では合法かつ効果的な武器となり、特にドラや役牌が絡む局面では高い勝率を発揮します。

ただし、過信は禁物です。ルール確認とリスク管理を徹底し、状況に応じて使い分けることが上達への近道です。役牌バックを自在に操れるようになれば、あなたの麻雀は一段階レベルアップしますよ!

💡この記事のまとめ

コメント