麻雀の役の中には似ているようで大きく違う役が存在します。特に「三暗刻(サンアンコー)」と「四暗刻(スーアンコー)」は初心者が混同しやすい代表例であり、その理解不足が実戦での失点や誤解につながることも少なくありません。

この記事では、四暗刻と三暗刻の定義から点数、そして実戦での狙い方まで丁寧に整理していきます。さらに、ツモとロンで成立条件が変わる具体例や、鳴きの扱い、暗槓と明刻の違いといった基本事項を掘り下げて解説します。

加えて、対々和との関係や複合時の扱い、四暗刻単騎の特別な成立条件やダブル役満の可能性についても触れ、ルールごとの違いに注意を促します。

また、点数差や実打点イメージ、リーチやドラとの複合でどのように打点が伸びるのか、さらには三暗刻や四暗刻の出現頻度と期待値の目安も紹介します。こうした基礎と実戦の両面を理解することで、役の成立可否を冷静に判断できるようになり、戦術選択の幅が大きく広がります。

最後には、実例を通じた成立・不成立の判断手順や、リーチ判断、見逃し、フリテン回避などの戦術面も整理します。誤解しやすいポイントを避けて正しい知識を持つことで、対局がより楽しくなるだけでなく、勝負どころでの一打に自信を持って臨めるようになりますよ!

💡この記事で理解できるポイント

- 三暗刻と四暗刻の定義や成立条件の違いが整理できる。

- ツモ・ロンや鳴きの有無による成立・不成立の具体例を把握できる。

- 点数差や対々和・四暗刻単騎との関係など得点計算の基礎が理解できる。

- 実戦でのリーチ判断やフリテン回避といった戦術的な対応を学べる。

四暗刻と三暗刻の違いを定義から理解する

三暗刻と四暗刻はどちらも暗刻を使う役ですが、成立条件や扱いに違いがあります。この章では、定義やツモ・ロンの違いをわかりやすく整理します。

基本の成立条件と暗刻・明刻の意味

三暗刻(サンアンコウ)とは暗刻を3組そろえることで成立する2翻役であり、四暗刻は暗刻を4組そろえることで成立する役満です。

「暗刻」とは自分でツモによって3枚をそろえた組み合わせを意味し、偶然性と技巧が交じり合う要素でもあります。これに対して、他家からの打牌を鳴いて3枚を集めた場合は「明刻」と呼ばれます。

明刻はスピードを重視する副露戦術には有効ですが、三暗刻や四暗刻の暗刻としては数えられません。

つまり「自分で引き寄せたかどうか」が大きな分岐点になるのです。初心者が見落としがちな点ですが、成立可否を決める重要な条件となります。

さらに暗刻には守備面での強みを持つケースがあります。自分の手に同じ牌が固まることで、その牌が安牌であれば、相手に放銃する可能性が減ります。

一方で、自分がたくさんその牌を持っているということは他家はその牌で欲している(=待っている)可能性もあるため、安全度が高い牌でない限りは注意が必要になります。

三暗刻や四暗刻を理解する際には、単に役の条件だけではなく、暗刻と明刻が持つ意味やゲーム全体への影響まで意識することが大切です。役の理解と牌効率の考え方を結びつけて学ぶことで、より深い戦術理解につながるでしょう。

ツモ・ロンや鳴きによる成立の違い

四暗刻の場合

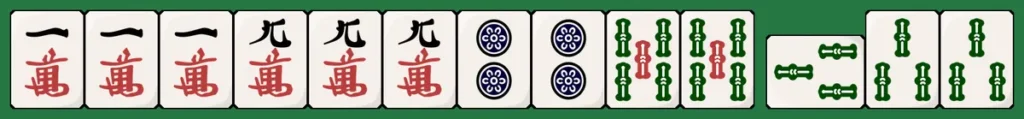

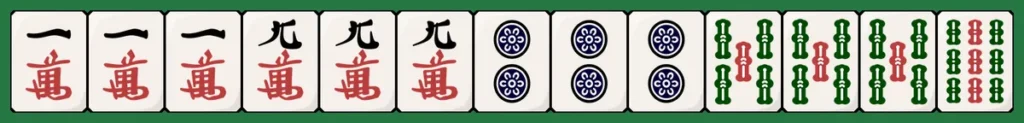

四暗刻は門前でしか成立しません。特に「暗刻3+対子2のシャンポン待ち」の場合は、ツモによる和了なら四暗刻として認められますが、ロン和了の場合は三暗刻+対々和にしかならない点が重要です。

この違いは初心者が混乱しやすい典型例であり、実際の試合の結果を大きく左右することがあります。場面によっては逆転劇に直結するため、正確に理解しておくことが大切です。

また、門前で進行することの難しさも四暗刻を特別な役満にしている理由の一つです。途中で鳴きを入れてしまえば即座に成立しなくなるため、手牌構成の柔軟性や押し引きの判断力が試されます。

さらに、対局中に暗刻を維持しながら安全度を確保することは高い技術と冷静な判断を求められます。手牌進行のスピードと守備意識の両立は簡単ではなく、上級者でも苦労する部分です。

そのため、四暗刻を狙う際には状況判断とリスク管理が欠かせません。

三暗刻の場合

一方、三暗刻は暗刻3組さえ揃えることができれば、残り1面子は鳴きでも成立します。そのため副露を駆使しながらスピード感を持って仕上げることも可能であり、和了までのルートが非常に豊富です。

鳴きを考慮すると三暗刻のほうが現実的に狙いやすく、スピードと安定感の両方を兼ね備えた役といえるのです。

また、三暗刻はリーチやドラとの複合によって打点が大きく跳ね上がるため、満貫や跳満といった実用的な高得点に届くこともあります。例えば、三暗刻+対々和+ドラ2といった組み合わせで一気に跳満まで伸びることもあるのです。

そのため、狙えるときには積極的に活用でき、戦略の幅を広げる役でもあります。さらに、七対子からの変化や偶発的な形でも三暗刻に発展する可能性があるため、実戦での柔軟な発想が勝敗を分けることにつながります。

四暗刻単騎とダブル役満の可能性

四暗刻単騎は、暗刻4組に加えて雀頭を単騎待ちとする特別な形であり、麻雀役の中でも屈指の難易度とインパクトを誇ります。この場合はロンでもツモでも四暗刻が成立するため、他の待ち形と比べて価値が非常に高いとされています。

四暗刻はシャンポン待ちなどでロン和了だと三暗刻+対々和扱いになるケースがありますが、単騎待ちに限る四暗刻単騎はその制約を超えて常に役満として認められる点が最大の特徴です。

また、4つの暗刻を先に揃えたうえで単騎待ちになると限定されるぶん、実現のハードルは非常に高く、到達できるケースは稀です。配牌やツモがよほど偏らなければ成立しないため、上級者であっても偶然の要素に大きく左右されます。

しかし、完成したときのインパクトは格別であり、観戦者に強烈な印象を与えるだけでなく、自身の勝利を一気に決定づける瞬間となるのです。

さらに、主要団体やMリーグでは単一役満扱いであるが、一部のルールや大会では「ダブル役満」として扱われ、通常の役満よりもさらに高得点を得られることがあります。

公式戦や地域のルールによって評価が分かれる部分でもあり、夢のある大逆転のチャンスを秘めている一方で、ダブル役満扱いになるかどうかは採用ルール次第です。対局前に必ずルールを確認し、実戦で誤解やトラブルを防ぐことが大切ですよ。

四暗刻と三暗刻の違いを点数と関連役から考える

点数や関連する役を理解しておくと、実戦での判断がぐっとしやすくなります。この章では対々和との関係や点数差、出現頻度について解説します。

対々和との関係と複合時の扱い

三暗刻や四暗刻は、すべて刻子で揃える「対々和」と同時に成立するケースがあります。例えば、三暗刻+対々和や、四暗刻+対々和という形です。

これらは一見複数の役が加算されて大きな得点になるように思われますが、実際のルールでは必ずしもそうではありません。

特に四暗刻が成立する場合には役満が最優先で適用されます。そのため、複合しているはずの対々和や三暗刻の翻はすべて打ち消され、役満単独の点数計算となるのです。

これは「役満は他の役より優先する」という麻雀の基本的な考え方に基づいています。その一方で、三暗刻と対々和が複合する場合は翻数が加算され、リーチやドラが絡めば大きな打点に化ける可能性もあります。

例えば、三暗刻+対々和+ドラ2の組み合わせで跳満に到達するなど、現実的に大きな収入源になるパターンも存在します。

三暗刻と複合するのは対々和のみならず、タンヤオなどの役もあるので、まずは役を全体的におぼテイクこが大切です。

点数差と実打点イメージ(リーチ・ドラ込み)

三暗刻は2翻役であり、単独では中堅クラスの役ですが、リーチやドラと複合することで満貫や跳満に届くケースも多く見られます。特に、ドラが複数絡んだりリーチをかけてツモを決めれば、一気に打点が跳ね上がり、満貫や跳満といった大きな収入につながることもあります。

さらに、裏ドラや赤ドラの存在によっても大幅な加点が可能で、三暗刻が思わぬ高打点に化ける瞬間は少なくありません。現実的に到達可能な打点上昇要素として活用しやすく、実戦の勝負どころで頼れる存在といえるでしょう。

加えて、比較的成立条件が緩やかなため、流れの中で自然に完成するケースもあり、手堅く狙える役としてプレイヤーに重宝されています。

一方で四暗刻は役満固定点であり、親なら48000点、子なら32000点と設定されています。その破壊力は圧倒的で、試合を一瞬でひっくり返す可能性を秘めています。

まさに麻雀の花形役といえ、完成した瞬間に場の空気を支配する迫力があります。しかしながら、役満を狙う過程では手牌の柔軟性が失われやすく、結果的に和了できずに流局したり、無理に押し込んで放銃のリスクを背負う場面も少なくありません。

特に四暗刻は門前限定であることから、鳴きを入れてしまうと途端に成立しなくなる点に注意が必要です。したがって、無理に狙えば失点につながるため、状況判断を踏まえて狙うかどうかを冷静に見極めることが重要です。

また、トップ目での安定選択やラス目での逆転狙いなど、局面ごとの打点期待値とリスクのバランスを取ることが、四暗刻を実戦で最大限に活かすためのポイントになります。

出現頻度と期待値の目安

三暗刻は出現率が0.67〜0.76%程度と言われており、実戦でもそこそこお目にかかれる役です。特に配牌で対子が多く、序盤から暗刻が2組以上できているようなときには狙う価値があり、自然な進行の中で完成することも少なくありません。

さらに、三暗刻はリーチやドラとの複合で打点が急上昇するため、出現頻度と期待値を考えると非常に実用的な役といえます。例えば、三暗刻+リーチ+ドラ2で跳満に到達するケースもあり、現実的な強さを持ちます。

守備的に手を進めていても偶然三暗刻になることがあるため、攻守両面で頼れる存在といえるでしょう。さらに、七対子と似たような形から三暗刻に変化する場面もあり、柔軟な発想で狙える点も魅力です。

一方で四暗刻は役満の中では比較的出やすいとされていますが、それでも発生率は約0.04〜0.05%と非常に低い数字にとどまります。つまり2000回に1回出るかどうかというレベルであり、狙って簡単に作れるものではありません。

役満の中では現実的に可能性があるといわれますが、それでも実現の難しさは格別です。しかし夢のある役であることは間違いなく、条件が自然に揃ったときや、ラス目からの逆転を狙いたい局面では意識する価値があります。

また、四暗刻は和了に至れば試合をひっくり返すほどの点数を獲得できるため、発生率の低さと破壊力の大きさを正しく理解しておくことが大切です。さらに四暗刻単騎やダブル役満扱いのルールが絡むと、一撃で勝負を決める可能性もあり、まさに究極の一打と呼ぶにふさわしい存在です。

四暗刻と三暗刻の違いを実戦戦術に活かす

最後に、実戦でどう狙うか、どんな判断をすべきかを整理します。成立・不成立の見極めやリスク管理の方法を学んでおきましょう。

実例から見る成立・不成立の判断手順

暗刻3+対子2のシャンポン待ちでは、ツモによる和了なら四暗刻として成立しますが、ロン和了の場合は三暗刻+対々和扱いとなります。この違いは多くの初心者が勘違いしやすい典型例であり、実戦で点数や結果に大きな差を生む重要な要素です。

特にリーチをかけている場面やオーラスなど勝負どころで誤解してしまうと、思わぬ失点や逆転負けにつながる危険性があります。そのため、ツモとロンで成立可否が変わるケースをしっかり理解し、常に冷静に判断できるよう備えておくことが欠かせません。

さらに暗槓は暗刻として扱われるため、三暗刻や四暗刻を狙う際には積極的に取り入れられる一方、明刻、明槓を含めてしまうとどちらの役も成立しなくなります。つまり、自分で引き寄せた刻子かどうかが常に問われるのです。

実際の対局では、刻子を意識して手組みを進めているうちに明刻と暗刻が混在してしまう場面も少なくありません。その違いを明確に理解しておくことで、成立する役を正確に判断でき、思わぬチョンボや得点計算の誤りを防げます。

加えて、代表的な牌姿の例を通じて繰り返し練習しておくと理解がより深まり、実戦での応用力も高まりますよ。さらに、プロの対局譜やネット麻雀の牌譜を振り返りながら「どのケースが成立して、どのケースが不成立になるのか」を確認しておくと、理論と実践が結びつきやすくなります。

結果として、初心者だけでなく中級者以上でもよく起こる勘違いを防ぎ、安定した成績に直結します。

リーチ判断・見逃し・フリテン回避のてりやき流戦術

四暗刻を狙うときはリーチをかけて場を固定し、相手の動きを制約する大きなメリットがあります。リーチによって他家の攻撃意欲を削ぎ、安易な押しを防ぐことでロンでの和了の可能性が低くなり、自分がツモでの和了となる可能性も高まります。

強気に勝負を仕掛けることで一気に主導権を握れるのは魅力ですが、同時にリーチによるリスクも存在します。

特に、上の手牌のようにロンでは三暗刻にしかならない形の場合には、あえて見逃してツモを狙う勇気も必要です。

リーチをかけるか、それともダマで構えるかという選択は、点差や局面、さらには残り局数など複数の要素によって大きく変わるため、常に柔軟な思考が求められるのです。

さらに、フリテンの状態でリーチをかけてしまうと和了できず、結果的に点棒を失うリスクがあります。特に高打点を狙っている場面では、フリテンに気づかずリーチしてしまうと致命的なミスになりかねません。

そのため、リーチを宣言する前に自分の待ちがフリテンでないかを必ず確認し、冷静な判断を下すことが重要です。加えて、フリテンリーチを避けるだけではなく、手替わりを待ってより強力な形に変化させるといった工夫も実戦では効果的です。

例えば、両面待ちや単騎待ちへの変化を期待しながら打牌を調整することで、和了率を高めながらリスクを最小化できます。状況を多角的に見て判断できれば、四暗刻の成功率を高めるだけでなく、大きな失点を未然に防ぎ、勝負全体を有利に進められます。

(Q&A)三暗刻と四暗刻に関するよくある質問

Q1. 四暗刻のシャンポン待ちはロンで役満になりますか?

ツモなら四暗刻として役満になりますが、ロンの場合は三暗刻+対々和の複合扱いです。つまり、同じ形でも和了り方によって役の格付けが変わるのです。

この違いを知らないと「四暗刻だと思ってロンしたのに役満にならなかった」というミスにつながります。成立可否は最終牌の取り方で変わる点に注意しておくと安心ですよ。

Q2. 暗槓は三暗刻や四暗刻の暗刻として数えられますか?

暗槓は自分のツモで揃えた扱いになるため、暗刻としてしっかりカウントされます。そのため、三暗刻や四暗刻を目指すときに暗槓が混ざっていても問題ありません。

ただし、明槓や加槓の過程で他家の牌を使った場合には明刻となり、不成立の原因になることがあります。「槓子=常に暗刻」というわけではないので、槓の種類を正確に見極めることが肝心です。

Q3. 四暗刻単騎はダブル役満扱いですか?

一般的なルールでは役満として扱われますが、ルールや大会規定によってはダブル役満になることもあります。例えば、競技麻雀や特別大会では「四暗刻単騎=ダブル役満」と明記される場合が多いです。

一方、家庭麻雀やフリー雀荘ではシングル役満に統一されているケースもあります。卓に入る前に採用ルールを確認しておくことが、トラブルを避ける大切なポイントですね。

Q4. 三暗刻は鳴いても成立しますか?

暗刻の3組をすべて自力で作っていれば、残りの1面子は鳴いても三暗刻は成立します。つまり「暗刻部分さえ自力で完成していれば良い」というのが基本的な考え方です。

ただし、暗刻と思っていた組が実は他家の牌を利用した明刻だった場合は役から外れてしまいます。牌姿確認の際には「どの組を自力で作ったか」を意識するのが大切ですよ。

Q5. 四暗刻狙いでリーチはかけるべきですか?

四暗刻狙いのリーチ判断は、手形や点差、局面の状況によって変わります。ツモ限定の形であればダマに構えて、役満ツモを狙うのが効果的です。一方で、リーチをかければ他家からの牽制になり、場を支配できるメリットもあります。

また、フリテンの有無や待ちの広さ、手替わりの可能性を考慮しながら選択することが求められます。「リーチ一択」と決めつけるのではなく、状況に応じた柔軟な判断が成功のカギになりますね。

(総括)三暗刻と四暗刻の違いを理解して実戦に活かすまとめ

三暗刻と四暗刻は暗刻の数が違うだけでなく、ツモ・ロンの成立条件や鳴き可否に大きな差があります。そのため、理解しておくことで得点力と戦術幅が広がります。

特に四暗刻は夢のある役満ですが、三暗刻は現実的に活用できる便利な役です。四暗刻と三暗刻の違いを押さえ、実戦で最適な選択を心がけましょう!

💡この記事のまとめ

コメント