四暗刻は、麻雀の中でも比較的お目にかかりやすい役満です。

しかし「どんな待ちなら四暗刻なのか」「シャンポンでロンしたらどうなるのか」など、細かいルールで迷う人は多いです。

この記事では、四暗刻の成立条件・待ち形・裁定・戦術を一通り整理します。

実戦で迷いやすいシャンポン待ちやスッタン、リーチ判断までまとめて解説するので、一度読めば四暗刻まわりのモヤモヤがほぼなくなります。

💡この記事で理解できるポイント

- 四暗刻の正式な定義と、門前限定になる理由

- 成立する待ち形・しない待ち形(シャンポン・単騎・ロン/ツモ)の完全整理

- 対々和・三暗刻との分岐や、リーチ/ダマ判断など実戦での打ち方

- 四暗刻単騎(スッタン)・他役満との複合・Mリーグの実戦例までの総まとめ

四暗刻の成立条件や確率、ロンの成立可否などの基本

まずは四暗刻そのものの定義と、門前条件・暗槓の扱いを整理します。

ここをきちんと理解しておくと、後の待ち形の説明もスムーズに入ってきます。

四暗刻とは?成立条件や確率などの基礎情報

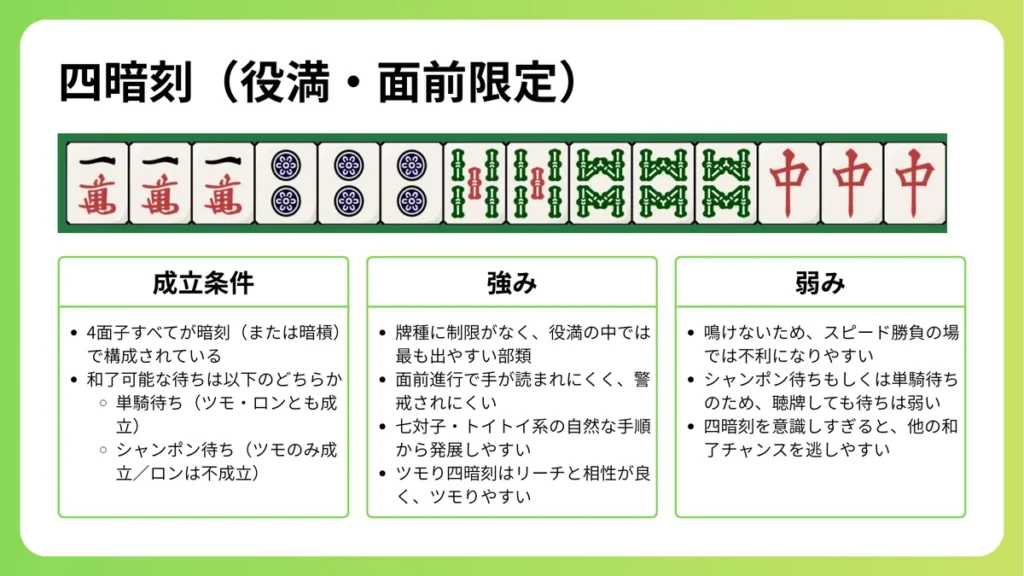

四暗刻は、4つの暗刻(または暗槓)と1つの雀頭で構成される門前限定の役満です。

「暗刻」とは同じ牌3枚を、誰からもポンせず自分だけで集めた形のことです。

四暗刻のポイントは次の通りです。

つまり、「ポンして刻子を作った時点で、もう四暗刻は消える」ということです。

対々和(トイトイ)と見た目の形は同じですが、暗刻か明刻かが大きな違いになります。

四暗刻は、他の多くの役満と違い、萬子・筒子・索子・字牌のどれを使っても構いません。

清老頭のように「1と9だけ」などの縛りもなく、字一色のように「字牌だけ」という縛りもありません。

この「牌種の自由さ」が、四暗刻を役満の中でも比較的出やすい部類にしています。

四暗刻の出現確率は約0.03%から0.05%程度とされており、役満の中ではもっとも高いです。

もし、四暗刻の確率に関して、さらに詳しく知りたい場合は、「四暗刻・四暗刻単騎の確率」の記事をご覧ください

麻雀で勝てるようになりたい方は、役と同じくらい大事な要素があるため、「麻雀初心者の勝つコツ」も併せてご覧ください。

形の要件と門前条件

四暗刻が成立するには、形だけでなく「門前であること」が重要です。

門前とは、ポン・チー・明槓を一度もしていない状態のことです。

四暗刻の形の要件を、あらためて整理します。

- 4つの面子がすべて暗刻または暗槓

- 面子の中に順子(2-3-4など)は1つも含まない

- 雀頭は1組だけで、どの牌でもよい

- ポン・チー・明槓をしていない(門前)

ここで大事なのは、「ポンしてできた刻子は暗刻ではなく明刻」という点です。

たとえば上記のように暗刻が3つあり、1つだけポンして作った明刻がある場合は、四暗刻ではなく三暗刻です。

門前条件があるため、スピードよりも手役の重さを優先する役と言えます。

他家からは捨て牌だけでは四暗刻だとは気づかれにくいので、見落とされて一気に役満が決まることも多いです。

「四暗刻と鳴き」に関する記事をまとめているため、詳しく知りたい方はご覧ください。

暗刻と暗槓の扱い

暗槓は、同じ牌4枚を自分の手牌だけでそろえて槓した形です。

ルール上は「暗刻の延長」として扱われるため、暗槓を含んでも四暗刻は成立します。

ここでよくある疑問が次の2つです。

多くの一般ルールでは、暗槓は門前を崩さないとされています。

つまり、暗槓をしていてもリーチできますし、四暗刻の条件も満たします。

また、暗槓を4つ作っても、その4つがすべて自分のツモだけでそろっていれば、形としては「4つの暗刻が強化されたもの」です。

理論上は、四槓子(スーカンツ)と四暗刻が同時に成立するような超レアケースもあり得ます。

四暗刻は「刻子4組+頭1組」というシンプルな構造だけど、暗刻であること・門前であることの2つをセットで覚えると、対々和や三暗刻との違いが一気にクリアになるよ。「四暗刻と三暗刻の違い」の詳細も別記事にまとめているので、詳細を知りたい場合は読んでみてね!

四暗刻に関するカンの詳しいルール・実践判断について知りたい方は、「四暗刻の手牌におけるカン」についてまとめた記事をご覧ください。

四暗刻の待ち形(ツモり四暗刻・四暗刻単騎)と基本ルール

ここでは、四暗刻で一番ややこしい「待ち形」と「ロン/ツモの違い」を整理します。

特にシャンポン待ちの裁定をきちんと理解しておくと、実戦の判断ミスが減ります。

成立する待ち形の整理

四暗刻として正式に認められる待ち方は、次の2パターンだけです。

ここで使う用語は次の通りです。

- シャボ待ち:2つの対子があり、そのどちらかを3枚にすれば和了になる待ち

- 単騎待ち:雀頭になる1枚だけを待つ形

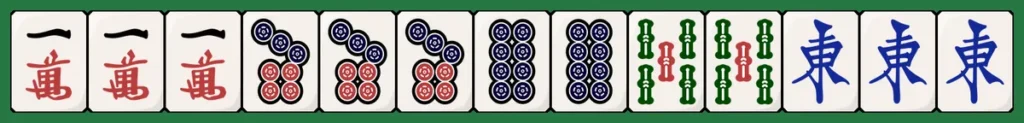

まず、①シャボ待ちのとき。

暗刻が3つできていて、残りの1面子+雀頭の部分が「対子+対子」になっているケースを考えます。

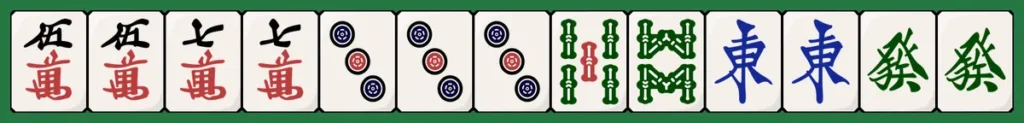

【①シャンポン待ちの手牌例】

この形は、 を引いて

を引いて

にするか、

にするか、 を引いて

を引いて

にすればアガリです。

にすればアガリです。

どちらも、暗刻4組+雀頭1組の形になります。

ただしこのとき、ツモなら四暗刻、ロンなら成立しないという大事なルールがあります。

理由は次の節で説明します。

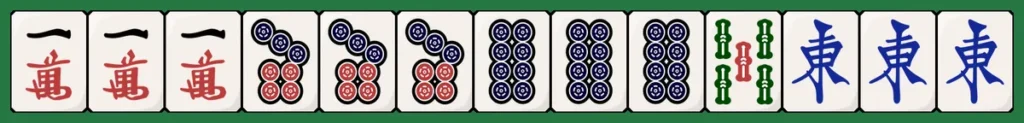

一方で、②単騎待ちの場合です。

暗刻4組がすでに完成していて、雀頭になる1枚だけを待つ形を考えます。

【②単騎待ちの手牌例】

このときは、ツモでもロンでも四暗刻が確定します。

4つの暗刻はすでにそろっていて、最後の1枚は雀頭を作るだけなので、明刻にはなりません。

つまり、四暗刻として成立するかどうかは「暗刻が最終的に4つ揃うかどうか」で決まると覚えるとよいです。

四暗刻でのロンに関するルールはよく勘違いされるため、「四暗刻でのロンのルールと戦術」をまとめました。、ぜひご覧ください。

シャボ待ちの四暗刻の扱い

四暗刻で一番間違えやすいのが、シャボ待ちのロン和了です。

結論としては、シャボ待ちのロンでは四暗刻はつきません。

理由はシンプルです。

シャボ待ちでロンしたとき、和了牌は他家から出た1枚なので、その面子は「明刻」扱いになるからです。

さきほどの例を使って説明します。

ここで、他家が を切り、それをロンしてアガったとします。

を切り、それをロンしてアガったとします。

このときは、

+

+ (他家牌)=

(他家牌)=

(明刻)

(明刻)

となるので、暗刻は3組しかありません。

形としては「明刻1つ+暗刻3つ+雀頭」という構成です。

そのため、成立する役は主に次のようになります。

- 三暗刻(3組の暗刻)

- 対々和(すべて刻子構成)

- 他の役(ドラ・役牌など)+符計算

点数的には、三暗刻(2翻)+対々和(2翻)で合計4翻。

ドラ次第ですが満貫以上の点数です。

一方、同じ形で5を自分でツモってきた場合はどうなるでしょうか。

このときは、手牌の5を3枚そろえて暗刻にできます。

+

+ (自ツモ)=

(自ツモ)=

(暗刻)

(暗刻)

この場合は暗刻が4組になり、雀頭は88のままです。

つまりツモなら四暗刻(役満)、ロンなら三暗刻+トイトイ(満貫以上)という大きな差が生まれます。

この「ツモなら役満、ロンなら満貫」を、実戦ではツモり四暗刻(ツモスー)と呼びます。

「ロンなら対々和だし、それでも十分高いからリーチする」という判断もよくあります。

四暗刻におけるツモとロンの違い

ここまでの内容を、ツモとロンで具体的に整理してみます。

ポイントは、誰の牌で面子が完成したかです。

四暗刻におけるツモとロンのポイント

- 自分のツモで面子が完成 → 暗刻(または暗槓)

- 他家の牌で面子が完成 → 明刻(または明槓)

したがって、

- シャンポン待ち+ツモ → 最後の面子が暗刻扱い → 四暗刻成立

- シャンポン待ち+ロン → 最後の面子が明刻扱い → 四暗刻不成立

- 単騎待ち+ツモ/ロン → そもそも4暗刻は完成済み → どちらでも四暗刻成立

実戦でよくある場面として、「ツモり四暗刻でリーチして、出アガリでも満貫以上あるし、ツモれば役満で最高」というケースがあります。

リーチ棒・裏ドラ・一発などが絡めば、ロンでも倍満級になることもあり、リターンが非常に大きい待ちです。

シャボ待ちの場合、ツモだけが四暗刻になるというルールを、まずはしっかり覚えてね。「ツモったら役満、ロンでも十分高い」のがツモり四暗刻で、戦術的にもとても価値の高いテンパイだよ。

四暗刻の戦術と狙い方!トイトイ・三暗刻との違いなどを解説

ここからは、四暗刻を「どう狙うか」「どこで諦めるか」という実戦的な話に入ります。

対々和や三暗刻との分岐、リーチ判断もここで整理します。

四暗刻を意識する配牌

四暗刻は、最初から狙って作るというより、手を進める中で自然に見えてくる役満です。

特に次のような配牌や中盤の形では、四暗刻の可能性を少し意識してみましょう。

たとえば、配牌や序盤の手牌で

のように、対子+暗刻だらけの手が来たとします。

このときは、順子を無理に作ろうとせず、刻子を増やすイメージで手を進めると、自然と四暗刻や対々和が視野に入ってきます。

ただし、四暗刻だけを追いすぎて手が遅くなるのは危険です。

特に南場や点棒状況が悪いときは、役満を諦めて対々和や三暗刻、満貫クラスでサッとアガる判断も必要になります。

実戦では、「七対子(チートイツ)と四暗刻の両天秤」になっていることも多いです。

対子手からスタートして、途中で暗刻が増えたら四暗刻寄りに、順子が伸びてきたら普通の面子手寄りに、と柔軟に切り替えるのが大切です。

四暗刻の手牌の鳴き判断知りたい方は、四暗刻の鳴き戦術についてご覧ください。

対々和・三暗刻との分岐

四暗刻は、形だけ見れば対々和・三暗刻の完全上位互換です。

しかし、門前縛りでスピードが遅くなるというデメリットがあります。

そこで大事になるのが、「どこで鳴いて対々和に切り替えるか」という判断です。

目安として、次のように考えるとバランスが取りやすくなります。

- 東場・点棒が余裕 → 四暗刻や高打点をじっくり狙ってもよい

- 南場・ラス目 → 逆転を狙って四暗刻を狙ってよい。親なら連荘狙いで鳴いてよい。

- 南場・トップ目 → 無理な役満追いはリスクが高いので、安全にアガれる手順を優先

また、三暗刻(3組の暗刻)が見えているときは、

- すでに鳴いている面子がある → 四暗刻は消えているので、三暗刻+対々和など普通の高打点を目指す

- 門前で暗刻3組 → ツモり四暗刻の可能性が高いので、無理に鳴かず門前維持を優先

という分岐がわかりやすいです。

点数面で見ると、

- 四暗刻:役満(親なら32000点、子なら48000点)

- 三暗刻+対々和+ドラ:満貫〜倍満クラス

となります。

役満はもちろん魅力ですが、局面によっては満貫・跳満で十分な場面も多いことを忘れないでください。

リーチ判断とダマ選択

四暗刻テンパイ時のリーチかダマかは、実戦でも非常に悩ましいポイントです。

代表的な場面ごとに整理します。

- ツモり四暗刻(シャンポン)テンパイ

- 四暗刻単騎(スッタン)テンパイ

総合すると、

と覚えておくと、実戦で素早く判断できます。

対々和・三暗刻との分岐と、ツモスーならリーチ・スッタンならダマが基本という2点を軸にすると、判断がかなり楽になるよ

四暗刻の注意点とQ&A

最後に、四暗刻で起こりやすいルール問題やスッタンの扱い、他役満との複合、よくある疑問をまとめて解説します。

四暗刻単騎(スッタン)とは

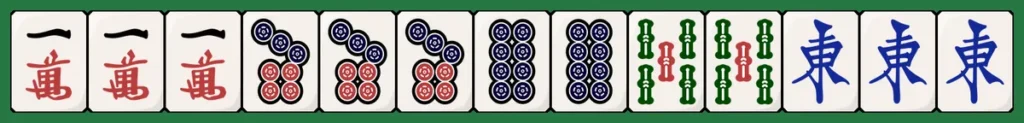

四暗刻単騎(スッタン)とは、暗刻4組がすでに完成していて、頭になる1枚だけを待っている単騎待ちの四暗刻です。

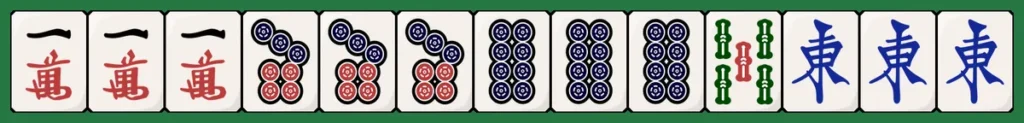

【四暗刻単騎(スッタン)の例】

この形は、どの牌でアガっても必ず四暗刻になります。

特徴は次の通りです。

一部のルールやオンライン麻雀では、この四暗刻単騎をダブル役満として扱います。

代表的な例を表にまとめると、次のようになります。

| ルール・サービス | 四暗刻単騎の扱い |

|---|---|

| 雀魂 | ダブル役満 |

| 麻雀格闘倶楽部 | ダブル役満 |

| 天鳳 | 役名は区別だが点数は単役満 |

| MJシリーズ | 単なる役満 |

| 多くのプロ団体・フリー雀荘 | 単なる役満 |

※最新情報は各公式サイト・ルール説明で必ず確認してください。

歴史的には、「単騎待ちだけ役満」「単騎ツモだけダブル役満」など、かなりバラバラなローカルルールも存在しました。

現在は、点数インフレを抑えるために単なる役満とするルールが主流になりつつあります。

スッタンテンパイのときは、前の章でも書いたように

という理由から、四暗刻単騎待ちテンパイはダマで待つのが基本戦略になります。

四暗刻と他の役満複合

四暗刻は刻子主体の役満なので、同じく刻子系の役満と理論上は複合可能です。

代表的な複合可能・不可能な役満を整理しておきます。

複合しうる役満の例

- 字一色:字牌だけで手牌を作る役満

→ 字牌だけで四暗刻を作れば、四暗刻+字一色のダブル役満 - 清老頭:1と9だけで手牌を作る役満

→ 1・9だけで暗刻4組+頭を作れば複合可能 - 大三元:白・發・中の3種類をすべて刻子にする役満

→ 3組が大三元+残り1組も暗刻にすれば、四暗刻+大三元 - 小四喜・大四喜:風牌の刻子・対子で構成する役満

→ 風牌の暗刻+他の暗刻で四暗刻と重なるケースあり - 緑一色:索子の2・3・4・6・8と發だけで作る役満

→ その範囲で暗刻4組を作れば四暗刻と複合 - 四槓子:槓子4組を作る役満

→ すべて暗槓であれば、四暗刻と重なる理論上のケース

さらに、形と関係なく重なる役満として、

- 天和(親の配牌でアガリ)

- 地和(子の第一ツモでアガリ)

なども四暗刻と複合可能です。

実戦ではほとんど見ることがありませんが、ルール上はトリプル役満以上になる場合もあります。

複合しない役満の例

- 国士無双:1・9・字牌のバラバラ13種類+1枚

- 九連宝燈:1〜9の同色数牌をすべて含む特殊な順子系

- 純正九蓮宝燈:九連宝燈の単騎待ち形

これらは手牌の構造がまったく違うため、四暗刻と同時成立することはありません。

役満の複合は、ルールによって

など、扱いが大きく変わります。

フリー雀荘や大会に出るときは、事前のルール確認が必須です。

他の役を知りたい場合は麻雀役の一覧をご参考ください。

四暗刻に関するQ&A総覧

最後に、四暗刻でよくある質問をQ&A形式でまとめます。

Q1. 四暗刻ってどのくらいの頻度で出るの?

一般的には、役満の中では比較的出やすい部類です。

国士無双や大三元と並んで、初心者が最初に見る役満と言われることもあります。

ただし「1半荘に1回」などというレベルではなく、長く打っていればたまに出る程度のレア役です。

Q2. Mリーグなどプロ対局でも四暗刻はよく出る?

Mリーグでも、シーズンに数回程度は四暗刻が登場します。

たとえば、

- 2024-25シーズン(2024年12月5日 第2試合)

EX風林火山・二階堂瑠美選手が親の四暗刻をツモ和了し、16000オール - 2022-23ファイナル(2023年5月16日 第1試合)

KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典選手が、リーチ一発ツモ四暗刻で16000オール - 2023年3月2日 第2試合

同じく高宮まり選手が並びシャンポン待ちからのツモで四暗刻

など、観戦記や公式レポートで詳しく紹介されています。

実際の牌姿を見たい場合は、公式サイトのアーカイブや観戦記がとても参考になります。

参考:Mリーグ公式サイト

Q3. リーチ後に暗槓して四暗刻の待ちが変わったらどうなる?

多くのローカルルールでは、リーチ後に待ちが変わる暗槓はチョンボとされています。

たとえば、シャンポン待ちのツモり四暗刻状態で、片方を暗槓して単騎待ちにするような行為は、待ちを変える行為とみなされやすいです。

大会やフリー雀荘では、必ずあらかじめルールを確認しておきましょう。

Q4. 四暗刻を狙いすぎて手が遅くなるのが怖いです。どう考えればいい?

基本的には、

- 東場・点棒に余裕 → 多少の無理はOK。四暗刻チャレンジも選択肢

- 南場・ラス目 → 逆転を狙って四暗刻を狙ってよい。親なら連荘狙いで鳴いてよい。

- トップ目 → 無理な役満狙いはリスク。安全な和了を優先

という目安で考えると、バランスを取りやすいです。

「四暗刻はたまに狙うごほうび」であって、「毎回追うものではない」と考えると、打牌が安定します。

Q5. 四暗刻狙いとチートイツ狙い、どちらを優先すべき?

対子が多い手では、最初はチートイツ本線+四暗刻のオマケくらいで考えるのがおすすめです。

途中で暗刻が2〜3組になってきたら、四暗刻寄りにシフトするイメージです。

手が重くなりすぎないよう、「一番現実的にアガれそうな役はどれか?」を常に意識しましょう。

四暗刻まわりのルールは、「待ちの裁定」「リーチ後暗槓」「スッタンの点数」の3点でよく食い違います。

ネット麻雀・フリー雀荘・大会など、遊ぶフィールドごとにルールを事前確認しておくことが、トラブル回避の一番の近道です。

まとめ:四暗刻を味方にするためのポイント整理

最後に、ここまでの内容を四暗刻の要点としてまとめます。

💡この記事で押さえておきたい四暗刻のポイント:

- 四暗刻は暗刻(暗槓)4組+雀頭1組の門前限定役満で、牌種の制限は一切ない

- 成立する待ちは「シャンポン待ちのツモ」と「単騎待ちのロン/ツモ」だけで、シャンポンロンは四暗刻にならない

- シャンポンロン時は、最後の刻子が明刻扱いになり、三暗刻+対々和などの通常役(多くは満貫前後)にとどまる

- ツモり四暗刻(ツモスー)はツモなら役満・ロンでも高打点なので、リーチ有利な場面が多い

- 四暗刻単騎(スッタン)はツモでもロンでも役満確定で、ほとんどのルールでは通常役満扱いだが、一部のネット麻雀ではダブル役満

- 四暗刻を狙うのは、対子が多い配牌や暗刻が2〜3組見えた中盤が目安で、状況によっては鳴いて対々和・三暗刻に切り替える柔軟さが大切

- リーチ後に待ちが変わる暗槓は、多くのルールでチョンボ扱いになるため、四暗刻狙い時ほどリーチ後の暗槓には注意

- 四暗刻は、字一色・清老頭・大三元・小四喜・大四喜・緑一色・四槓子などの一部役満と理論上複合可能だが、国士無双・九連宝燈とは複合しない

- Mリーグなどプロ対局でもシーズンに数回は出る、役満の中では「比較的出やすい」ポジションの役で、親ツモなら16000オールと破壊力は絶大

- 実戦では、「ツモスーならリーチ、スッタンならダマ」+「東場はロマン寄り、南場は実利寄り」を基本方針にすると、四暗刻まわりの判断が安定する

四暗刻のルールと待ち形をきちんと理解しておけば、ただの「ロマン役」ではなく、

ここぞという場面で勝負を決める強力な武器になります。

この記事の内容を、自分の牌譜やネット対局で何度か振り返りながら、ぜひ実戦で活かしてみてください。

コメント