麻雀の役の中でも三色同順は、門前でも鳴きでも成立する柔軟な役です。とはいえ、鳴きによって翻数が下がるため、狙い所や戦術判断が難しいと感じる人も多いでしょう。

三色同順の基本条件や点数体系を正しく理解し、鳴きによる食い下がりの仕組みを把握することが、実戦での安定した判断につながります。

この記事では、まず三色同順の成立条件や具体的な例をもとに、門前・鳴きそれぞれの使い方を整理します。次に、速度と打点のバランスを取るための仕掛け判断や、食い替え・片アガリ・フリテンといった実戦で起こりやすいリスクへの対処法を詳しく解説。

さらに、平和・タンヤオ・チャンタなどの複合役との相性、一気通貫との天秤(黄金の一向聴)を意識した手組みまで幅広く触れます。最後には、鳴き三色を実戦でどう活かすかという戦術面の総括も紹介。

麻雀のスピードと打点のバランスを取りたい方、または鳴き判断を磨きたい方にとって、本記事は理論と実例を兼ね備えた完全ガイドです。初心者から中級者まで、三色同順をより深く理解し、実戦で自信を持って使いこなすためのヒントをすべて網羅しています!

💡この記事で理解できるポイント

- 三色同順の基礎(成立条件・点数・鳴き可否と食い下がりの仕組み)が整理できる。

- 鳴き三色を狙うべき局面と避ける局面、速度と打点のバランスの取り方が分かる。

- 食い替え・片アガリ・フリテンを避ける待ち選択のコツと実戦でのリスク管理が身につく。

三色同順の鳴きの基本とルールを整理しよう

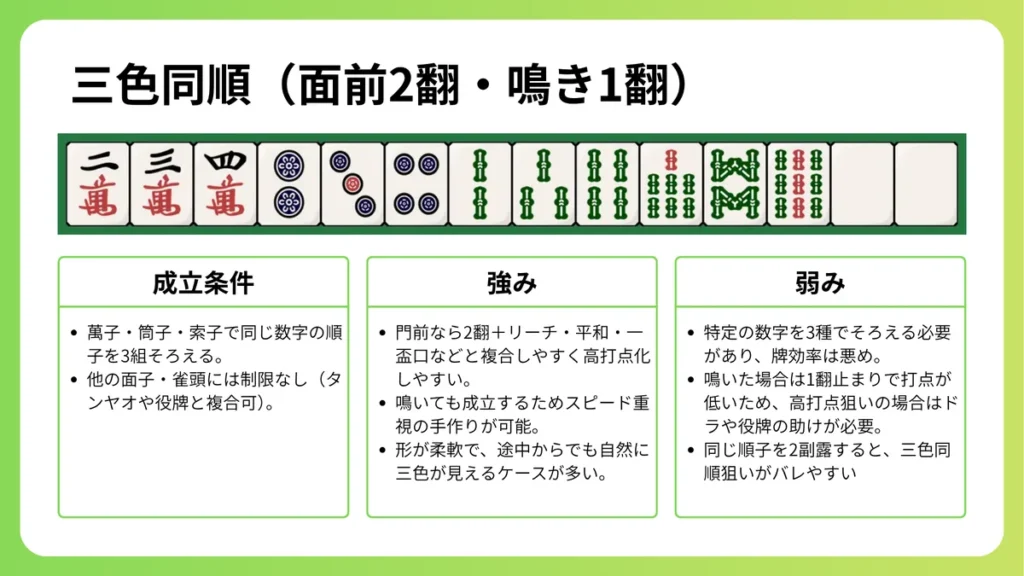

三色同順は、同じ並びの順子を萬子・筒子・索子の3種類で作る役です。門前で2翻、鳴いた場合は食い下がって1翻になります。鳴き三色はスピードを重視した戦術としても有効ですが、待ち形や点数の面で工夫が求められます。

三色同順の成立条件と具体例をわかりやすく解説

三色同順(サンショクドウジュン)は、3つの異なるスーツ(萬子・筒子・索子)で同一並びの順子をそろえることで成立する役です。たとえば「

・

・

・

・

」のように、3種類のスーツで同じ数字の並びを完成させます。

」のように、3種類のスーツで同じ数字の並びを完成させます。

この形は非常に美しく、手牌構成のバランスが整ったときにのみ成立するため、狙って作るにはある程度の技術と計画性が求められます。初心者にとっては一見単純なように見えますが、牌効率を意識しながら三色の可能性を残す打ち方ができるかどうかがポイントになります。

さらに、残りの1面子と雀頭は自由な構成にできるため、ドラや役牌などを絡めて打点を高めることも可能です。特にドラを使った三色は高打点が期待でき、リーチと組み合わせることで満貫クラスに到達することもあります。

順子を多く含む構成であり、門前でも副露でも成立し、ツモ・ロンのどちらでも和了が認められます。つまり、スピード重視の仕掛け型でも、打点重視の門前型でも活用できる万能な役といえるでしょう。

また、門前のまま進めることでリーチ・一盃口・平和などの複合も狙え、戦略の幅が大きく広がります。

加えて、三色同順は見た目以上に応用範囲が広く、特定の形だけでなく「123」「456」「789」などさまざまなパターンで成立します。中でも「シゴロ(456)」や「ゴロチ(567)」は配牌時から狙いやすく、他の役との複合もしやすいことで知られています。

さらに、実戦では途中で一通やイーペーコーへと変化することもあり、手牌の流れやツモ運次第で臨機応変に狙い方を変える柔軟性が大切です。

このように、三色同順は美しさと戦略性を兼ね備えた魅力的な役です。打点・スピード・柔軟性のバランスを取りやすい役で、状況に応じて価値が変動します。

門前2翻・鳴き1翻の点数体系と食い下がりの仕組み

門前では2翻の役ですが、鳴くと1翻に下がる「食い下がり」が適用されます。この仕組みは麻雀の役(一部の役を除く)における基本ルールのひとつで、鳴きによってスピードを得る代わりに打点を犠牲にするという、いわば戦略的なトレードオフが発生する部分です。

さらに、この考え方は三色同順に限らず、チャンタや一気通貫など多くの役にも共通しており、局面判断の基礎ともいえる重要なテーマです。鳴きを選択するかどうかは、その局の目的や他家の動向、点棒状況によっても大きく変わります。

たとえば、親番でトップを維持したいのか、ラス目からの巻き返しを狙うのかによって、最適な判断はまったく異なります。鳴きを使うことで和了までの巡目を短縮し、スピーディーに決着をつけられるという利点があります。

特に親番等、連荘を狙う局面では、多少打点が下がっても和了率を優先する選択が理にかなっています。また、鳴きによって手牌構成を固定できるため、安牌候補を維持するなど、守備意識を保ちながら効率的に前進できるという点も魅力のひとつです。

加えて、他家にプレッシャーを与える意味でも、鳴きによるスピード感は大きな武器となります。中盤でテンパイを示す鳴きが入ると、相手は警戒して打牌を変えざるを得ず、結果的に自分に有利な展開を作り出すことも可能です。

とはいえ、打点を求めるならやはり門前維持が基本です。門前であればリーチや裏ドラなどの追加要素によって一気に高得点を狙えるため、攻撃の厚みが増します。

つまり、三色同順では「スピードと打点、どちらを優先するか」を常に意識した打ち方が求められるのです。局面に応じて最適解を選ぶ柔軟性が、上級者の判断力を支える要素といえるでしょう。

特に赤ドラがあるルールでは、門前を維持してリーチを掛ける価値が一層高まります。状況によっては鳴き三色も非常に有効で、特に親番での連荘狙いや、トップ争いでのかわし手として活躍します。

たとえば、僅差の2着目でオーラスを迎えた際など、門前を維持している時間がない局面では、スピード重視の鳴き三色が勝敗を左右することも少なくありません。また、親の連荘中に他家のリーチを受けたとき、安手でも先にアガることでリスクを回避できるというメリットもあります。

そのような判断ができると、勝率の底上げにつながるだけでなく、全体の局回しの流れを自分に引き寄せることができますよ。

出現率や三麻で成立しにくい理由を知っておこう

三色同順の出現率はおよそ3〜3.5%とされています。全役の中でも中程度の頻度で見られる役であり、初心者でも比較的目にすることが多いものの、完成までの難易度は決して低くありません。

なぜなら、3種類の同一並びの順子をそろえる必要があるため、ツモ運や配牌の偏りが結果に大きく影響するからです。さらに、途中で一部の順子が重なったり崩れたりすると成立しなくなるため、構想段階から意識しておくことが重要です。

特に中盤以降は他家の仕掛けや捨て牌状況によって構成が崩れやすく、手作りの方向性を柔軟に修正できる技術が求められます。実戦では、安易に三色を狙い続けず、手牌の形が悪化した場合には早めに撤退する判断も大切です。

また、三色同順は狙いやすい数字の並びによって出現傾向も異なります。「シゴロ(456)」や「ゴロチ(567)」などは牌効率的に配牌から形を意識しやすく、他の役との複合も多いため比較的作りやすいパターンです。

一方、「ニサシ(234)」や「ロクチッパ(678)」などは牌効率や打点効率の都合上、維持が難しい傾向にあります。さらに、低目や高目の三色は狙い方も異なり、序盤の手組み段階でどちらを優先するかによって後の展開が変わります。

このように手牌構成的に数字ごとの出やすさや構成の難度を理解しておくと、狙いどころの精度が上がりますよ。特に捨て牌から山にある牌を読む力が身に付くと、三色だけでなく一気通貫など他の順子系役を同時に意識できるようになります。

鳴き三色同順を狙う判断基準と実戦での活用法

鳴き三色はスピードを優先する局面で力を発揮します。オーラスでのトップ争いや親番の連荘狙いなど、勝負どころでの活用が鍵です。

ここでは、実戦的な判断基準や仕掛けのタイミングを詳しく解説します。

鳴き三色を狙うべき場面と避けるべき場面

鳴き三色を狙う場面は、スピードが必要な局面です。たとえばオーラスでのトップ争いや親番での維持狙いなどが代表的です。

さらに、東場の序盤で点数を先行させたい場面や、他家がまだ手を進めていないときに先制したい局面でも、鳴き三色は強力な選択肢になります。特に親番では、テンパイまでの巡目を短縮することで他家への圧力をかけ、連荘を維持しやすくなるという利点があります。

加えて、相手が慎重に構えているときに早くテンパイを入れてアガることで、相手の守備を崩すこともできます。また、僅差の点差でリードしている際には、スピード重視でアガりきることが最大の防御にもなります。

点数状況や場況を読みながら、相手の速度を見て仕掛けを選択できるのが、鳴き三色の真価です。このように、鳴き三色は攻守のバランスを取る手段としても優秀なのです。さらに、手組の段階で鳴ける素材を残しておくと、ツモ次第でスムーズに副露でき、テンパイ率を高められるでしょう。

一方で、他家がリーチをしている状況や、打点が欲しい場面では鳴きを控えるのが賢明です。リーチを受けてからの仕掛けは放銃リスクが高く、手牌が読まれやすくなるというデメリットもあります。

さらに、鳴くことで門前リーチや裏ドラといった打点上昇のチャンスを失ってしまう点にも注意が必要です。打点とスピードのバランスを意識することが大切ですよ。

加えて、手替わりを待てばより高い打点が見込めるケースでは、あえて鳴かずに構える判断も効果的です。状況に応じて、「今はスピード優先か、打点優先か」を瞬時に判断することが、上級者への第一歩です。

特に大会ルールや赤ドラ環境では、この判断力の差が勝敗を分ける要素となります。

速度と打点のバランスを取るための仕掛け判断

鳴き三色は、門前のままでは和了が遠いときに仕掛けて形を整える使い方が有効です。特に配牌の段階である程度三色の形が見えている場合や、序盤に一色の面子が完成している状況では、鳴きによって一気にテンパイまで進めることができます。

さらに、序盤で他家の河の情報を読み取りながら自分の有利な色を活かすと、無理なく副露につなげられるのが魅力です。鳴きをうまく活用すれば、他家の手が整う前にスピーディーにアガりきることができ、局面の主導権を握ることも可能です。

さらに、他家が慎重に構えているときに積極的に仕掛けることで、プレッシャーを与える戦術としても有効に働きます。相手の手を遅らせたり、安全牌を引き出したりする効果もあり、単なるスピード戦術にとどまらず心理的な駆け引きにも役立ちます。

ただし、安易に鳴いてしまうと高目三色が崩れたり、片アガリになったりすることもあるため、注意が必要です。加えて、鳴きによって手牌の柔軟性が失われるため、途中で手替わりによる高打点のチャンスを逃すこともあるでしょう。

そのため、鳴きを選択する際は、単にテンパイスピードだけでなく、残る受け入れ枚数や待ちの質(片あがりやフリテン)を冷静に分析することが大切です。

状況によっては、一度鳴きを我慢して面子候補を育てることで、より質の高い待ちや複合役に発展させることが可能です。また、手牌の中で安全牌やドラ周りをどこまで確保できているかを判断材料にすることで、バランスの取れた仕掛けができます。

そのため、1鳴き目で完成度を高められるか、他家の仕掛けと速度競争になるかを見極めて判断することがポイントです。特に、場況が早いときはスピード重視の鳴き、ゆったりした局面では高打点狙いの門前維持といったように、柔軟に戦術を切り替えることが重要です。

状況によっては、序盤の鳴きがその局全体の流れを決めることもあります。手牌の進行と他家のテンポを見比べながら、「この鳴きが本当に勝利につながるか」を考える習慣をつけると良いでしょう。

また、1鳴きの段階で安全牌を残せているかも重要な要素であり、押し引き判断の精度を高める鍵になります。さらに、鳴いた後の手順を想定しておくことで、終盤の守備にも余裕が生まれます。こうした総合的な判断力こそが、鳴き三色を武器として活かすための最大の要素といえるでしょう。

食い替え・片アガリ・フリテンに注意した待ち選択のコツ

鳴き三色では、食い替え禁止のルールに注意が必要です。食い替え禁止ルールとは、たとえば

を

を でチーして直後に「

でチーして直後に「 を切り、同一色で面子を入れ替える、といった行為が対象です。

を切り、同一色で面子を入れ替える、といった行為が対象です。

この制約を知らずに仕掛けると、和了放棄になるケースもあるため、特に初心者はしっかりと理解しておく必要があります。また、地域や大会によって食い替えの解釈が微妙に異なることもあるため、自分が打つルールを事前に確認しておくことが大切です。

また、鳴きの際は常に「この面子を固定すると次の展開にどんな制約が生まれるか」を考えておくと安心です。これを意識するだけで、食い替えミスやフリテンを大幅に減らすことができます。

さらに三色確定の高目待ち(片アガリの形)にこだわりすぎると、フリテンに陥りやすくなります。たとえば、234の三色同順を狙っている場合、

待ちのとき、

待ちのとき、 を引くと上がれず、フリテンになるケースです。

を引くと上がれず、フリテンになるケースです。

安全牌やリスク管理を意識しながら、柔軟に構えることが肝心ですね。さらに、他家の捨て牌や山読みを活用して、実際に残っていそうな待ちを選ぶ読みの力を養うと、結果的に勝率を上げることにつながります。

鳴き三色同順をさらに強くする複合役と戦術のまとめ

鳴き三色は単体では1翻しかありませんが、他役と組み合わせることで打点を補えます。特に平和・タンヤオ・一気通貫との複合は、打点・スピードの両立を狙える魅力的な構成です。

平和・タンヤオ・チャンタなど相性の良い複合役を活かす

三色同順は順子役であるため、タンヤオと複合しやすい特徴があります。門前であればリーチや平和、一盃口との組み合わせで高打点も狙えます。

こうした複合は、狙う段階で形を意識しておくことが重要であり、手牌全体の構成バランスを崩さずに進める技術が問われます。さらに、これらの役を複合させる際は、牌効率を保ちながら無理のない形で手を進めることが大切です。

無理に三色を固めようとせず、ツモの流れや他家の捨て牌を観察しながら自然に複合を成立させるのが上級者の打ち方といえます。加えて、門前時のリーチ期待値を理解しておくことで、和了時の打点幅を最大化する判断もできるようになります。

また、形によってはチャンタや純チャンと複合するケースもあり、門前時は非常に強力な打点構成になりますよ。「123」や「789」の三色はチャンタ系との親和性が高く、門前リーチを絡めることで跳満級の打点も現実的です。

さらに、ドラや赤牌が絡むと倍満近くまで伸びることもあり、リスクを抑えながら爆発力を持たせる戦術としても魅力があります

こうした複合を狙う際には、点数計算の目安をあらかじめ把握しておくことで、局面ごとに柔軟な戦略判断がしやすくなります。このように、三色同順は単体でも美しく強力ですが、複合によって戦術の幅を大きく広げられる柔軟な役なのです。

特にリーチ・一盃口・チャンタとのバランスを理解することで、安定感と爆発力を両立した理想的な和了を目指すことができます。

一気通貫との天秤を意識した手組み

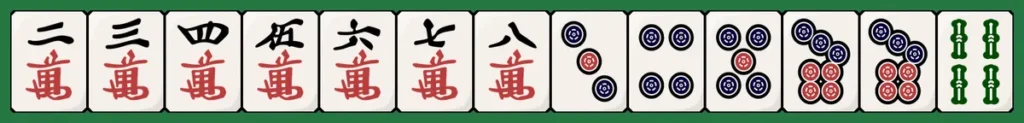

黄金の一向聴(おうごんのイーシャンテン)とは、三色と一気通貫の両方が見えるくっつきテンパイの形を指します。手作り・役作りのお手本とされることも多く、得点期待値の高い構えです。

この形では、 か

か を引けば高目一気通貫のテンパイ、

を引けば高目一気通貫のテンパイ、 か

か を引けば高目タンピン三色のテンパイになるという理想的な両天秤構成です。つまり、ツモの結果によって自然にどちらの役にも派生できる「柔軟な手組み」が特徴なのです。な

を引けば高目タンピン三色のテンパイになるという理想的な両天秤構成です。つまり、ツモの結果によって自然にどちらの役にも派生できる「柔軟な手組み」が特徴なのです。な

このような形は、手作りの柔軟性を鍛える実戦的な教材でもあります。三色同順と一気通貫の両方を視野に入れながら、ドラや場況を踏まえて最も効率的な方向へ寄せていく判断力が重要です。

(Q&A)三色同順と鳴きに関するよくある質問

Q1. 鳴き三色は初心者にも狙いやすいですか?

A. 狙いやすいですが、形を固定しすぎると待ちが悪くなるため注意が必要です。

Q2. 鳴き三色を狙うときに一番意識すべき点は何ですか?

A. スピードと打点のバランスです。打点を追いすぎると和了逃し、スピードを重視しすぎると安手止まりになるため、状況に応じて柔軟に判断することが重要です。

Q3. 鳴き三色でありがちな失敗は?

A. 片あがり聴牌やフリテンになり、結果的にアガれなくなるロンで和了できなくなるケースもあり、その結果、無理に押しすぎて放銃するというケースがあります。鳴き三色は、他家の聴牌などに敏感になるようにしましょう。

Q4. 鳴き三色はどんな場面で特に有効ですか?

A. オーラスのトップ争いや親番の連荘狙いなど、スピードが重視される局面です。相手に先制される前にアガり切ることで流れを掴むことができます。

Q5. 鳴き三色と複合しやすい役はありますか?

A. タンヤオや平和、一気通貫、チャンタなどとの相性が良いです。特に門前ならリーチと複合させて高打点を狙う戦術もおすすめです。

(総括)鳴き三色同順と三色同順の基本のまとめ

三色同順の鳴きは、スピードと柔軟性を兼ね備えた役です。打点が下がるデメリットはありますが、局面次第では勝敗を左右する強力な武器になります。

特にオーラスや親番での勝負どころでは、鳴き三色の判断が明暗を分けます。形と場況をしっかり見極め、自信を持って使いこなしましょう!

💡この記事のまとめ

コメント