三色同順は麻雀の役の中でも華のある人気役のひとつです。見た目の美しさに加え打点・スピード・柔軟性のバランスを取りやすい役であるため、初心者から上級者まで幅広くよく狙われます。門前でも鳴きでも成立し、状況に応じて狙い方を変えられる点が大きな魅力ですね。

この記事では、三色同順の定義や読み方、成立条件から、門前時と鳴き時の翻数の違い、点数計算の基礎までを丁寧に解説します。さらに、成立する具体例・不成立例を図解イメージで理解できるように整理し、実戦でどんな形を狙えばよいかの判断基準もわかりやすくまとめました。

加えて、平和・タンヤオ・一盃口・チャンタ・純チャンなどとの複合による高打点構成、門前でのリーチ判断や鳴き三色との違い、片アガリやフリテンを避けるための待ち選択のコツなど、実戦で役立つ知識を網羅しています。

最後には、現代麻雀における三色同順の位置づけや赤ドラ環境での価値、そして無理に狙いすぎないためのリスク管理までを総合的に整理しました。

初心者でも基礎から理解しやすく、上級者が改めて読み返しても戦術の再確認ができるよう構成しています。この記事を読めば、三色同順を確実に自分の武器として活かすための知識と感覚が身につくでしょう!

💡この記事で理解できるポイント

- 三色同順の基本的な定義と成立条件を体系的に理解できる。

- 門前・鳴きによる翻数の違いや点数計算の基礎を把握できる。

- 実戦での狙い方、複合役の活かし方、リスク管理を学べる。

- 現代麻雀における三色同順の位置づけと有効な戦術判断を習得できる。

三色同順の基本を押さえよう

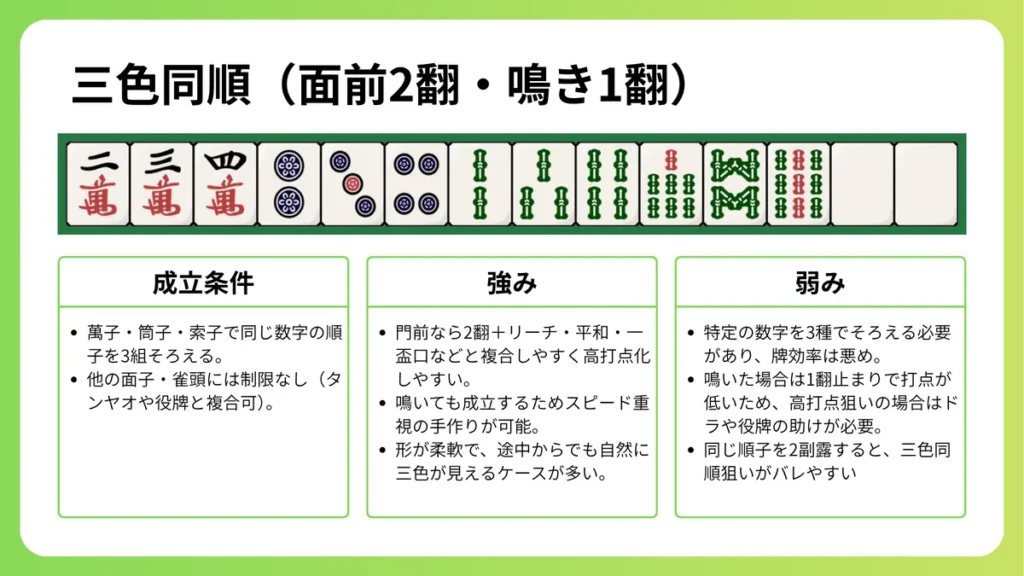

三色同順とは、萬子・筒子・索子の3つの色で同じ並びの順子を作る役です。門前で2翻、鳴くと1翻になるため、状況に応じて狙い方を変えることが大切です。ここでは成立条件や点数、成立する形・しない形を具体的に見ていきましょう。

三色同順とはどんな役か:定義・読み方・成立条件

三色同順(さんしょくどうじゅん)は、萬子・筒子・索子の3種類の数牌で、同じ数字の並びの順子を1組ずつ作ることで成立する役です。

たとえば「・

・

・

」のように、3色すべてに同じ並びが揃えば完成となります。シンプルながら見た目にも美しく、完成したときの達成感もひとしおですよ。

」のように、3色すべてに同じ並びが揃えば完成となります。シンプルながら見た目にも美しく、完成したときの達成感もひとしおですよ。

この役は門前で2翻、鳴くと1翻に食い下がる特徴を持ちます。つまり、スピードを取るなら鳴き、打点を取るなら門前という選択肢を取るのが基本です。また、リーチや平和などの他役と複合させやすく、狙いどころを見極めれば非常に効率的に得点を伸ばせる役といえます。

さらに、三色同順は配牌の段階から意識できる柔軟な役でもあります。初期手牌で2種類の色に同じ並びがある場合、残り1色の受け入れを広く取ることで完成の可能性が高まります。そのため、形が見えたら無理に崩さず、自然な進行で三色を目指すのが理想です。

初心者でも理解しやすく、上級者にとっては細やかな手順管理が求められる奥深い役です。完成すれば美しく、局面によっては試合の流れを変えるほどの破壊力を持つため、ぜひ積極的に狙ってみてくださいね!

※三色同順以外の役について知りたい方は「麻雀役の一覧」記事をご覧ください。

麻雀で勝てるようになりたい方は、役と同じくらい大事な要素があるため、「麻雀初心者の勝つコツ」も併せてご覧ください。

門前と鳴きによる翻数の違いと点数の仕組み

三色同順は門前で2翻、副露(鳴き)で1翻に食い下がります。門前ではリーチや一盃口、平和と複合すれば高得点が狙えますよ。

さらに、ドラや裏ドラが絡めば満貫や跳満まで見えるため、打点上昇の余地も大きいです。門前で三色を狙うときは、他の複合役を同時に意識すると効率よく打点を伸ばせます。

一方で三色同順の鳴きにおいてはスピードが出せますが、打点は下がります。その代わり、相手に先制される前に和了を決められる可能性が高くなります。特に東場の親番や競り合い局面では、1翻の三色でも価値が高い場面がありますよ。

三色同順の鳴きはオーラスでのかわし手や、相手の大物手を流したいときにも非常に有効です。また、鳴いた後は受け入れ枚数や待ちの種類をしっかり把握し、スピード勝負に徹することが大切です。

さらに、点差状況によっても三色の活かし方は変わります。リードしているときは安定したかわし手として、ビハインドの場面では高打点狙いとして活用できます。自分の手牌と局面の流れをよく見極め、柔軟に判断することが勝率アップの秘訣です。

成立する形・不成立の形と出現率の目安

三色同順が成立する形は、3色すべてで同じ並びの順子を持つ手です。たとえば

・

・

・

・

のような形です。

のような形です。

ほかにも

・

・

・

・

や

や

・

・

・

・

など、どの数字でも同様に揃えば成立します。色の種類が違っても並びが完全に一致していることが条件ですね。

など、どの数字でも同様に揃えば成立します。色の種類が違っても並びが完全に一致していることが条件ですね。

一方で「

・

・

・

・

」のように1つでも並びがずれていると成立しません。こうした微妙なズレを見落とすと成立を逃すため、確認を怠らないことが大切です。

」のように1つでも並びがずれていると成立しません。こうした微妙なズレを見落とすと成立を逃すため、確認を怠らないことが大切です。

さらに、三色同順は意識して狙わないと自然にできることは少ないですが、牌効率を崩さずに進めると偶然成立するケースもあります。出現率はおおよそ3〜4%とされ、2翻役の中では比較的出やすい部類です。特に門前で手を進めているときや、序盤で複数色の同系ターツができたときはチャンスですよ。

実戦でもよく目にする役のひとつで、完成すれば見た目にも美しく、満足感の高い和了になります。狙いどころを掴んで上手く組み込めば、安定感のある攻めの武器として活躍してくれます。

三色同順を活かす実戦テクニック

ここでは、三色同順をどのように狙い、活かすかを具体的に見ていきます。複合役との組み合わせや鳴きの判断、注意点などを理解することで、安定して得点源にできるようになりますよ。

相性の良い複合役と高打点を狙う構成

三色同順は、平和・タンヤオ・一盃口・チャンタ・純チャンなどとの複合で真価を発揮します。これらの役はすべて順子系の構成と親和性が高く、自然な形で三色に組み込めるのが魅力です。

特に「リーチ+平和+タンヤオ+三色同順(通称メンタンピン三色)」は、現代麻雀でも高打点の代表格であり、リーチの一声で一気に勝負を決める破壊力があります!

また、ドラが絡むと跳満級の打点にも届くため、手牌の広がりとドラ位置を常に意識するのがポイントです。例えばドラが順子の一部に絡む形では、三色+ドラ+裏ドラで倍満クラスまで跳ね上がる可能性もあります。

場合によっては、ドラが孤立している場合は無理に取り込もうとせず、三色の完成を優先する柔軟さも必要です。門前重視の構成を取ることで打点効率が大きく上がりますよ。さらに、手牌進行の中で一盃口や平和との複合を意識すると、形がより整いやすくなります。

状況に応じて柔軟に判断し、狙えるときはしっかり仕留める姿勢が重要ですね。

鳴き三色と門前三色の違いと狙いどころ

鳴き三色はスピード重視、門前三色は打点重視です。たとえば親番などでスピードを求めるなら鳴いて1翻で和了を目指すのも有効です。

鳴き三色はスピードを優先できるため、親番や点差状況次第では1翻でも局進行上の価値が高い場合があります。早い仕掛けから三色が見えるだけで相手にプレッシャーを与えることができる点も魅力です。

速度勝負の現代麻雀では、このような鳴きのバランス感覚が重要になってきます。逆に中盤以降やリードを広げたい局面では、門前でリーチをかけて三色+一盃口や平和を複合させることで一気に高打点が狙えます。

リーチの一声で打点が倍増し、裏ドラが乗れば跳満クラスの破壊力になることも珍しくありません。点差を広げたい場面や、決定打が欲しい局面では門前三色を意識して構えると良いでしょう。局面と点差を見極め、鳴くか門前かの判断を常に意識しておくことが勝負強さにつながります。

フリテンや片アガリに関するの注意点

三色同順を狙う際にありがちな失敗がフリテンの形です。また、自分で待ち牌を捨ててしまい、上がれなくなるパターンは意外と多く見られます。

序盤で形を読まずに安易に牌を切ると、後から三色のチャンスを潰してしまうこともあります。そのため、最初の段階からある程度の方向性を意識して打牌選択をすることが大切です。

他にも片アガリの形から、三色同順にならない方の牌を引いて、フリテンになるケースもあります。しかし、結果論として運悪く和了できなかっただけなので、片アガリという戦術が決して悪いわけではないです。

また、途中で手牌が崩れても、タンヤオやピンフ、一盃口といった他の順子系役に変化できる柔軟さを持つことが勝率アップにつながります。三色は狙いどころを誤らなければ非常に強力な武器になりますが、固執しすぎず臨機応変に構えることが肝心です。

現代麻雀での三色同順の位置づけとまとめ

近年の麻雀はスピード重視の傾向がありますが、三色同順は今でも十分に戦える強力な役です。ここでは、現代環境での評価、リスクとの付き合い方を整理します。

赤ドラ環境での評価

現代麻雀では赤ドラが多く、スピード重視の打ち回しが主流です。赤ドラによって打点が上がりやすいため、序盤から積極的に仕掛ける打ち手が増えています。

これにより、手役をじっくり作るよりもテンパイスピードを重視する傾向が強まっています。さらに、赤ドラを絡めたスピード手は即リーチとの相性も良く、短期決戦型の戦術が主流となりました。

とはいえ、赤ドラがある環境だからこそ、役による打点構成を工夫する余地が生まれます。単なるスピード勝負に偏らず、役を意識した手作りをすることで、他家との差をつけることができます。

赤を活かしつつ三色同順を絡めることで、スピードと打点の両立を狙う戦術も成立します。さらに、状況に応じて鳴き三色でスピード重視に転じたり、門前三色で打点重視に切り替えたりと、柔軟な戦略が取れるのも魅力です。

結果的に、三色を活用できる打ち手は現代麻雀でも対応力が高く、柔軟に戦えるプレイヤーといえるでしょう。

三色を追うリスク

三色同順を無理に狙うと手が遅れてしまうリスクがあります。序盤から意識しすぎると受け入れを狭めてしまい、結果的に他家の早い攻めに押し負けることもあります。

特に中盤以降に形が見えない状態で三色を固執すると、テンパイ速度が遅れてリーチを受けた際の対応が難しくなってしまう点にも注意が必要です。

とはいえ、形が自然に整う場合や複合役が見込めるときには十分価値があります。たとえば、序盤で234や456の同系ターツが複数見える場合は、自然な進行の中で三色を意識することで手牌の価値を大きく高めることができます。

また、平和や一盃口、ドラ絡みの形と複合することで、打点面で非常に魅力的な選択肢となります。無理に追わず、手牌のバランスを見て柔軟に判断するのが勝率アップのコツですよ。

場況や点差、残り巡目を考慮して「今狙うべきか、スピードを優先すべきか」を判断できるようになると、三色同順は単なる手役ではなく、戦術の幅を広げる大きな武器となります。

(Q&A)三色同順に関するよくある質問

Q1. 三色同順はどんなときに狙うのが効果的?

A. 序盤で2色の同系順子が見えたときが狙い目です。自然な形で受け入れを広く取れるため、無理なく手を進めながら高打点を狙えます。

Q2. 鳴き三色と門前三色、どちらを優先すべき?

A. 点差と局面によって使い分けましょう。リード時は鳴きでスピードを重視、ビハインド時は門前で高打点を目指すのが基本です。

Q3. 三色同順と一気通貫の違いは?

A. 三色は3色で同並びの順子が必要で、⼀気通貫は1色で123・456・789の3面子が必要です。4面子制約により三色同順と一気通貫は同時には成立しません。

Q4. 三色を狙って失敗しやすい形は?

A. 片アガリやカンチャンなど受け入れの狭い形です。フリテンにも注意が必要で、広い受けを意識して打つことが成功の鍵です。

Q5. 三色同順は現代麻雀でにおける評価は?

A. 比較的評価の高い役と思います。赤ドラ環境でもバランスの取れた役で、打点・スピード・安定感を兼ね備えた現代的な戦術役です。

(総括)三色同順は実戦で輝く順子系の万能役

三色同順は、攻守のバランスが取れた万能な順子系役です。門前で狙えば高打点、鳴けばスピードと、局面に応じて柔軟に対応できます。

特に中盤以降の打点補強やかわし手として非常に優秀です。形が見えたら積極的に意識してみましょう!状況に応じた判断力が、三色同順を使いこなす鍵になります。

💡この記事のまとめ

コメント