三暗刻は麻雀の役の中でも人気が高く、安定感と爆発力を兼ね備えた魅力的な役のひとつです。しかし鳴きが関わる場面では成立条件が複雑になり、暗刻と明刻の区別やツモ・ロンによる可否などで誤解が生じやすい点があります。

加えて、待ちの形によって成立か不成立かが分かれる特殊なケースもあり、初心者から中級者まで戸惑うことが少なくありません。本記事ではまず三暗刻が成立するための基本条件や暗槓の扱いを整理し、さらに鳴きが許容される範囲やツモとロンの違いを具体例とともに解説します。

また、代表的な牌姿ごとの成立・不成立パターンを取り上げ、典型的な失敗例を避けるためのポイントも紹介します。そのうえで翻数や符計算の目安を確認し、複合役や四暗刻との関係、狙うべき局面やリーチ・ダマの判断基準といった実戦的な戦術まで掘り下げます。

最後には実戦での落とし穴や見逃し・テンパイ外しの使い方を整理し、三暗刻と鳴きを活かして勝率を高めるための総括をまとめます。これらを体系的に理解すれば、三暗刻を安定した武器として取り入れ、状況に応じて柔軟に活用できるようになりますよ。

💡この記事で理解できるポイント

- 三暗刻と鳴きの関係を正しく理解し、成立条件を整理できる。

- ツモとロンの違いを具体的な例から学び、誤解を防げる。

- 典型的な牌姿や符計算を通じて得点感覚を養える。

- 実戦での戦術判断や注意点を踏まえ、勝率を高める方法を身につけられる。

三暗刻と鳴きの基本条件を整理する

三暗刻は暗刻を3組作ることで成立します。そこで気になるのが鳴きとの関係で、どこまで副露が許されるかです。さらにツモとロンでの成立可否も大切なポイントとなります。

三暗刻が成立するための条件と暗槓の扱い

三暗刻(サンアンコウ)とは暗刻を3つ揃えれば成立する役です。暗槓も暗刻として扱われるため、カンを含めて3組作れれば有効になります。つまり自分の力で暗刻をそろえれば良く、残りの1面子は順子でも鳴いた面子でも構いません。このため食い下がりはなく、常に2翻が確定しており安定感のある役といえるでしょう。

⚠️(補足)暗刻と明刻の違い

- 暗刻:自分のツモだけで同じ牌を3枚そろえた組み合わせ。

- 明刻:他家の牌をポンして作った3枚組。鳴きによって完成するため三暗刻には使えません。

さらに、三暗刻は成立条件が比較的シンプルであるため初心者でも理解しやすい反面、実戦で条件を満たすのは簡単ではありません。特に暗刻部分をポンしてしまうと明刻扱いとなり、途端に役が崩れてしまう点には注意が必要です。

そのため暗刻は自力で揃えることが必須であり、副露が許されるのはあくまでも残りの1面子に限定されます。また、暗刻が揃いやすい局面や「暗刻場」と呼ばれる場況では特に狙いやすいので、そうした特徴も踏まえて意識してみるとよいでしょう。

💡三暗刻が成立するためのポイント

- 三暗刻は暗刻3組が必須で、暗槓も有効。

- 暗刻部分を鳴くと明刻となり役が崩れる可能性がある。

- 3つの暗刻があれば、副露しても問題ない。

- ツモで3つの暗刻が成立するのであれば、副露しても問題ない。

- 暗刻が揃いやすい“暗刻場”では特に狙い目。

鳴きが許容される範囲とツモ・ロンの違い

鳴きは一部で許されますが、暗刻部分を鳴いた場合は成立しなくなる恐れがあります。そのため三暗刻においては「鳴けるが制約あり」という理解が欠かせません。

特に初心者はこの点を誤解しやすく、全てを鳴いても役が残ると考えてしまうことがありますが、それは間違いとなる場合があるので注意です。

またシャボ待ちの形ではロン和了だと暗刻が明刻扱いとなり不成立になります。自力で3枚を揃えた暗刻が和了によって明刻に変化してしまうためです。

しかしツモであれば自分の力だけで完成するため、暗刻として認められます。これがいわゆる「ツモり三暗刻」と呼ばれる形であり、実戦で最も覚えておきたケースのひとつです。

さらに補足すると、ツモり三暗刻は得点効率の面でも価値があります。リーチをかければ裏ドラや一発などの加算要素が絡みやすく、思わぬ高打点につながることもあります。

一方でロンでは成立しないため、見逃しを選択する場面も存在します。実際の試合では点棒状況や局面に応じて柔軟な判断を行うことが重要です。

💡三暗刻が鳴きに関する注意ポイント

- 暗刻として数えられるのは自力で作った刻子・暗槓のみ。ポンやカンで作った刻子は三暗刻に含まれない。

- シャボ(=二対子形)でロンすると、作られる刻子は明刻となり三暗刻は不成立。同形のツモは暗刻で成立。一方、既に暗刻3組が手内で確定している場合は、待ちが単騎や両面でもロンで成立する。

- ツモり三暗刻はリーチを絡めれば裏ドラや一発で高打点に化ける可能性が高い。ツモり三暗刻は少なくともにリーチとツモが重なるので、満貫以上になる

- 見逃しや局面判断によって和了の価値は大きく変化する。例えばオーラスで条件付きなら強気に攻める価値があり、逆に安定重視なら和了優先で即座に拾う判断も求められる。

成立と不成立の代表的な牌姿例

三暗刻は役の条件が若干複雑であり、待ちの形によって成立か不成立かが大きく分かれるため、単純に「暗刻3組なら問題ない」とは言い切れません。実戦では牌姿ごとの判定を正しく理解しておくことが欠かせません。

細かいルールを把握しておくことで、不成立を避けながら正しく和了を目指すことができます。特に符計算や点棒状況が絡む場面では判断が難しくなるため、前もって典型的な例を押さえておくことが勝利への近道となるでしょう。

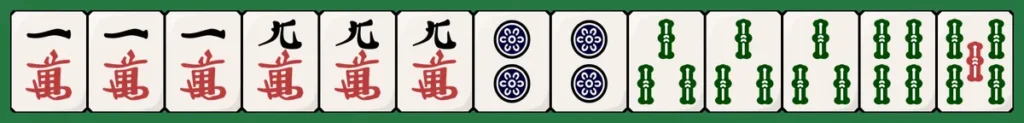

両面待ちの例

例えば暗刻を3組作って両面待ちであがれば、条件を満たすため成立となります。この形はシンプルで分かりやすく、初心者でも確認しやすい典型的なパターンといえるでしょう。特に両面待ちは受け入れ枚数が多く、実戦で頻出するため覚えておくと安心です。

シャボ待ちの例

シャボ待ちで他家の牌をロンした場合は不成立となります。これは もしくは

もしくは をロンすると明刻に変化してしまうためです。

をロンすると明刻に変化してしまうためです。

その結果暗刻が2つなり、三暗刻の条件が成立せず、役そのものが消滅するので、見た目上は揃っていても成立しないのです。この点は実戦で最も誤解されやすく、経験者でもうっかり勘違いすることがありますので注意が必要ですね。

ちなみに、 もしくは

もしくは をツモると、三暗刻が成立します。

をツモると、三暗刻が成立します。

変則三面張の例

さらに変則三面張のように、当初は暗刻として数えられていた組が、ロンする牌によって雀頭に変化するケースでも役は崩れてしまいます。

例えば、 をロンしようとすると、

をロンしようとすると、 が明刻となり、三暗刻は成立しません。

が明刻となり、三暗刻は成立しません。

しかし、 をロンしようとすると、

をロンしようとすると、

で待っていたとみなして、

で待っていたとみなして、

は暗刻として扱えるため、三暗刻が成立します。

は暗刻として扱えるため、三暗刻が成立します。

こうした例は複雑ですので、理解していないと誤って成立だと勘違いする典型例です。

三暗刻と鳴きを活用した得点とてりやき流戦術

成立条件を理解したら次に気になるのは点数や戦術です。三暗刻は基本翻数が2翻ですが、符計算や複合役によって打点が大きく伸びる可能性があります。

翻数・符計算の目安と打点レンジ

三暗刻は面前・鳴きありでも2翻の役であり、翻数自体は固定されています。しかし暗刻を多く含むため符が自然に積み重なりやすく、30符や40符を超えるケースが頻発します。特に暗刻に字牌や么九牌が含まれると符計算は一気に増加し、結果として満貫ラインに届く可能性がぐっと高まります。

実際の符計算では暗刻が多いだけでなく、暗刻の種類や位置によって加点幅が大きく変化するため、符の積み重ねを理解しておくと得点感覚が磨かれます。また、裏ドラや一発などの偶発的な加算要素が重なれば、跳満や倍満に化けることも珍しくありません。

つまり三暗刻は「翻数が少ないから弱い」とは言えず、状況次第で爆発的な打点を生み出す可能性を秘めた役なのです。そのため三暗刻は一見2翻の小役に見えても、実戦では大きな武器となり得る点をしっかり意識し、攻撃の選択肢として積極的に活用していくことが大切ですね。

点数計算が苦手な方は、伊達朱里紗プロの「書いて覚えて強くなる! 麻雀点数計算 魔法のドリル」で勉強すると、すぐに身に着きますので、おすすめです。

また、Amazonや楽天で購入するとポイント還元などもあり、安く手に入るためおすすめです!

kindle unlimitedを登録すると、非常にお得に色んな麻雀本を読めるので、かなりおすすめです!

➡️Kindle Unlimitedで麻雀本を読む!

複合しやすい役や四暗刻との関係

三暗刻は対々和や役牌と複合しやすく、自然に満貫以上を目指せる強力な形となります。特に役牌暗刻との組み合わせは手役を安定させやすく、得点計算の面でも加点要素が豊富になるのが魅力です。

また、非常に稀なケースですが、三色同刻との相性も非常に良く、同じ数牌を三種類で暗刻にできれば一気に打点が跳ね上がります。運や場況が重なれば跳満や倍満クラスに伸びる可能性を秘めており、三暗刻は単体でも強いのに複合次第で爆発力を発揮するのです。

こうした複合は攻撃力を一段階引き上げるため、狙える場面では積極的に意識してみる価値があります。ただし四暗刻は上位役であり、三暗刻と複合することはできません。

そのため途中で四暗刻への変化が見込めるなら、思い切って狙いを切り替える判断も必要です。例えば字牌暗刻が複数揃い四暗刻の芽が見えたときには、リスクを承知で大物手を追うのも十分選択肢になります。

さらに状況によっては、あえて和了を見逃して大物手を目指す選択や、テンパイを外して受け入れを広げる戦略も有効です。三暗刻は成立条件がシンプルだからこそ柔軟な運用が求められる役であり、複合や切り替えを意識して立ち回ることで勝負手に変わるのです。

狙うべき局面とリーチ・ダマの判断基準

配牌で対子が多い時や序盤から字牌の暗刻ができた場合は、三暗刻を狙う絶好の好機といえます。さらに場が暗刻場で縦にツモが伸びやすいときには特に有効で、自然と手役が強化されやすい状況になります。

こうした局面では受け入れ牌も増えやすく、他家の動きを牽制しながら自分の手を伸ばせるのが魅力ですね。

リーチをかけるかダマに構えるかは、そのときの状況や点棒状況によって判断が分かれます。ツモり三暗刻であれば、リーチを選択して場を縛り、裏ドラや一発などの偶発的な加点を狙うのが効果的です。

特にリーチによって他家を降ろすことができれば、安定して和了に近づけます。一方で確定三暗刻のように既に高打点が確定している場合には、ダマで和了を優先するのも賢明な選択です。無理にリーチしてリスクを背負うより、確実に和了して収入を確保する方が勝利に直結します。

また、場況や自分の位置取りによってはリーチによる牽制が有効であったり、逆にダマによるスピード重視が功を奏する場合もあります。最終的には三暗刻を単なる役として扱うのではなく、戦略全体の一部として柔軟に運用することが肝心です。

三暗刻と鳴きに関する注意点とまとめ

最後に実戦でありがちな失敗や注意点を整理します。役の特性を理解していれば回避できる落とし穴も多いのです。

実戦でよくある失敗例と落とし穴

三暗刻は出和了だと暗刻が明刻扱いになり、役が消えてしまう場合があります。これは自力で揃えた暗刻が他家からのロン和了によって明刻に変化してしまうためで、最も誤解されやすい落とし穴のひとつです。

特にシャンポン待ちではこのケースが起こりやすく、形として暗刻が揃っていてもロンでは役が消滅してしまいます。また、暗刻が和了によって雀頭に変わる形も成立しません。見た目では暗刻が3組揃っているように見えても、実際には頭としてカウントされてしまい、役としては無効になるのです。

こうした判定は初心者だけでなく中級者でも誤解しやすく、典型的な失敗パターンといえるでしょう。さらにリーチ後に暗槓を行うと、採用ルールによってはチョンボ扱いになるケースもあります。例えば暗槓すると待ちが変わるようなケースです。

連盟公式戦では厳格に処理されることもあり、大きな失点や試合続行不能といった重いペナルティにつながることもあります。逆にフリー雀荘やネット麻雀では緩和されている場合もあるため、ルールを事前に確認しておくことが必須です。

このように、三暗刻の扱いは団体や対局環境ごとに微妙に異なるため、細かい規定を確認して正しく理解しておくことがとても大切です。実戦では知らずにミスをしてしまう人も少なくなく、その結果せっかくの手が無効になったり、ペナルティを受けて一気に不利に陥ることもあります。

だからこそ正しい知識を持ち、典型的な誤解や勘違いを防ぐことで、不成立やペナルティを避けながら安定して三暗刻を活かせるようにすることが勝利への近道なのです。

見逃しやテンパイ外しの判断ポイント

高打点を狙うなら見逃しも有効な戦術です。例えばロンだとリーチのみだげど、ツモだとリーチ+三暗刻になるとケースで、高打点を狙って、見逃すことがあります。こうした選択は短期的な和了を捨てる代わりに、爆発的な得点を手に入れるチャンスを残すものです。

また、リーチをかけてからの裏ドラや一発など偶発的な要素も絡めば、打点は一気に跳満や倍満にまで跳ね上がることがあります。そのため見逃しは単なるリスク要因ではなく、戦略的に仕掛ければ得点力を最大化できる可能性を秘めているのです。

しかし当然ながら局面によっては危険も伴います。和了を逃した結果として逆に大きな失点に直結したり、相手に逆転のチャンスを与える場面も少なくありません。

だからこそ点棒状況や他家の河、副露状況を細かく観察し、今この局面で本当に見逃しを選ぶべきかどうかを冷静に判断することが重要です。特にオーラスやラス前など、順位条件が絡む場面では判断が一層難しくなります。

条件戦では一度の見逃しが致命的な結果になることもある一方で、成功すれば一気にトップを狙える力強い武器にもなります。

つまり見逃しやテンパイ外しの戦略は、常に「リスクとリターンの天秤」にかけて判断すべき選択肢です。安易に使うのではなく、局面・点棒状況・相手の姿勢を総合的に考慮し、自分にとって最善の一手かどうかを見極める力が求められるのです。

(Q&A)三暗刻における鳴きに関するよくある質問

Q1. 「鳴き三暗刻」は存在しますか?

暗刻として数えられるのは自力で作った刻子と暗槓のみです。そのため暗刻部分をポン・明槓で作ると三暗刻は成立しません。ただし残りの1面子はポン・チー・明槓で作っても問題ありません。

Q2. シャンポン待ちでロン和了したら三暗刻は成立しますか?

「暗刻2組+対子2つで3組目を作る」シャンポン待ちのロンは、揃った刻子が明刻扱いになるため不成立です。逆に同形のツモ和了は自力完成なので成立します。すでに暗刻3組が手牌内で確定している形のロンは成立します。

Q3. 暗槓は三暗刻に含められますか?

はい、暗槓は暗刻と同様に自力で完成させた面子として扱われます。したがって暗槓を含めて暗刻が3組あれば三暗刻は成立します(ただしリーチ後の暗槓はルール差があるため事前確認が必要)。

Q4. リーチとダマはどちらが良いですか?

ツモり三暗刻ならリーチで場をロックし、裏ドラ・一発も狙えるため有効です。一方、内蔵三暗刻で打点が十分な場合はダマで和了優先が得策なこともあります。点棒状況・場況・待ちの強さで切り替えましょう。

(総括)三暗刻と鳴きに関するまとめ

三暗刻は暗刻を揃えるシンプルな役ですが、鳴きや和了形によって成立条件が変わります。そのため理解不足だと見逃しやすい落とし穴もあります。正しい知識を身につければ安定して高打点を狙える役です。ぜひ実戦で柔軟に取り入れてみてください!

💡この記事のまとめ

コメント