三暗刻とトイトイはどちらも刻子を使う麻雀の役で、初心者から上級者まで混同されやすい存在です。この記事では三暗刻とトイトイの基本的な定義や成立条件を丁寧に整理し、暗刻と明刻の違いを踏まえて誤解を解消します。

さらに、複合するケースや具体的な点数計算、相性の良い複合役、そして勘違いしやすい不成立例までを幅広く紹介します。加えて、配牌や場況に応じてどのように三暗刻やトイトイを狙うべきか、リーチとダマの判断基準や四暗刻狙いへの切り替え方といった実戦的な戦術も解説します。

総括までを通じて理解すれば、三暗刻とトイトイを自在に使いこなし、得点力を伸ばすだけでなく勝率を高める実力に結び付けることができますよ!

💡この記事で理解できるポイント

- 三暗刻とトイトイの定義や成立条件の違いを整理できる。

- 暗刻と明刻の違いを理解し、三暗刻の成立条件を正しく把握できる。

- 複合するケースや点数計算の具体例を知ることができる。

- 実戦での狙い目やリーチ・ダマの判断基準を学べる。

三暗刻とトイトイの基本を理解する

三暗刻とトイトイを正しく理解するためには、それぞれの役の定義や成立条件を整理しておくことが欠かせません。特に暗刻と明刻の区別は混乱の元になりやすいので、しっかり押さえておきましょう。

三暗刻とトイトイの定義・成立条件・違い

三暗刻(サンアンコウ)とは暗刻を三組作ると成立する二翻役です。自分のツモで揃えた刻子のみが暗刻となり、他家の牌を鳴いた場合は明刻になるため注意が必要です。つまり、自分で引いた牌で固めることが条件となるため、運やツモ筋に左右されやすい特徴があります。

加えて、暗刻を自然に集めるには手配の流れに沿った柔軟な判断も必要であり、強運だけでなく押し引きの技術も問われます。

一方、対々和(トイトイ)とは面子をすべて刻子で揃える二翻役で、鳴きの制限がなくポンやカンを活用できます。

副露を駆使してスピード感のある和了を目指せるので、攻撃的な局面で採用されやすいのです。また、他家の捨て牌を利用してテンパイまで持っていけるため、状況によっては効率的に和了に近づけます。

このように、三暗刻は暗刻数に着目する役であり、面前寄りでじっくり育てる役なのに対し、トイトイは順子を含まないことが条件となる役で、積極的に仕掛けるスタイルと相性が良いという違いがあります。

さらに両者は似て非なる条件を持つため、実戦ではどちらを狙うかの判断が勝負を分けるポイントになります。その際には手配のバランスや点棒状況、場の流れを総合的に見極めることが肝心です。

💡三暗刻とトイトイの定義・成立条件・違いのまとめポイント

- 三暗刻は面前寄りで暗刻三組を必要とする二翻役。

- トイトイは順子なしで刻子四組を完成させる二翻役。

- 三暗刻は面前ツモが絡みやすい傾向、トイトイは副露で速度を出しやすい傾向がある。

- 実戦では配牌状況や場況に応じて柔軟にどちらを選択するかが勝敗を左右する。

暗刻と明刻の違いと三暗刻の成立可否のポイント

暗刻とは自力でツモによって揃えた同種三枚の組を指します。自分の力で積み重ねた牌で作るため、他の役よりも狙いづらい役ではあります。ただし、暗刻は相手からは見抜かれにくいため、隠れた打点源としても活用しやすいのです。

明刻はポンやロンによって揃えた三枚の組であり、こちらは他家の捨て牌や当たり牌を利用する形になります。そのためポンやロンによって揃えた三枚の組は、三暗刻に必要な暗刻のカウント対象にはならず、条件の違いを理解していないと誤解を招きやすいです。

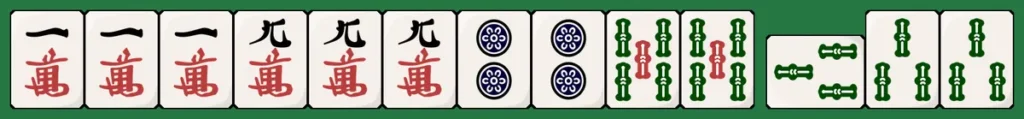

たとえば、上記の手牌の時、ロンの場合は暗刻が2つなので、三暗刻は成立しません。ツモの場合は暗刻が3つになるため、三暗刻は成立します

特に、明刻を暗刻と勘違いして数えてしまうと役が不成立になるため、実戦では細心の注意が必要です。そのためシャボ待ちでロンした場合、その刻子は明刻となり三暗刻は成立しません。このケースは初心者がよく間違える部分なので注意が必要ですね。

さらに状況によっては、暗刻と明刻の違いを理解していないことで大きな点数損をしてしまうこともあります。ただし暗槓は暗刻扱いとして認められますので、成立条件に含めることが可能です。さらに暗槓は加点要素ともなるため、点数上のメリットも大きいです。

暗槓を含む三暗刻の和了は見た目にも華やかで、配牌の流れ次第では一気に高打点に結び付く強みがあります。こうした違いを知っておけば、どの和了形が三暗刻に該当するのかを見極めやすくなり、実戦での判断も確実にスムーズになります。

さらに、相手の仕掛けや場況を見極める際にも暗刻と明刻の知識は役立ち、防御面でも優位に働くのです。

💡暗刻と明刻の違いと三暗刻の成立可否のまとめポイント

- 暗刻は自力ツモで揃えた三枚組、明刻はポンやロンで揃えた三枚組。

- 三暗刻は暗刻のみが対象で、明刻はカウントされない。

- シャボ待ちでロンすると明刻扱いとなり三暗刻は不成立。

- 暗槓は暗刻として認められ、加点要素にもなる。

- 暗刻と明刻の違いを理解することが三暗刻の成立を理解するカギ。

トイトイが成立する条件と門前・鳴きの扱い

トイトイは四組すべてを刻子にすることで成立します。上記のように門前でも成立しますが、その場合は必ず三暗刻や四暗刻と複合します。つまり、門前トイトイは単独で現れることがなく、必然的により高打点の役と一体化するため魅力的なのです。

さらに門前トイトイは読みづらく、相手から見て待ち牌の推測が難しいため、守備面でも優位に立てるのが特徴です。鳴きに制限はなく、ポンやカンを駆使して形を整えていけるため、スピード感のある攻撃的な役として使いやすいのが特徴です。

特に局の序盤から刻子が揃い始めた場合、思い切って仕掛けていくことで素早くテンパイにたどり着けます。さらに、仕掛けを積極的に行えるため相手にプレッシャーを与えやすく、防御面での選択肢を狭める効果も期待できます。

相手がリーチを控えるなど戦術に影響を与える場面も少なくありません。また、配牌の段階で対子や暗刻が多いときには自然とトイトイの形に寄せられ、スムーズに和了まで持ち込める場面もあります。

さらに、点数計算においても符が多くつく傾向があるため、満貫や跳満に届くケースが珍しくないのも魅力です。このようにトイトイは攻守両面で実用性が高く、単純さと強さを兼ね備えたバランスの良い役といえるでしょう。

💡トイトイが成立する条件に関するのまとめポイント

- トイトイは刻子四組で成立し、鳴き可でスピードが出やすい。

- 門前トイトイは必ず三暗刻や四暗刻と複合するため高打点になりやすい。

- 鳴き仕掛けにより相手にプレッシャーを与え、守備面でも効果がある。

- 配牌で対子が多いと自然に形が寄りやすく、和了に直結しやすい。

- 符が多くつくため、実戦では満貫や跳満に届くケースも珍しくない。

三暗刻とトイトイの複合と点数の魅力

両者は独立した役ですが、条件が重なると複合して高打点につながります。ここでは複合例や点数の目安、さらに勘違いしやすいケースを整理します。

代表的な複合例と具体的な点数計算

代表的なのはツモ四暗刻の形です。ツモで和了すれば役満の四暗刻となり、一気にトップを狙えるほどの圧倒的な破壊力を誇ります。ロンの場合は三暗刻とトイトイの複合となり、満貫やハネ満に届くことが多く、打点の伸び幅が非常に大きいのが魅力です。

さらに、状況によってはドラや赤牌が絡んで倍満やそれ以上に跳ね上がる可能性もあり、実戦でも常に注目すべき役といえるでしょう。

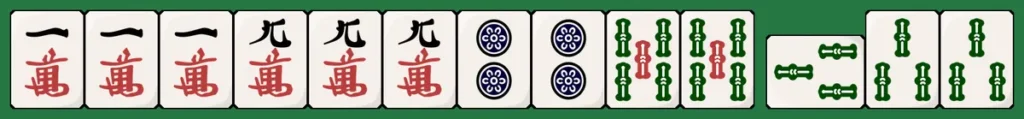

また、上記のように鳴きトイトイでツモ和了した場合にも三暗刻が複合することがあり、門前でなくても十分に大きな加点を得られるチャンスとなります。

こうした場面を見逃してしまうと大きな損失につながるため、慎重な判断力と冷静な計算が欠かせません。加えて、四暗刻を狙うか三暗刻トイトイで確実にアガるかという選択は局面ごとに期待値が異なり、勝敗に直結する重要な分岐となります。

三暗刻とトイトイを合わせれば二翻+二翻で四翻となり、ドラが絡むと満貫を超えて跳満や倍満に発展することも多く、打点の伸びが大きく期待できる非常に魅力的な組み合わせです。

さらに、配牌から対子が多いときや暗刻が自然に揃い始めたときには積極的に視野に入れるべき役であり、勝負所での爆発力を秘めた存在といえるでしょう。

三暗刻とトイトイが相性の良い複合役

役牌やタンヤオ、混老頭などは三暗刻やトイトイと複合しやすい代表例です。特に役牌は手軽に加点できるため、刻子が多い配牌のときは積極的に狙う価値があります。

加えて役牌は安全牌として使われやすいこともあり、相手から出やすい傾向が強いため、自然と鳴きやすく打点を伸ばしやすいのも大きなメリットです。さらに、役牌はドラと絡めばそれだけで大幅な打点上昇につながるため、狙えるときには積極的に取り入れたい役の一つです。

タンヤオとの相性も一定良くで、順子を含まない刻子中心の手牌と組み合わせれば、効率よく翻数を積み重ねられるだけでなく、守備的にも安定した構成になります。

さらに混老頭との複合も極めて強力で、端牌や字牌を中心とした構成は三暗刻やトイトイとの相性が抜群であり、満貫クラスの打点が現実的に狙えるのが魅力です。混老頭を狙う過程で自然に三暗刻やトイトイが絡むケースも多いため、両立を意識すると効率的に高打点へ結び付きます。

複合役を意識して仕掛けや手作りを進めれば打点効率は飛躍的に高まり、満貫や跳満を超えて倍満級に届く場面も珍しくありません。特に東場や親番のタイミングで複合が決まれば、一局で試合の流れを大きく変えることができるでしょう。

よくある誤解と成立しないケースの整理

よくある誤解は「シャボ待ちでロンすれば三暗刻になる」というものです。

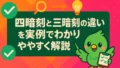

たとえば上記のように、ロンで揃う刻子は明刻扱いになるため三暗刻は不成立であり、期待した和了が役に結び付かないという大きな落とし穴となります。

これは初心者から上級者までしばしば間違えるポイントで、思わぬ点数ロスにつながる危険があります。

さらに、対子が多いからといって無理にポンを繰り返してしまうと、順子の芽を潰してしまい手牌全体が単調化し、最終的に裸単騎や単純なシャボ待ちといった限定的な形に追い込まれるケースも少なくありません。

このような手組みは出和了が非常に困難となり、相手に簡単に押し返されてしまう可能性が高くなります。加えて、無理な仕掛けによって河に情報が露出しやすくなり、相手に待ちを読まれるリスクも増大します。

こうした誤解や強引な判断を避けるためには、三暗刻の成立条件を正確に理解し、状況に応じて鳴きを控える冷静さが必要です。正しい条件を把握し、無理のない仕掛けを心掛けることで安定感ある戦術につながり、結果的に打点と勝率の双方を着実に伸ばすための大きなカギとなるのです。

三暗刻とトイトイを活かす実戦のてりやき流戦術

役の仕組みを理解するだけでなく、実戦でどう狙うかが勝敗を分けます。ここでは狙いやすい局面や読みの工夫、戦術的な判断基準を紹介します。

狙いやすい局面と場況判断のコツ

配牌で対子が多いときや、ツモで暗刻ができやすい場は三暗刻やトイトイを狙う大きなチャンスです。特に「暗刻場」と呼ばれる縦に牌が揃いやすい局面では、意識的に仕掛けていくと和了の可能性が一気に広がります。

その際には役牌やドラが絡むかどうかをしっかり見極め、どの程度の打点上昇が見込めるかを判断するとさらに効果的です。さらに、赤ドラの有無や場に見えているドラ表示牌との関係も加味すれば、期待値を高めやすくなります。

また、配牌からの進行スピードや場全体の流れを考慮すれば、過度に固執せず柔軟に他の役へ切り替える判断も必要になります。たとえばタンヤオや七対子といった方向に寄せることで、手配全体がスムーズに進むケースも少なくありません。

とはいえ、手牌の進行や点棒状況、さらには親番か子番かといった要素まで踏まえて対応することが勝利への近道ですよ。さらに親番であれば多少リスクを取ってもリターンが大きく、子番であれば安定した和了を優先するなど、立場によって方針を変える意識も重要です。

リーチかダマかの判断と四暗刻狙いへの切り替え

リーチをかけて場を制圧するか、ダマにして出和了を狙うかは非常に重要な判断です。局面によってはダマにして相手の動きを観察しながら安全に得点を積み重ねる選択も有効ですし、逆にリーチをかけて一気に試合の流れを引き寄せることもあります。

リーチを選ぶ場合には裏ドラや一発などの付加価値が加わる可能性があり、得点期待値を大きく押し上げることができる点も見逃せません。逆にダマにすることで相手の不用意な押しを誘い、思わぬ高打点を拾えることもあります。

四暗刻が視野に入る形では、ツモ見逃しを選択して役満の可能性を追うのも魅力的な戦術の一つです。その際には残り局数や点棒状況、親子の立場、さらには自分の順位状況や試合全体の流れなども加味する必要があります。

例えばラス目からの逆転を狙う場面ではリスクを取る価値がありますが、トップを守る状況では安全第一の選択も重要です。そのため局面ごとに期待値を比較し、リターンとリスクを天秤にかけながら最適な選択を心がけることが、上級者へと近づくための大切なステップとなります。

(Q&A)三暗刻とトイトイに関するよくある質問

Q1: ツモとロンで三暗刻の扱いはどう違いますか?

A: ロンで揃えた三枚は明刻になるため三暗刻には数えません。ただし、ロン牌が雀頭(単騎待ち)を完成させる場合は三暗刻は成立します。

Q2: トイトイと三暗刻はどちらを優先して狙うべきですか?

A: 配牌で対子が多く、仕掛けが通りやすい場はトイトイ優先が効率的です。面前で暗刻が自然に増えそうな状況(必要牌が山に眠っていそう等)であれば、三暗刻を本線にし、打点と速度のバランスで柔軟に切り替えましょう。

Q3: リーチとダマはどう使い分ければよいですか?

A: 打点を大きく伸ばせる裏ドラや一発が見込めるならリーチが有利です。出和了を取りたい、場況が厳しい、待ちが読まれにくいときはダマも有効です。

Q4: 鳴きトイトイでも三暗刻はつきますか?

A: つきます。暗刻部分をツモまたは暗槓で成立させていれば、他面子を鳴いていても和了時に3つの暗刻があれば三暗刻は成立します。シャボ待ちロンで揃えた組は明刻扱いで三暗刻に必要な刻子としてはカウントされません。

(総括)三暗刻とトイトイの活用法を正しく理解しよう

三暗刻とトイトイは刻子系役の代表格であり、単独でも複合しても強力です。成立条件を正しく理解し、誤解を避けながら使いこなすことで打点力が大きく向上します。実戦での狙い目や戦術を意識して取り入れ、あなたの麻雀力をさらに高めていきましょう!

💡この記事のまとめ

コメント