一盃口は、同じ種類・同じ並びの順子を2組揃える門前限定の1翻役です。多くのプレイヤーに愛される麻雀の役の中のひとつです。とはいえ、「一盃口の部分を鳴いたらどうなるの?」「部分的に鳴いても成立する?」など、細かなルールに迷う人も少なくありません。

本記事では、まず一盃口の定義と成立条件を丁寧に整理し、解説します。さらに、鳴きとの関係や部分鳴きの成立/不成立の扱い、出現率や翻数などの基礎データも詳しく紹介。

次に、二盃口や七対子などの複合できない役、そしてピンフやタンヤオなどの複合しやすい役との相性を具体例付きで解説します。

また、実戦で一盃口をどう狙うか、どのような場面で手を変えるべきか、スピードと打点のバランスをどう取るかといった実用的な戦術も紹介します。中ぶくれ形からの発展や手替わりのコツ、局面ごとの判断、そしてオーラスなどの条件戦での活用法まで、実戦的な視点で掘り下げています。

最後に、一盃口の美しい形を活かした門前リーチ戦術や、現代麻雀での位置づけについても触れます。初心者が基礎を固めたいときにも、中級者が打点アップを狙うときにも役立つ内容です。この記事を通して、「鳴き」と「一盃口」の正しい関係を理解し、実戦で迷わない力を身につけましょう!

💡この記事で理解できるポイント

- 一盃口が門前限定役であり、鳴くと不成立になる理由を理解できる。

- 二盃口や七対子などとの複合可否や上位関係を整理できる。

- ピンフやタンヤオなど複合しやすい役との戦略的な組み合わせを学べる。

- 実戦での一盃口の狙い方や手替わり、待ち選択のコツを掴める。

一盃口の基本と鳴きの可否を整理する

一盃口は見た目がシンプルながら、ルールの誤解が多い役です。まずは基本条件と鳴きの扱いを正しく理解しましょう。

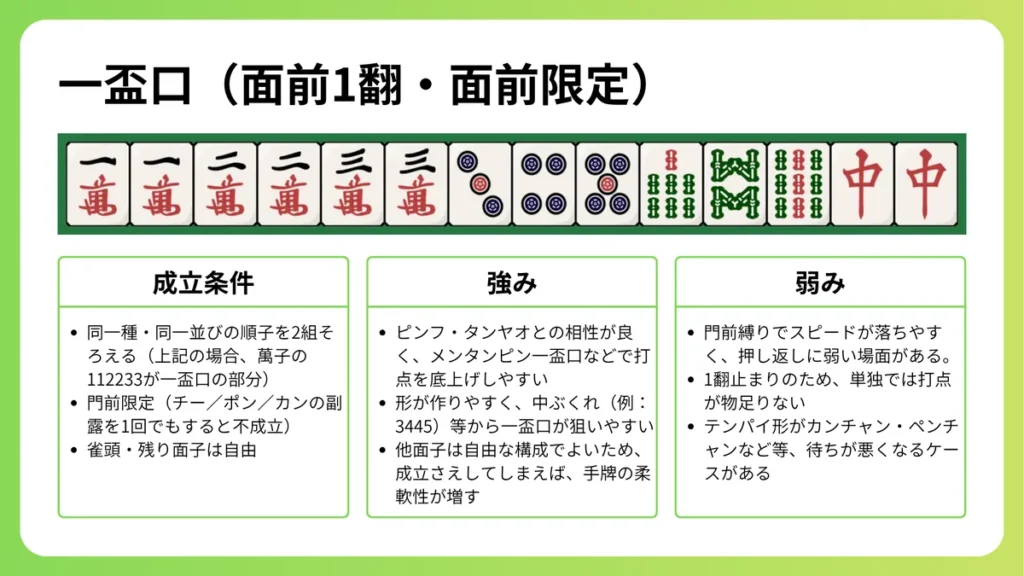

一盃口の定義と成立条件(同種同順の順子×2・門前限定の理由)

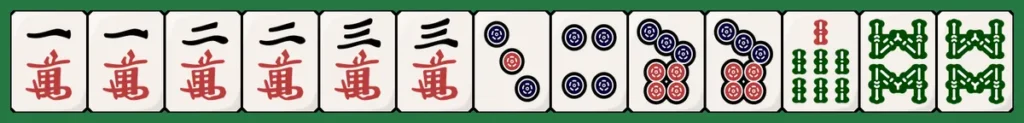

一盃口は、同じ種類・同じ数字の順子を2組作ることで成立する1翻役です。例えば、上記のように

といった形で

といった形で

を2組揃える形が代表例です。このとき、順子が完全に同じ並びである必要があります。

を2組揃える形が代表例です。このとき、順子が完全に同じ並びである必要があります。

そして、一盃口のポイントとしては面前限定であることです。ポンやチーと鳴くと、自分の手牌が面前ではなくるため、同じ順子を2組揃えたとしても、一盃口は成立しません。

したがって、一盃口は鳴くと成立しないというルールが定着しています。つまり、どのような形であっても一度でも副露すれば門前ではなくなり、役そのものが消えてしまうのです。

とはいえ、この形自体は非常に美しく、見た目の完成度が高いことから人気の高い役でもあります。平和(ピンフ)や断么九(タンヤオ)と並び、門前役の基本として多くの戦略に組み込まれます。

また、一盃口は他の門前役と複合させることで打点を伸ばしやすく、手作りの丁寧さが求められる奥深い役でもあります。覚えておくと役構成の幅が大きく広がり、戦術の引き出しが増えますよ。

鳴いた場合の扱い(部分的な鳴きも不成立になるパターン)

一盃口は「どこを鳴いても不成立」になる点が非常に重要です。イーペーコーの部分を鳴かなくても、別のメンツをポンやチーした時点で門前状態が崩れ、役そのものが消滅します。つまり、一度でも副露すれば、イーペーコーの成立条件である「完全門前」が失われるというわけです。

このルールは初心者がよく誤解しやすいポイントで、「イーペーコーの形は残っているから大丈夫」と思ってしまうケースが多く見られます。しかし、どの面子であっても鳴いた瞬間に門前役としての資格を失うため、形が残っていても無効です。

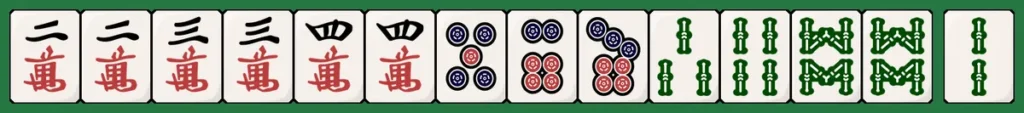

例えば、上記のような手牌の場合、 をポンした瞬間に一盃口は無効になりくなり、役なしの聴牌になってしまいます。このように副露による影響は非常に大きく、和了りやリーチの可能性を失うことにもつながるため、戦術的にもリスクを伴います。

をポンした瞬間に一盃口は無効になりくなり、役なしの聴牌になってしまいます。このように副露による影響は非常に大きく、和了りやリーチの可能性を失うことにもつながるため、戦術的にもリスクを伴います。

つまり、一盃口を狙う際は、どんな鳴きもNGと心得ておきましょう。門前を維持することは一盃口の成立の絶対条件です。この点を誤解してチョンボになるケースも少なくありませんので、注意しましょう。

一盃口以外にも鳴くと上がれない役はあるため、気になる方は下記をご覧ください。

一盃口の翻数・出現率・基本的な価値を理解しよう

一盃口の翻数は1翻で、出現率はおよそ4〜5%とされています。数ある役の中でも比較的出現しやすく、初心者でも狙いやすい門前役の一つです。

とはいえ、成立条件が門前限定であるため、スピード重視の局面では敬遠されがちです。そのため、一盃口を有効に使うには、他の役と複合して打点を伸ばす意識が重要になります。

例えば、ピンフやタンヤオと複合させれば、自然な形で高打点の手が作りやすくなります。リーチをかけることでさらに一翻上乗せできるため、門前で進行するメリットも十分にありますね。

逆に、一盃口単独では1翻止まりのため、得点的には物足りなさが残ります。リスクを取ってまで狙うよりも、他の門前役とセットで考える方が現実的です。

また、一盃口は上位役として「二盃口(リャンペーコー)」が存在します。これは一盃口を2組作る形で、3翻役として扱われる非常に強力な役です。ただし成立難度は高く、手牌全体で一盃口を2組作る必要があるため、狙って出すのは至難の業です。

二盃口と一盃口は複合せず、成立した場合は二盃口が優先されます。つまり、一盃口は二盃口の土台となる基礎役であり、門前手を伸ばす際の通過点ともいえる存在なのです。

上位互換として覚えておくと、狙い方の方向性を整理しやすくなります。イーペーコーが見えたときに、もう1組同じ順子ができそうな場合はリャンペーコーの可能性も意識してみると、手作りの幅が一段と広がりますよ。

一盃口と他役との関係を正しく理解しよう

一盃口は単体で1翻と小さいものの、複合できる役との組み合わせで一気に打点が上がります。ここでは複合しない役・しやすい役を整理しておきましょう。

二盃口や七対子など、複合しない役との関係

【一盃口・七対子が成立しているような手牌】

例えば、上記のような一盃口と七対子の二つが揃っているような手牌の場合、一盃口と七対子(チートイツ)とは複合せず、七対子のみと扱われます。七対子は7組の対子のみで構成される特殊系の役であり、順子を2組揃える一盃口とは根本的に構成が異なるためです。

途中で一盃口の形が見えても、最終的に対子7組の形を取ればチートイツのみが成立し、一盃口の要件から外れます。

【一盃口・七対子・二盃口が成立しているような手牌】

上記は、一見、一盃口・七対子・二盃口のどれも成立しているように見えます。ただし、結論として、上記の場合、二盃口のみと扱われます。

二盃口は七対子より翻数が高いため、二盃口が優先され、さらに二盃口と一盃口はルール上、複合しないためです。リャンペーコーは成立難度が非常に高い分、完成すれば満貫クラスの打点を得られる強力な役です。

つまり、2つの一盃口を同時に作れば自動的にリャンペーコーに格上げされ、どちらかを選択する必要はありません。この仕組みを理解しておくと、手作りの方向性やどの段階まで狙うかを判断しやすくなります。

平和・断么九など、複合しやすい役との相性

一盃口は門前限定の順子系役であるため、平和(ピンフ)や断么九(タンヤオ)との相性が非常に良好です。、平和(ピンフ)や断么九(タンヤオ)はいずれも順子構成を基本としており、手作りの方向性が一致するため、自然に複合を狙えるのが魅力です。

特に両面待ちでピンフ+イーペーコーの形は、効率の良さと打点バランスの両面で理想的な構成といえるでしょう。

この組み合わせは、リーチをかけることでさらなる翻数上昇も見込め、実戦でも頻繁に登場します。「ピンフ・タンヤオ・イーペーコー」は速度・打点が揃った非常に優秀な構成です。

場況に応じてピンフ寄せにするか、タンヤオを優先するか、あるいは他役を目指すのか等、柔軟に判断できると、安定した打牌選択ができるようになります。特にリーチとの組み合わせは爆発力があり、門前手の典型的な伸ばし方の一つとして覚えておくと良いでしょう。

一盃口を含む実戦的な複合例と点数上昇のイメージ

【一盃口を含む定番の形(ピンフ+タンヤオ+一盃口】

例えば「ピンフ+タンヤオ+イーペーコー」でになります。これらは比較的現実的に狙える組み合わせで、実戦でもよく見かける定番の構成です。

門前を維持してリーチをかけることでさらに打点を上げられるため、リスクに対してリターンが大きく、順子構成であれば最も狙うべき構成と言えるでしょう。

また、一盃口を含む形は、リーチ時の裏ドラや一発などの付加価値が乗りやすく、結果的に満貫以上に届くケースもあります。特にピンフ+イーペーコーは牌効率が良く、自然な進行で形が完成しやすいため、門前手を組み立てる際の理想形のひとつです。

さらに、ドラが絡んだ場合は一気に跳満クラスまで伸びることもあり、狙い甲斐がありますね。逆に、一盃口単独では満足な点数にならないケースが多いため、他役との複合を意識することが重要です。

一盃口を実戦で活かすための考え方とまとめ

理屈だけでなく、実戦でどう活かすかが勝敗を分けます。ここでは、一盃口の狙い方と注意点を紹介します。

待ち選択・中ぶくれからの発展・手替わりのコツ

一盃口は中ぶくれ形(例:

)から自然に発展しやすい役です。この形は柔軟に良形で手を伸ばせるため、門前での手作りにおいて非常に有用です。特にこの形を持つイーシャンテン時は、一盃口が見える形は多く、打点・牌効率的にも良いです。

)から自然に発展しやすい役です。この形は柔軟に良形で手を伸ばせるため、門前での手作りにおいて非常に有用です。特にこの形を持つイーシャンテン時は、一盃口が見える形は多く、打点・牌効率的にも良いです。

たとえば、

から

から もしくは

もしくは を引けば一盃口の完成形が見えます。仮に

を引けば一盃口の完成形が見えます。仮に もしくは

もしくは を引いても、両面(リャンメン)になるため、アガリやすさと打点を両立することが可能になります。

を引いても、両面(リャンメン)になるため、アガリやすさと打点を両立することが可能になります。

ただし、 を引いて、シャボ待ち聴牌した場合、和了牌は少なくなり、和了しにくくなることもあります。その場合は無理にその聴牌に固執せず、手変わりを視野に入れた打牌をすると、安定した打牌ができるようになります。

を引いて、シャボ待ち聴牌した場合、和了牌は少なくなり、和了しにくくなることもあります。その場合は無理にその聴牌に固執せず、手変わりを視野に入れた打牌をすると、安定した打牌ができるようになります。

上記のように中ぶくれが手牌にある際には、一盃口になる可能性はあるもの絶対ではないので、成立したらラッキーくらいの感覚を持ち、あくまで両面になるかどうかなどの牌姿に対する柔軟な判断ができるようになると安定して勝てるようになります。

鳴けないリスクと局面別の判断(速度・打点・安全度のバランス)

一盃口は鳴けないため、スピード勝負の局では不向きです。相手が早そうなときやドラが複数見えているような状況では、一盃口を無理に狙わず柔軟に方向転換する判断が重要です。

特に東場のようにスピードが重視される局面では、喰いタンや鳴きがOKな役(役牌、三色同順、チャンタ等)といったスピード重視の構成に切り替える柔軟さが大切になります。こうした切り替えをスムーズに行えるかどうかで、勝負の安定感が大きく変わります。

逆に、オーラスや守備的な場面で門前を維持できるなら、一盃口を絡めた高打点リーチが強力です。特に「リーチ+イーペーコー+ピンフ」といった一盃口の定番のの形で満貫以上を狙えるチャンスも多く、狙うのもありですね。

守備的な姿勢を保ちながらも、門前のままテンパイできれば攻守両立の理想的な進行になります。自分の手の遅さとリスクを常に比較し、状況に応じて一盃口を活かすか見送るかを見極めましょう。

(Q&A)一盃口の鳴きについて、よくある質問と回答

Q1:一盃口は鳴いた場合でも成立しますか?

A:一盃口は完全な門前限定役であり、一度でもポン・チー・明カンを行うと成立しません。部分的な鳴きでも門前が崩れるため不成立になります。

Q2:一盃口と二盃口は同時に成立しますか?

A:しません。二盃口は一盃口が2組できた状態で自動的に上位役として扱われます。両方の翻数を合計することはありません。

Q3:一盃口はどの役と複合しやすいですか?

A:平和(ピンフ)や断么九(タンヤオ)、リーチと相性が良く、特に「メンタンピン一盃口」形は高打点が期待できます。

Q4:チートイツや二盃口と複合することはできますか?

A:できません。成立の優先順は、二盃口>チートイツ>一盃口の順です。

Q5:実戦で一盃口を狙うときのポイントは?

A:中ぶくれの形を残して狙うのが良いです。ただし、中ぶくれは余剰牌になり放銃リスクを高めることもあるため、無理に固定せず、手替わりや他役を意識して柔軟に構えることが大事です。

(総括)一盃口と鳴きの関係を正しく理解して実戦に活かす

一盃口は鳴いたら成立しない、完全な門前限定役です。しかし、複合性が高く、リーチ・ピンフ・タンヤオなどと絡めると一気に化ける役でもあります。

鳴きが多い現代麻雀では出番が減りがちですが、「門前リーチで伸ばす手」としての価値は健在です。形を見極めて、チャンスを逃さず活かしましょう!

💡この記事のまとめ

コメント