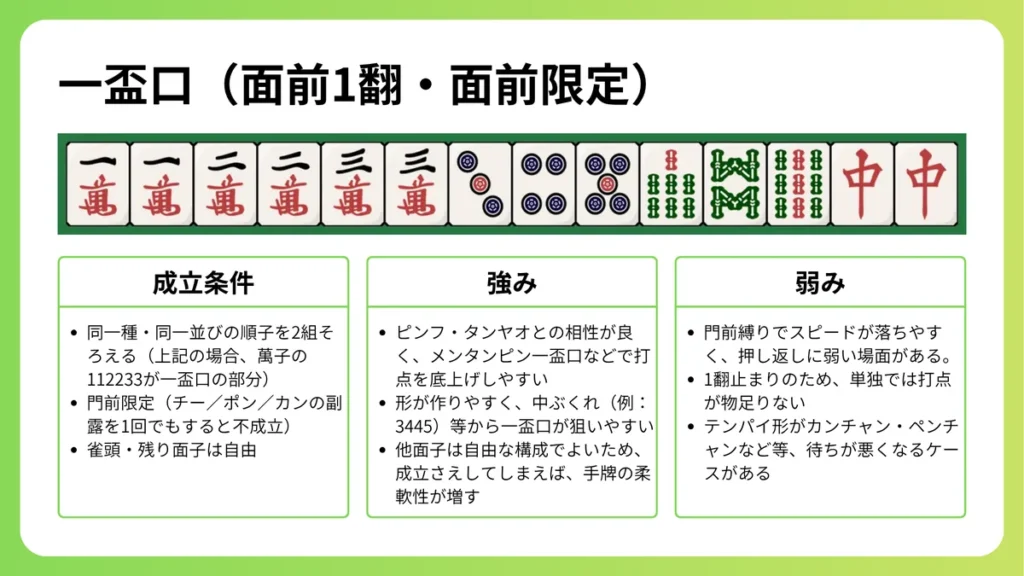

一盃口(イーペーコー)は、麻雀の役の中でもシンプルながら非常に奥が深い門前限定の1翻役です。同じ種類・同じ並びの順子を2組揃えることで成立し、その美しい形状は多くのプレイヤーを魅了します。

しかし見た目とは裏腹に、成立条件や複合ルールを正しく理解していないと誤解やミスが生じやすい役でもあります。

本記事では、一盃口の基本構造や門前限定という条件の理由、そして鳴きやロンでの成立可否などを丁寧に整理します。さらに、平和(ピンフ)・断么九(タンヤオ)との複合、七対子や対々和といった非複合役の関係、そして二盃口との打点比較など、戦術的な観点からも掘り下げて解説します。

また、実戦でよく起こる「高目・安目」判断ミスや、門前維持とスピードのバランス、さらには手変わりやフリテン回避など、実際の打牌判断にも直結するポイントを具体例とともに紹介します。

形作りのコツや狙い方の工夫、複合役を意識した高得点の組み立て方など、実践的な視点を重視して解説しています。

初心者が基礎を固めたいときはもちろん、中級者が得点アップを目指す際にも役立つ内容です。この記事を読むことで、一盃口を「偶然できた役」から「狙って作る価値のある役」へと理解が深まり、あなたの麻雀の幅がぐっと広がるでしょう。

💡この記事で理解できるポイント

- 一盃口の定義・成立条件・門前限定の理由を正しく理解できる。

- 鳴き・ロン・ツモの可否や複合役との関係を体系的に把握できる。

- 平和・断么九・二盃口などとの複合パターンと戦術的な狙い方を学べる。

- 実戦でのミス回避・形作りのコツ・得点向上の考え方を具体的に理解できる。

一盃口の基本と鳴き・ロンの可否を正しく理解する

一盃口は「同一種・同一並びの順子を2組作る」という非常にシンプルな構造を持つ役です。しかし、門前限定という制約があり、鳴いた瞬間に成立しなくなります。まずはその基本条件をしっかり押さえておきましょう。

一盃口の定義と成立条件(門前限定・同種同順の順子×2)

一盃口とは、例えば「

」の順子を2組揃えたような形を指します。

」の順子を2組揃えたような形を指します。

つまり、一盃口は同じ種類の数牌で同じ順子が2組あるときに成立する役です。この形は一見シンプルですが、順子が完全に一致していなければ成立しないため、意外と条件は厳しいものです。

また、同じ種類の数牌で構成されることが必須なので、萬子と筒子をまたいだ組み合わせでは成立しません。

牌の種類と並びが完全に一致していることが条件であり、だからこそ完成したときの美しさが際立ちますね。

ただし、門前限定の役であるため、チー・ポン・カンなどで副露を行った瞬間に成立しません。副露した部分が一盃口と関係なくても、鳴いた時点で役は消滅してしまいます。

この制約は一盃口を狙う上での最大のハードルでもあるので、しっかり覚えておきましょう。

※一盃口以外の役について知りたい方は「麻雀役の一覧」記事をご覧ください。

麻雀で勝てるようになりたい方は、役と同じくらい大事な要素があるため、「麻雀初心者の勝つコツ」も併せてご覧ください。

翻数・ロン/ツモの可否・鳴き不可の理由

一盃口は門前限定の1翻役です。門前で完成していれば、ツモでもロンでも和了可能であり、条件を満たすだけで確実に得点源になります。特にリーチを掛けて和了れば2翻(リーチ+一盃口)となり、そこにドラや赤牌が絡むと一気に満貫クラスに到達することもあります。

リーチをかけることでツモ和了時の裏ドラも期待でき、打点面の伸びしろが非常に高い役です。また、一盃口は門前を維持すること自体に意味があります。副露をせずに構え続けることで、平和と複合する可能性も広がり、自然な形で高得点を狙う展開に持ち込めます。

特に打点勝負が必要な場面では、一盃口を含む門前リーチは攻撃的かつ安定した選択肢になりますね。一方で、鳴きによるスピード重視の手作りを選んだ場合、一盃口は消滅します。鳴いてスピードを取ること自体は悪くありませんが、その瞬間に門前限定の役は成立しなくなります。

そのため、テンパイまでの距離や打点期待値、場況などを踏まえて、門前を維持するかどうかを慎重に判断することが重要です。状況によってはスピードを取る方が有利な場面もあるため、「鳴かない=正解」ではなく、局面ごとのバランスを見極める力が問われます。

一盃口の鳴きや一盃口をロンするときの詳細なルール・注意点に関してまとめた記事がありますため、より詳細を知りたい方はご覧ください。

一盃口の典型的な牌姿と高目・安目の違い

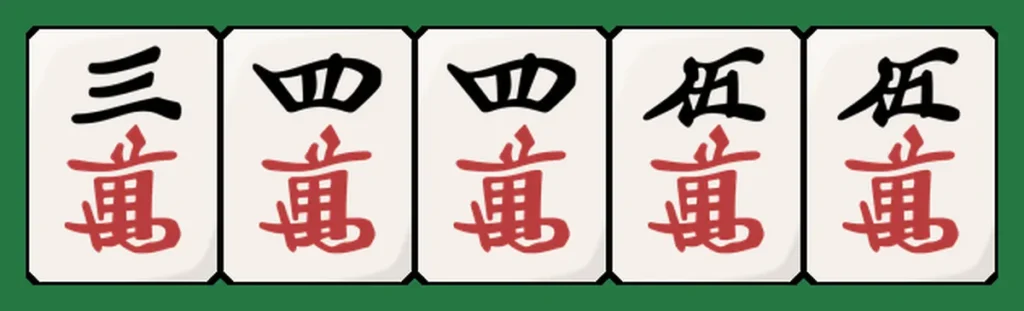

一盃口では「高目・安目」という概念も非常に重要です。たとえば

という形なら、 で和了れば一盃口が成立しますが、

で和了れば一盃口が成立しますが、 で和了ると一盃口は付きません。この差は一見小さく思えますが、実際の点数や局面判断では大きな違いを生みます。

で和了ると一盃口は付きません。この差は一見小さく思えますが、実際の点数や局面判断では大きな違いを生みます。

さらに、高目と安目の違いを理解しておくと、リーチ時の押し引き判断にも役立ちます。高目が残っている状況ではリスクを取ってもリターンが大きく、逆に安目しか残っていないときは、無理に粘るよりも安全牌を優先した方が良いケースもあります。

基本的には安目でも和了することが一般的です。しかし、一盃口がないと逆転できない等のケースでは、高目狙いで和了を見逃すとフリテンになる場合もあり、待ち選択と和了判断には細心の注意が求められます。

また、テンパイ直前で待ちを調整できる場合には、高目を優先できるように手牌構成を工夫することも大切です。これらを意識すれば、一盃口をより効率的に、そして戦略的に活かせるようになります。

一盃口の複合(七対子等)・上位役・狙い方のコツ

一盃口は単体では1翻と控えめですが、他の門前系役と複合させることで得点を伸ばせます。平和や断么九との組み合わせは特に相性が良く、自然な形で高得点を狙えますよ。

平和・断么九など複合しやすい役と点数の伸ばし方

一盃口は順子系の役と非常に相性が良く、複合による打点上昇を狙いやすいのが大きな魅力です。特に「平和(ピンフ)」や「断么九(タンヤオ)」と複合しやすく、自然な手順で同時成立を狙える点が強みです。これらの組み合わせは、門前を維持したまま打点とスピードの両立を図れるため、現代麻雀でもよく使われる定番パターンです。

平和+一盃口+リーチなら3翻、そこにツモや赤ドラが絡めば満貫圏内になります。さらに、ツモ和了り時には裏ドラの期待値も加わるため、満貫どころか跳満に届くケースもありますね。また、清一色や一気通貫など、同色で順子を揃える役とも相性が良く、打点上昇を狙える場面が多く存在します。特に清一色との組み合わせは、見た目の美しさと破壊力を兼ね備えており、実戦でも決まると印象に残る一局になります。

さらに、複合を意識すると手作りの幅が広がります。例えば、序盤から一盃口の形が見えた場合、平和や断么九への移行を意識しながら打牌を選択することで、自然と高得点ルートに進めます。逆に、役が複合しない形になりそうなときは、早めに方針を切り替えてスピード重視にする判断も大切です。

つまり、一盃口は単体で狙うよりも複合役を意識して手を進めることが実戦的です。自然な形で高得点を作るためには、序盤の段階から複合可能な形を見逃さず、柔軟に対応する姿勢が鍵になります。

七対子・三暗刻・二盃口と複合しない理由と注意点

基本的に、一盃口が七対子・三暗刻・二盃口と複合しているように見える和了ありますが、ルール上複合することはありません。

【一盃口・七対子が複合しているように見える和了】

一盃口の成立条件は同種同順の順子が2組揃えることです。しかし、上記の場合は対子が7つ存在している構成なため、七対子となります。

仮に、

が2組あるから一盃口だという見方であれば、4面子1雀頭の形になっていないため、和了できないです。このように、一盃口と七対子の複合はありえないのです。

が2組あるから一盃口だという見方であれば、4面子1雀頭の形になっていないため、和了できないです。このように、一盃口と七対子の複合はありえないのです。

一盃口と七対子が複合するのか?どちらが優先なのか?などの詳細をまとめた記事がありますため、一盃口と七対子の関係性を詳細に知りたい方はご覧ください。

【一盃口・三暗刻が複合しているように見える和了】

上記の場合、役の捉え方として、「タンヤオ・ピンフ・一盃口・ツモ」と「タンヤオ・三暗刻・ツモ」の2通りあります。

前者は

という順子が3つあると見方であり、後者は

という順子が3つあると見方であり、後者は ・

・ ・

・ のそれぞれが刻子になっているという見方です。

のそれぞれが刻子になっているという見方です。

このように、三暗刻とも一盃口とも見えますが、4面子1雀頭ということを考えると、三暗刻とも一盃口が複合することはありえないのです。ちなみにですが、この場合、高点法(点数が高い方の役が採用される)というルールに基づいて、「タンヤオ・三暗刻・ツモ」になります。

※打点は、符を考慮すると、「タンヤオ・ピンフ・一盃口・ツモ」は5200点であり、「タンヤオ・三暗刻・ツモ」は8000点となります。

【一盃口・七対子・二盃口が複合しているように見える和了】

上記は、一盃口、七対子、二盃口が複合しているように見えます。まず、手牌構成の捉え方として、高点法に基づいて七対子と二盃口を比較すると、二盃口が採用されるため、この手牌は

が2組、

が2組、

が2組、

が2組、 が雀頭という形です。

が雀頭という形です。

もう一つの論点としては、一盃口と二盃口は複合するのか?なのですが、ルール上複合しません。これはシンプルに二盃口は一盃口の上位役なので、両立せず二盃口が採用されると覚えるのがよいです。

これらのように手牌構成の見方、役の成立条件を正しく理解しておくことが、打点判断と得点計算の精度を高める鍵になります。

二盃口との関係・打点差・実戦での使い分け

【二盃口の例】

一盃口が2組あると「二盃口(リャンペーコー)」になります。二盃口は門前限定の3翻役であり、一盃口の上位互換ともいえる存在です。2つの完全な一盃口を揃える必要があるため、成立条件は非常に厳しく、完成したときの美しさと打点は格別です。

しかし、二盃口は成立難度が高く、狙い過ぎると手詰まりになりやすいのが欠点です。実戦では、一盃口の形が2つ見えたときでも、七対子や平和との両天秤で柔軟に対応するのがおすすめです。

例えば、対子が多ければ七対子寄りに構え、順子が伸びるようなら一盃口や二盃口を残すといった判断が有効です。手牌の進行に応じて軌道修正できる柔軟性こそが、上級者の差を生むポイントといえるでしょう。

つまり、無理に二盃口を追わず、一盃口+他役で堅実に和了を目指す判断も有効なのです。局面に応じて「高打点を狙うか」「スピードを取るか」を切り替えることができれば、二盃口に固執せずとも安定した成績を残せます。

一盃口の実戦的な活かし方とまとめ

一盃口は役としてはシンプルですが、形の作り方や待ちの選択にセンスが問われます。ここでは実戦での狙い方やミスの回避法を整理します。

効率的な形作りと手変わりの狙い方

一盃口の形は「中ぶくれ(例:

)」などから発展することが多いです。この形を見つけたら、一盃口を意識しておくと良いでしょう。こうした形は、一見平凡に見えても、受け入れの広い手や変化に富む牌姿になる可能性を秘めています。

)」などから発展することが多いです。この形を見つけたら、一盃口を意識しておくと良いでしょう。こうした形は、一見平凡に見えても、受け入れの広い手や変化に富む牌姿になる可能性を秘めています。

待ちを広げつつ、一盃口の可能性を残す構えが理想です。その際、手役を固定せずに「平和・断么九との複合」「一気通貫への移行」などを意識すると、状況に応じた手替わりにも対応できます。

一盃口は門前維持が前提の役なので、打点が必要で一盃口が狙える時は、他家の鳴きに流されず、冷静に自分の手を進める判断力が重要です。とはいえ、確実にスピード負けして負けるのも良くないので、点数状況など踏まえ、しっかり鳴き・打牌の判断をしましょう。

つまり、最終的には、場況に応じた判断力と柔軟性が、一盃口を活かした和了の鍵となります。

よくあるミス(鳴き・安目・フリテン)の回避法

一盃口では、

- 安目和了で役が付かない

- 鳴いて役が消える

- 同巡フリテンでチョンボ

といったミスが頻発します。これらは、ルール理解や意識のズレから起こることが多く、初心者だけでなく中級者でも注意が必要です。

例えば、安目で和了ってしまうと一盃口が成立せず、想定よりも点数が大きく下がることがあります。特にリーチ中や高目待ちの場合、どの牌で役が成立するのかを明確に把握しておかないと、和了後に「一盃口が付いていなかった」ということにもなりかねません。

また、鳴いて役が消える点も大きな落とし穴です。副露をしてスピードを上げたい場面でつい鳴いてしまうと、一盃口の門前条件を満たさなくなります。

これを防ぐには、「この鳴きでどの役が消えるか」を打牌前に常に確認する習慣を持つことが重要です。焦って鳴くのではなく、門前の価値を冷静に評価する意識が大切ですね。

同巡フリテンに関しても、見逃し後のロンができない際に誤ロンして、うっかりチョンボをしてしまうことがあります。フリテンルールは特に注意すべきポイントで、リーチ後の高目狙いなどで無理に見逃すと自滅する可能性があります。

これを避けるためには、局面ごとの得点リスクと安全度を冷静に比較し、確実に和了を取る判断が求められます。さらに、リーチ中に高目を狙って安目を見逃すと振聴になるため、確実に和了を取る判断が重要です。

リスクを取る場面と守る場面を見極め、見逃し癖を防ぐためにも、牌効率と役構成の両方を常に確認しておきましょう。慣れてくると、どの待ちでどの役が成立するかを瞬時に判断できるようになり、無駄なミスを大幅に減らすことができます。

Q&A:一盃口に関するよくある質問

Q1. 一盃口は鳴いても成立しますか?

A. いいえ。一盃口は門前限定の役なので、チー・ポン・カンなどで鳴いた時点で不成立になります。門前を維持する意識が大切です。

Q2. 一盃口と平和は同時に成立しますか?

A. はい、成立します。両者は順子系の役なので相性が良く、複合させることで高得点を狙うことができます。

Q3. 一盃口と七対子は複合しますか?

A. しません。七対子は対子のみで構成されるため、順子を必要とする一盃口とは構造的に両立しません。

Q4. 高目・安目とは何ですか?

A. 一盃口が成立する和了牌(高目)と、成立しない和了牌(安目)を指します。和了牌の違いで点数が大きく変わるため、和了する際には点数が足りているか等の注意が必要です。

Q5. 実戦で一盃口を狙うタイミングはいつが良いですか?

A. 配牌や序盤で同順子が見えたときに意識すると良いでしょう。ただし、局面によっては、鳴き等のスピード重視に切り替える柔軟さも必要です。

(総括)一盃口を理解して実戦判断力を高める

一盃口はシンプルながら、門前維持・高目安目・複合判断といった多くの要素が絡みます。役の性質を理解しておくことで、無駄な鳴きや誤ロンを防ぎ、勝率が安定します。

💡この記事のまとめ

コメント