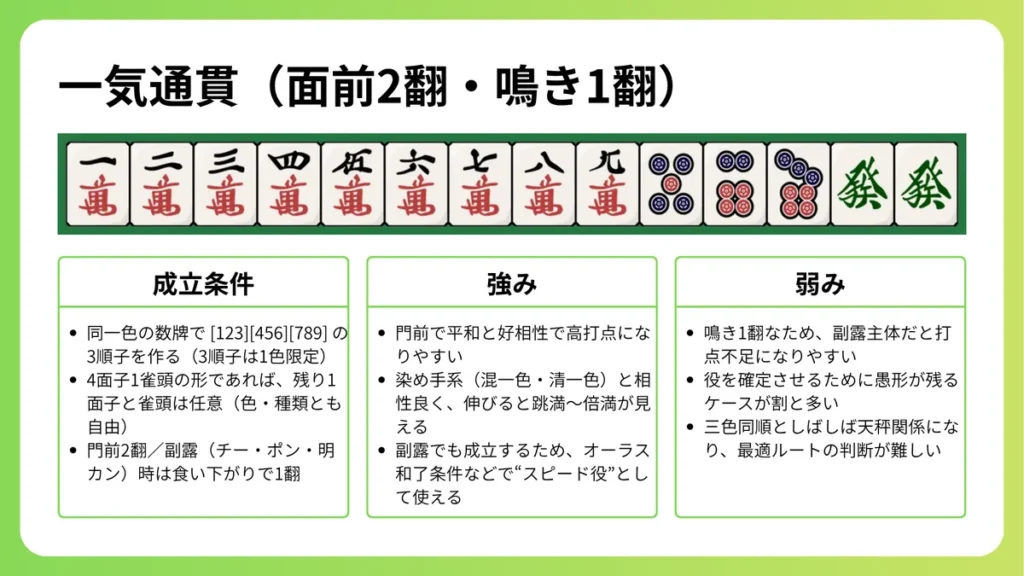

一気通貫(イッキツーカン)は、同一色で[123][456][789]の順子を揃える美しい役であり、麻雀の役の中でも象徴的な存在です。門前では2翻、鳴いた場合でも成立しますが、食い下がりで1翻になる点が特徴で、スピード重視の局面で多く活躍します。

この記事では、一気通貫の基本条件や鳴いた際のルール、複合可能な役との関係を丁寧に整理し、特に鳴きを中心に実戦での活用方法まで幅広く解説します。また、特に鳴き一気通貫で生じるメリットとデメリット、食い下がりの仕組み、そして鳴きでも狙える形の特徴をわかりやすく紹介します。

さらに、鳴き一通の判断基準として、どの局面で鳴くべきか・どの場面で門前を維持すべきかの見極め方を具体例とともに説明します。片アガリやフリテンといったリスクを回避しつつ、確定一通形を意識した待ち設計のポイントも掘り下げていきます。

終盤では、一気通貫と三色同順や染め手(ホンイツ・チンイツ)との天秤判断、ホンイツ・役牌・ドラとの複合で高打点を作る応用戦術も詳しく取り上げます。スピードと打点をどう両立させるか、鳴き判断で差が出る局面を徹底的に解説します。

この記事を通して、一気通貫の真価と鳴きの戦略的活用法を理解し、実戦で自在に使いこなせるようになりましょう!

💡この記事で理解できるポイント

- 一気通貫の基本ルールと鳴き時の翻数変化を正しく理解できる。

- 鳴き一通のメリット・デメリットを把握し、鳴くべき局面を判断できる。

- 鳴き時の待ち設計や片アガリ・フリテン回避の実践的なコツを学べる。

- ホンイツなど複合役との組み合わせで高打点を狙う戦略を身につけられる。

一気通貫の基本と鳴きによるルール変化を押さえる

一気通貫の基本条件や鳴き時のルール、複合可能な役との関係を整理していきます。初心者でも混乱しやすい食い下がりや、鳴いても有効な形を理解することが第一歩です。

一気通貫の定義と成立条件

一気通貫とは、同一種類の数牌で1から9までを3組の順子([123][456][789])として揃える非常に整然とした役です。麻雀における「流れを通す」象徴のような形で、見た目の美しさと完成時の満足感が特徴です。この3つの順子が同じ色でそろった瞬間に役が成立します。

門前で完成すれば2翻となり、リーチや裏ドラと合わせることで高打点を狙うことができます。一方、鳴いても成立しますが、食い下がりによって1翻に減少します。それでもスピード重視の局面では十分に価値のある選択肢です。

特に、テンパイ速度を上げたい時やオーラスでの逆転条件を満たしたい場合など、鳴き一通は実戦的な戦術として活躍します。また、成立には3つの順子がすべて同じ色である必要があります。萬子・筒子・索子のいずれか1種類で統一しなければならず、他の色が混ざると不成立です。

【一気通貫が不成立の例:順子の色混在([123]が萬子、[456][789]が索子)】

つまり、[123][456][789]の組み合わせが異なる色で揃っていても一気通貫とは認められません。似たような形で勘違いしやすいですが、ここが非常に重要なポイントです!同色で1から9までの完全な連続構成のみが一気通貫とみなされるため、順子の組み合わせを意識して構築することが大切です。

鳴いた場合の翻数と複合役の可否(ピンフ不可・ホンイツ可など)

鳴き一気通貫は1翻に減りますが、他の役と複合させることで打点をしっかり補うことができます。

【鳴き一気通貫とホンイツ・鳴きの例】

例えば、ホンイツ(混一色)や役牌との組み合わせは、実戦でも非常に効果的です。これにより、鳴きによる翻数の減少をカバーしながらも、安定した和了点を確保できます。

さらにドラが絡めば、満貫クラスまで跳ね上がることも珍しくありません。また、鳴き一通はスピード面で大きなアドバンテージを得られる反面、門前限定のピンフやイーペーコーなどの役は複合できない点には注意が必要です。

つまり、鳴きは、リーチによる裏ドラや門前加点を放棄する代わりに、早い局収束や連荘を狙うタイプの戦術になります。状況を見極め、打点よりも先制重視で局面を鳴きで押し切る意識が大切です。加えて、鳴き一通を活かすためには、どの役と組み合わせるかを常に意識することが重要です。

ホンイツ・チンイツ・役牌のいずれも、鳴きとの相性が良く、構成次第で強力な手に変わります。とくに、混一色+一気通貫+役牌という4翻構成は、門前の高打点手に匹敵する力を持ちます。つまり、鳴き一通は単体で見れば控えめな打点でも、構築次第で強力な武器に変わるというわけです!

食い下がりの仕組みと鳴きでも狙える形の特徴

食い下がりとは、一部の役ですが、鳴いたことで翻数が1段階下がるルールを指します。これは副露に伴うリスクと引き換えにスピードを得る仕組みであり、麻雀の戦術バランスを保つ重要な要素です。

一気通貫も食い下がりのルールの対象ですが、鳴いても役の成立自体は有効であり、柔軟な攻撃手段として十分に機能します。

特に、手牌がすでに整っており、カンチャンやペンチャンなどの待ちでもテンパイに持ち込める場合は、和了率は上がるため、鳴きの価値が一気に上がります。さらに、ドラや役牌が絡んでいる場合、1翻減少しても実質的な得点はそれなりに高く維持できます。

また、相手のリーチ宣言前に和了できるスピードは、防御的にも非常に有効です。さらに、食い下がりを理解しておくことで、鳴き判断の精度が大きく向上します。「ここで鳴くべきか、門前で粘るべきか」を冷静に比較できるようになるからです。

スピードを優先して局を早く進めたい時や、オーラスでの連荘・形式テンパイを狙う場面では、食い下がりを受け入れても鳴く選択が最適な場合があります。つまり、食い下がりはデメリットではなく、戦略的判断の一部として活用する意識が大切ですよ!

鳴き一気通貫の実戦的な活用と判断基準

ここでは鳴き一通を実戦でどう活かすか、鳴くべき局面や見送るべき局面の判断基準を紹介します。リスクとリターンを理解することで、勝率がぐっと上がります!

鳴き一気通貫のメリット・デメリット(スピードと打点のバランス)

鳴き一気通貫の最大のメリットは、なんといってもスピードの向上です。鳴くことでテンパイまでの距離を一気に縮め、相手よりも早く和了できる可能性が大きく高まります。

特に中盤以降の競り合いでは、先制テンパイを取ることが大きなアドバンテージとなり、相手にリーチをかけられる前に局を制することができます。さらに、親番のときには連荘のチャンスを広げ、テンポの良いゲーム運びにつながります!

しかし、その反面で打点が下がるという明確なデメリットもあります。門前であればリーチ・裏ドラ・一発といった加点の機会がありますが、鳴いた場合はそれらをすべて放棄することになります。そのため、単純にスピードを取るのか、打点を維持するのかというバランス判断が非常に重要です。

例えば、トップ目で早和了りを狙う局面と、逆転が必要な場面とでは取るべき戦略がまったく異なります。さらに、鳴き一通の特徴として、テンパイ速度だけでなく「局面の制御力」を高める効果もあります。

鳴きによって他家にプレッシャーを与え、守備的な打ち回しを強制することができるため、局全体の流れを掴みやすくなるのです。打点を犠牲にしてでも先手を取るか、それとも高打点を狙って門前維持を選ぶか。この選択こそが、麻雀の醍醐味であり、実力の差が出るポイントですよ!

鳴くべき局面・鳴かない方がよい局面の見極め方

鳴くべき場面は、ドラが2枚以上ある時や、ホンイツ・チンイツとの複合が見込めるような配牌を持っている時です。特に染め手に寄せやすい手牌や、役牌の対子がある場合は、鳴くことでスピードと打点の両立が狙えます。

また、親番で連荘したい局面や、オーラスで逆転条件を満たす必要がある場面でも、鳴き一通は非常に有効な戦術です。鳴きによってテンパイ速度を早めることで、他家にリーチをかけられる前に和了し、主導権を握ることができます。

さらに、鳴き一通は手順の効率化にもつながります。鳴きを入れることで形を明確に固定できるため、待ちがブレにくくなり、手筋を整理しながら進行できます。

ドラや役牌との組み合わせで打点を確保できる場合は、積極的に鳴きを検討しましょう。特に打点とスピードの両立を目指す局面では、鳴き一通が光ります!

一方で、門前でピンフ・一盃口(イーペーコー)・リーチ等の面前限定役と複合できる形が見込める場合は、無理に鳴かずに高打点を目指すのが賢明です。門前リーチの一通は裏ドラによる打点上昇が期待できるため、結果的に満貫や跳満に届くことも珍しくありません。

手変わりの余地がある時は、焦らず構えるのが得策です。手を広げて受け入れを増やすことで、最終的により良い形と高打点を両立できる可能性が高まります。

鳴き時の待ち設計と片アガリ・フリテンの回避法

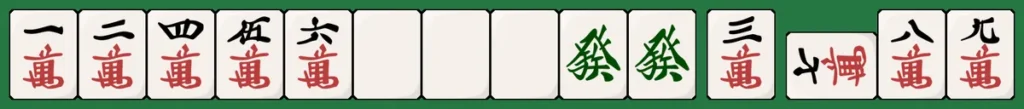

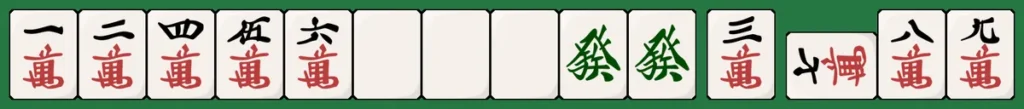

鳴き一通では、待ち形の設計が何よりも重要になります。基本的には、片アガリや同順フリテンを避けるためには、確定一通形を常に意識して構築することが肝心です。

ただし、個人的にはありありルールであれば、場面によっては片アガリになろうとも、鳴いて局流しを狙うという戦術もアリだと思います。中途半端な形で鳴きを重ねると、最終的に役なしテンパイやフリテン待ちに陥る危険性があるというリスクはあるので、そこだけは理解しましょう

【一気通貫が確定の形】

【一気通貫が未確定の形( :役なし、

:役なし、 :一気通貫成立)】

:一気通貫成立)】

また、牌効率と反することになりますが、手牌の中で一通に関係しない中張牌(2~8の数牌など)を早めに処理しておくことで、手順ミスを防げます。これにより、最終的なテンパイ時にフリテンリスク多少少抑えられます。

つまり、鳴き一通では単にスピードを重視するだけでなく、確定役の形と待ちの質を同時に設計することが勝率を上げるカギになりますよ!

一気通貫の鳴きを活かす応用戦術とまとめ

ここでは一気通貫をさらに深く理解し、三色同順や染め手との比較、点数の底上げ術を紹介します。最終的に実戦でどのように使うべきかをまとめます。

一気通貫と三色同順・染め手との天秤判断

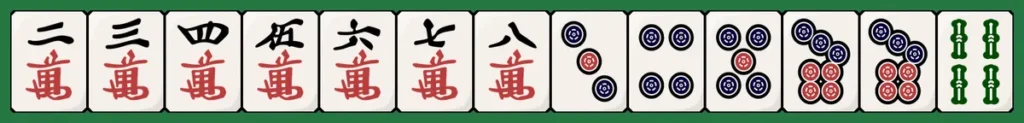

一気通貫と三色同順は、非常に似たような形から発展していくため、どちらを最終的に狙うかの判断が重要になります。序盤からの手組みでどちらに寄せるかを意識することで、無駄な鳴きや手順のロスを防げます。

【一気通貫と三色同順の両天秤の例】

上記のような手牌の場合は、どちらの可能性も視野に入れておくと手広く受けられます。いわゆる「黄金のイーシャンテン」状態、つまり一気通貫と三色同順の両方が狙える形では、どちらの完成にも柔軟に対応できる構えが理想です。

この状態を維持できれば、ツモや鳴きによって状況に応じた方向転換がしやすく、結果的に打点かスピードのいずれかを最大化できます。局面によっては、和了率を優先してタンヤオに決め打ちするのも有効ですし、逆に門前で高打点の三色+リーチや一通+リーチを狙うのも戦略的な選択です。

つまり、一気通貫と三色同順の天秤は、単なる形の比較ではなく、状況判断力を問われる高度な技術のひとつなのです!

鳴き一気通貫で高打点を作る複合(ホンイツ・役牌・ドラ活用)

【鳴き一通+ホンイツ+役牌の例】

鳴き一通単体は1翻という控えめな役ですが、ホンイツや役牌を絡めることで一気に実戦的な打点へと変化します。特にホンイツ(混一色)は鳴きとの相性が抜群で、手作りの自由度も高く、安定した高打点を狙えます。

また、役牌が対子で手牌にある場合はポンを入れやすく、打点補強とスピードを両立できる構成が整います。さらに、ドラを絡めた場合は満貫級どころか跳満に届くこともあり、攻撃的な仕掛けとして非常に優秀です。

例えば、索子で一気通貫+混一色+發をポンしてドラを1枚抱えていれば、鳴きでも堂々と勝負できる手に仕上がります。こうした複合形は、門前リーチに匹敵する火力を持ちつつ、スピードでは上回るため、現代麻雀において極めて実戦的です。

また、鳴き一通を活かす際は「どの役で打点を補うか」を明確に意識することが重要です。ホンイツ・チンイツ・役牌・ドラといった打点源のどれを軸にするかを決めておくことで、仕掛けた後も迷いが減り、スムーズに進行できます。つまり、鳴き一通は単なるスピード手ではなく、複合を前提とした構築型の戦術なのです!

(Q&A)一気通貫の鳴きに関するよくある疑問

Q1. 一気通貫は鳴いても成立しますか?

A1. はい、鳴いても成立します。ただし食い下がりが適用され、門前2翻が鳴きでは1翻になります。スピードを優先したい時には有効です。

Q2. 鳴き一通で注意すべき待ちはありますか?

A2. あります。片アガリや同順フリテンに注意しましょう。特に安目待ちで役が消える形は避けるのが一般的には基本です。個人的には、スピード優先で片アガリになったとしても、鳴いて局流しを狙うのも良いと思います。

Q3. 鳴き一通はどんな局面で狙うべきですか?

A3. ドラが複数ある時やホンイツ・役牌と複合できる場面が理想です。オーラスや親連荘などスピード重視の局面で有効です。

Q4. 鳴き一通と門前一通の違いは何ですか?

A4. 翻数です。鳴き一通は1翻でスピード重視です。門前一通は2翻でリーチ・裏ドラと絡まらせれることができ、高打点をで狙えます。面前で攻めるか、鳴きで攻めるかは局面ごとに選択を変えることが重要です。

Q5. 鳴き一通を狙う時のコツはありますか?

A5. 確定役の形を作ることがポイントです。中張牌を早めに処理し、役確定の待ちを意識すると安定します。牌効率に反するケースもあるため、適宜判断が必要です。

(総括)一気通貫の鳴きを踏まえた実戦まとめと打ち方の指針

鳴き一気通貫は、スピード重視の現代麻雀において非常に実用的な役です。打点を落としてでも先手を取る価値がある場面は多く存在します。とはいえ、手変わりや複合の可能性を冷静に見極めることも大切です。

💡この記事のまとめ

コメント