麻雀の役のひとつであるチャンタは、翻数や条件が少し複雑で迷いやすい役です。門前では2翻、鳴けば1翻に食い下がるという特徴があり、点数計算や戦術判断に直結する重要なテーマとなっています。

この記事では「チャンタは何翻?」という疑問に答えつつ、成立条件や点数の目安を丁寧に解説し、さらにジュンチャンや混老頭といった関連する役との違いも整理します。

加えて、役牌や三色同順、混一色といった複合役との相性や、赤ドラ環境における評価、そして実戦での狙いどころまで幅広く紹介します。待ち形の弱点や片アガリになりやすい問題点にも触れるため、注意点を理解することでミスを減らし、実戦での判断力を高めることができるでしょう。

これを読めばチャンタの理解が深まり、得点計算や戦術に自信を持てるだけでなく、実際の対局で使いこなす力も身につきますよ。

💡この記事で理解できるポイント

- チャンタの翻数や食い下がりの仕組みを正しく理解できる。

- 成立条件や使える形を具体例とともに把握できる。

- ジュンチャンや混老頭との違いを整理し、複合可能性を学べる。

- 実戦で狙うべき局面や注意点を理解し、戦術に活かせる。

チャンタは何翻(なんはん)なのかとその基本条件を理解する

チャンタの翻数や成立条件は、初心者から上級者まで必ず押さえておきたい知識です。ここでは翻数の違い、成立の仕組み、そして点数の目安を紹介します。

門前2翻・鳴き1翻になる食い下がりルール

チャンタは門前なら2翻の役ですが、鳴いた場合は1翻に下がります。この仕組みを「食い下がり」と呼び、麻雀を学ぶ上で必ず知っておきたい基本ルールの一つです。

つまり、門前で仕上げればリーチと組み合わせて高打点が狙え、勝負手となります。逆に副露すればスピードは出やすいものの得点は低く、かわし手の役として使われるケースが多いです。

さらに、門前と鳴きの差は打点だけでなく心理的な圧力にも影響し、リーチによる牽制効果は相手の動きを抑える力を持っています。また、食い下がりを理解していないと点数計算で誤解が生じやすいため注意が必要で、初心者が混乱しやすいポイントでもあります。

そのため、実戦においては手牌状況や点差、局面を踏まえて鳴くか門前に構えるかを見極める判断力が不可欠です。特にオーラスや親番など局面の重みで選択は変わるため、状況判断力が勝負を分けると言えるでしょう。

さらに、試合の形式やルールによっても価値は変化し、赤ドラがあるルールでは門前での高打点を優先するか、スピードを活かした鳴きで確実に加点するかの戦略選択が重要になります。このように食い下がりのルールを理解し応用できるかどうかは、プレイヤーの成績に直結する大事な要素になるのです。

💡チャンタの点数情報に関するまとめ

- チャンタは門前2翻・鳴き1翻に変化する「食い下がり」役である。

- 門前ならリーチと組み合わせて高打点が狙える。

- 鳴きではスピード重視でかわし手として活用されやすい。

- リーチの牽制効果など心理的影響も大きい。

- 食い下がりを理解しないと点数計算を誤りやすい。

- 鳴くか門前で構えるかは局面次第で柔軟に判断する必要がある。

- 赤ドラありのルールでは戦略選択の幅が広がる。

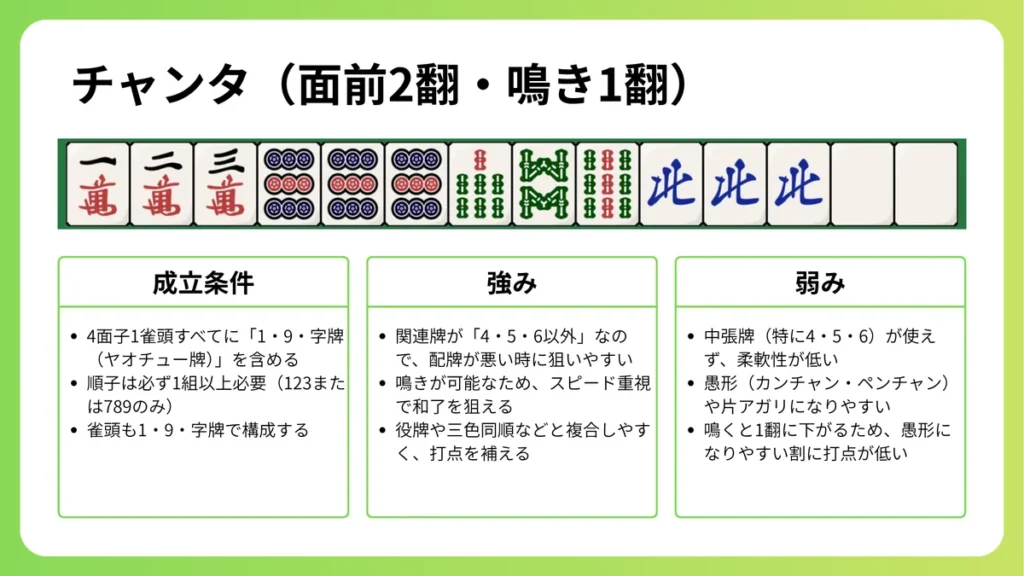

成立条件と使える形(123・789の順子や1・9・字牌)

チャンタとは4面子1雀頭すべてに1・9・字牌で構成する役です。順子は123または789だけが有効で、刻子や雀頭は1・9・字牌でなければなりません。

さらに、順子が1組以上必ず含まれることが条件で、もしすべてが刻子だけで構成されると別役の混老頭となってしまいます。この違いを理解していないと役の判定を誤ることがあり、初心者がつまずきやすいポイントでもあります。

そのため、チャンタを狙う際には必ず順子を1組入れる必要があると意識しましょう。具体的な例として、例えば

の刻子や

の刻子や

の刻子と、

の刻子と、

の順子を組み合わせれば成立しますが、

の順子を組み合わせれば成立しますが、

がなく全て刻子で構成するとチャンタにはならず混老頭扱いになるのです。

がなく全て刻子で構成するとチャンタにはならず混老頭扱いになるのです。

また、使える牌の範囲が限られているため中張牌を多用できず、手作りの自由度や柔軟性に欠けるのが特徴です。結果として待ち形が愚形になりやすく、受け入れ枚数も減少する傾向があります。

とはいえ、逆に言えば端牌や字牌が多い配牌から自然に目指せる役でもあり、悪配牌を救済するルートとして覚えておくと便利です。さらに、条件が厳しい分、成立したときには独特の達成感があり、戦術的な奥深さを感じさせる役でもあるのです。

実戦では、守備的に打ちたい場面や相手のリーチに押し返したくない場面でもチャンタは使いやすく、結果的に局を流す役割を果たすこともあります。役の特徴を理解して臨機応変に活用できれば、単なる基本役以上の価値を持つ選択肢になるでしょう。

点数の目安と代表的なケース(リーチ・ダマ・鳴き)

門前でチャンタのみを完成させた場合は子のロンの場合、2翻で2600点程度となり、リーチを加えることで5200点以上に跳ね上がります。さらに裏ドラが乗れば満貫以上を狙えるため、門前チャンタは成立すると高打点になる役といえるでしょう。

リーチによる一発や裏ドラの恩恵を受ければ跳満まで届くケースもあり、面前チャンタは稀ではありますが大物手になる打ち方です。一方、鳴いた場合は1翻に落ち、手役がチャンタのみであれば1000点前後の安い和了になることも多く、加点能力としては物足りなくなります。

しかし、局面によってはスピードを優先した副露が有効であり、特にオーラスや親番でのテンパイ料狙いには強力な手段となるのです。また、ドラや役牌と複合できれば打点を補強でき、2000点や3900点に届くケースもあります。

三色同順や混一色との組み合わせなら、満貫クラスに跳ね上がることも珍しくありません。さらに、裏ドラやカンドラで、思わぬ高打点になるケースも存在します。

したがって、チャンタの点数は単体では控えめですが、複合や条件次第で大きく伸びる可能性を秘めているのです。点数を意識して他役との組み合わせを狙い、状況に応じて門前か鳴きかを選択することが実戦では欠かせないポイントになります。

具体的な得点感覚を持つことで、守備と攻撃のバランスを取りやすくなり、安定した勝率につながるのです。

チャンタは何翻(なんはん)になる役かを他の役との違いから理解する

チャンタは似た役や複合できる役が多いため、違いを整理して理解することが重要です。ここではジュンチャンや混老頭との違い、複合しやすい役、そして赤ドラ環境での評価を紹介します。

ジュンチャン・混老頭との違いと複合しない理由

チャンタの上位役に純全帯么九(ジュンチャン)があり、これは字牌を含まない代わりに3翻(鳴きで2翻)となります。ジュンチャンはすべての面子と雀頭に端牌を絡める必要があり、難易度は高いですがその分翻数が多く打点も伸びやすい特徴を持ちます。

加えて、門前であればリーチや一発、裏ドラと組み合わせて大きな打点を狙えるため、実戦での価値は非常に高いです。

また、順子を含まず1・9・字牌だけで構成すれば混老頭となり、こちらは2翻で鳴いても食い下がらないため、稀な役ではありますが、成立しそうであればスピード役として実戦で機能します。

混老頭は刻子中心の構成になるためトイトイや役牌と複合しやすく、即効性のある武器となります。これらの役はチャンタと構成条件が似ている部分がありますが、チャンタは順子が1つ以上必要であり、混老頭は刻子のみでの構成が必要なため、同時に成立することはありません。

つまり、チャンタを目指していた手が進行の過程で全刻子になれば混老頭(トイトイ)に化ける可能性があり、逆に字牌を外して端牌のみで順子を作り続ければジュンチャンに発展するのです。こうした派生の過程を理解しておくことで、打牌選択の幅が大きく広がります。

例えば、序盤で字牌が多ければ混老頭やトイトイを意識し、中盤で端牌の連続形が増えればジュンチャンに切り替えるといった柔軟な対応が可能になります。このように役の派生関係を深く理解しておくと、配牌や進行中の手牌を状況に応じて切り替える判断が可能になり、戦術の幅を大きく広げることができるのです。

さらに、相手から見たときの手読みにも影響を与え、鳴きや捨て牌の傾向によって自分の狙いをぼかすこともできます。結果として、得点期待値だけでなく駆け引きの面でも優位に立てるでしょう。

相性の良い複合役(役牌・三色同順・混一色など)

チャンタは役牌や三色同順、混一色などと組み合わせやすいのが特徴です。特に役牌との複合は自然に作りやすく、打点の底上げにつながります。

役牌バックでの仕掛けと組み合わせれば、スピードと安定感を両立できるのも強みです。さらに、ドラが絡めば一気に満貫以上を狙える可能性が生まれるため、鳴き手でも十分な破壊力を発揮できます。

また、門前なら一盃口やリーチと組み合わせて高得点が期待でき、裏ドラ次第では満貫クラスに跳ね上がることもあります。リーチによる一発や裏ドラの上乗せが絡めば跳満、倍満に届くケースすら存在し、夢のある構成になるのです。

さらに、混一色との相性も良く、条件次第で爆発力を発揮するのがチャンタの面白さです。例えば索子で789を複数組み込みながら字牌を活かすと、染め手とチャンタが同時に成立し、高打点の完成を狙えます。

複合役を視野に入れることで、チャンタ単体の安さを補うだけでなく、得点力と戦術の幅を広げることができますよ。結果として、攻守両面で使える戦略の一つとなり、実戦での柔軟な対応力を養うことにもつながります。

赤ドラ環境での評価と点数を伸ばす工夫

現代麻雀では赤ドラの存在が大きく、チャンタは赤5を活かせないため打点が低くなりがちです。そのため赤ドラが複数含まれる配牌では、無理にチャンタを目指すよりもタンヤオやピンフといった役を狙う方が効率的になる場面も多いでしょう。

特にタンヤオは赤ドラと非常に相性が良いため、赤を引いた時点で自然に移行する判断は有効です。とはいえ、役牌やドラと組み合わせればチャンタでも満貫クラスまで伸ばすことは可能で、門前ならリーチによる一発や裏ドラの期待も重なり打点の爆発力が生まれます。

リーチと絡んだ際には、赤がなくても裏ドラの乗り方次第で跳満に届くケースもあり、十分に戦えるポテンシャルを持っています。赤を引いたときには、チャンタを無理に維持するのではなく、他役へシフトする柔軟さを持つことが重要です。

さらに、赤なしであっても字牌や役牌を絡めれば堅実に加点でき、安定した2000点や3900点を確保できるため、チャンタは悪配牌の救済ルートとして光る場面もあります。場合によっては混一色と複合して高打点に化ける可能性もあり、思わぬ大物手に成長することもあるのです。

このように、赤ドラ環境下では常にバランスを見極めて判断することが実戦での成績を左右し、手牌の進行に応じた柔軟な対応力が勝敗のカギを握ると言えるでしょう。

チャンタんの翻数を踏まえた、てりやき流の実戦での狙い方

チャンタは難易度の割に点数が低くなることも多いため、狙う場面を見極めるのが肝心です。ここでは、どんな配牌や局面で有効か、待ち形の注意点、そして総括をお伝えします。

悪配牌やオーラス和了トップでの有効性

配牌が悪く他に狙える役がないとき、チャンタは有力な選択肢になります。特に字牌や端牌が多いときは仕掛けやすく、かわし手として機能します。

字牌を重ねれば自然に役牌と複合して打点を底上げできるため、ただの安手で終わらない可能性も出てきます。加えて、端牌が絡む順子を揃えやすい形であれば、鳴きを多用してもテンパイに辿り着きやすく、スピード感を持って局を進めることができます。

また、序盤から積極的に鳴けばスピード感のある進行が可能で、他家の攻撃を受ける前に局を流すこともできます。中盤以降に他家がリーチをかけてくる前に仕上げられる点は、チャンタをかわし手として選ぶ大きな強みです。

さらに、オーラスでアガリトップが必要な場面では、スピードを重視して鳴きチャンタに向かうのも有効です。テンパイ料を取りに行く場面や親番での連荘狙いにも活用でき、リードを守りたいときや逆転を狙うときの戦術としても機能します。

このようにチャンタは状況に応じて柔軟に使える役であり、局面によっては勝敗を分ける重要な存在となるのです。

待ち形の注意点と片アガリになりやすい問題

チャンタは愚形になりやすく、特に両面待ちが片アガリになってしまうことがあります。例えば

待ちなら

待ちなら でアガればチャンタですが、

でアガればチャンタですが、 では役がつきません。

では役がつきません。

このように一見両面に見えてもチャンタを成立させたければ、実際は半分死んでいる待ちになりやすいため、和了効率が落ちてしまうのです。

また、

待ちでも

待ちでも ではチャンタにならないなど、同様のケースが頻繁に発生します。

ではチャンタにならないなど、同様のケースが頻繁に発生します。

特に勝負局では、他家への放銃を意識した片あがりダマに構えるか、片あがり解消のためのリーチで決めに行くかの選択が勝敗を左右することになります。

場合によっては、鳴いてテンパイを早めに取ることでかわし手として活用する選択も考えられるでしょう。こうした待ち形の弱点をしっかりと把握し、事前に対応策を持っておくことが、チャンタを使いこなす上で大切なポイントになります。

理解を深めておけば、たとえ待ち形が不利でも正しい判断ができ、勝率を大きく下げずに戦うことができるのです。

(Q&A)チャンタが何翻であるか?等、チャンタに関するよくある質問

Q: チャンタは何翻になりますか?門前と鳴きで違いますか?

A: 門前は2翻、鳴くと食い下がって1翻になります。リーチと組み合わせれば高打点を狙え、裏ドラ次第では跳満クラスに化ける可能性もあります。

ただし副露時は打点が低くなりやすいため、スピード重視で局を流す役割が中心になります。点数と局面のバランスを意識して使い分けるのがコツです。

Q: チャンタの成立条件を簡単に教えてください。

A: 4面子1雀頭のすべてに1・9・字牌を含め、順子を最低1組入れる必要があります。順子は123か789のみが有効で、全て刻子だと混老頭になります。

さらに、雀頭にも1・9・字牌を必ず含める必要があるため、役牌のトイツを頭にする形は自然に複合が期待できるでしょう。条件を正しく理解しておかないと役の判定を誤るため注意が必要です。

Q: 両面待ちでリーチしても大丈夫ですか?片アガリになりませんか?

A: 23待ちなら1でのみチャンタ、4では役なしになるなど片アガリが起きます。789待ちでも6が安目になるため成立しないことがあり、一見有利に見える待ちでも実際は半分死んでいる形になります。

状況次第でダマにして高目取りを狙う、もしくは他役との複合を優先する判断が大切です。リーチ判断には慎重さが求められます。

Q: どの役と複合させると強いですか?

A: 役牌、三色同順、混一色が代表格です。役牌バックで仕掛ければスピードと打点を両立でき、鳴きチャンタの弱点を補えます。

門前ならリーチや一盃口とも相性が良く、裏ドラ次第では満貫以上も狙えます。さらに混一色や清一色に絡めれば倍満級の爆発力を秘めており、複合役を意識することで戦術の幅が広がります。

Q: 赤ドラが多い卓ではチャンタは弱いですか?

A: 赤5を使えないため評価は下がりやすいです。ただし役牌やドラと複合すれば十分戦えます。

門前でリーチをかければ裏ドラやカンドラの恩恵で一気に高打点に化けることもあり、弱いと決めつける必要はありません。赤を引いたらタンヤオなどへ切り替える柔軟さも大切ですが、字牌や端牌が多い配牌ならチャンタを有効に狙えるケースも少なくないのです。

(総括)チャンタは何翻かを理解して実戦に活かす総括

チャンタは門前2翻、鳴けば1翻になる役で、条件は厳しいものの実戦で使える場面があります。ジュンチャンや混老頭との違いを押さえ、役牌や三色同順と複合して打点を補強するのが理想です。

赤ドラ環境では評価が下がりがちですが、状況次第で大きな武器になりますよ。

💡この記事のまとめ

コメント