チャンタは麻雀の役の中でも特徴的な役であり、鳴きとの関係を理解することが大切です。鳴きチャンタは翻数が下がる一方でスピードを優先できる点に大きな強みがあり、門前での高打点狙いとのバランスをどう取るかが重要になります。

この記事では、チャンタを鳴いた場合の翻数や点数の変化、鳴きによって生じる弱点やリスク、さらに実戦でどのような局面で狙うべきかを具体例とともに整理します。

加えて、ジュンチャンやホンロウトウとの違いや、役牌や混一色など複合役との相性、守備面や押し引き判断での利点、さらには進行例や牌選択の工夫までを幅広く解説します。この記事を通じてチャンタと鳴きの関係を深く理解し、実戦で自信を持って活用できる力を養ってください。

💡この記事で理解できるポイント

- チャンタを鳴いた場合と門前の場合の翻数・点数の違いが整理できる

- 鳴きチャンタのメリットやデメリットを踏まえた実戦での活用方法が分かる

- ジュンチャンやホンロウトウとの違いを理解し、役の選択基準を明確にできる

- 守備力や押し引き判断を含めたチャンタの総合的な戦術的価値を学べる

チャンタと鳴きの基本を整理する

チャンタは門前でも鳴いても成立しますが、鳴いた場合は翻数が減るという特徴があります。ここでは、チャンタと鳴きの仕組みや基本的な成り立ちについて確認しましょう。

鳴きの可否と翻数・点数の変化

チャンタは鳴いても成立する役であり、門前のときと鳴いたときで大きな違いが生じます。しかし鳴いた場合は食い下がりとなり、門前の2翻から1翻に下がる仕組みです。

一方で、スピードを重視する局面では鳴いてアガリに直結させる戦術が有効であり、リスクを承知で仕掛けることに意味があります。例えば、オーラスでの和了トップや早く流したいときには鳴きチャンタの有効性が際立ちます。

加えて、親番で素早くアガることで連荘を狙う場合や、他家に高打点の仕掛けが見えたときにかわし手として活用する場面でも力を発揮します。速度優先で鳴き進行することで、相手のリーチを封じたり、局を早く流したりできる点は大きな魅力です。

逆に打点を求めるなら門前を維持する方が有利であり、リーチや一盃口などの複合役を狙える余地も広がります。門前を続けることで裏ドラの期待も持てるため、得点効率は明らかに上がります。

そのため、チャンタを鳴くか門前で構えるかは、場況や自分の順位、点差によって柔軟に判断する必要があります。例えば、トップ目であればリスクを避けつつスピード重視の鳴きを選択しやすく、逆にラス目で打点が必要な場合は門前を維持するなどの判断が優先されます。

このように、鳴きと門前のどちらを選ぶかは局面ごとの判断力が肝心であり、経験を重ねてバランス感覚を養うことが勝利につながるのです。

💡チャンタに関するポイント

- 鳴きは成立可だが食い下がりで2翻→1翻。

- 門前は打点効率が高く、リーチ・一盃口・裏ドラの伸びが期待できる。

- スピード重視の局面(オーラス和了トップ、親の連荘、かわし手)では鳴きが有効。

チャンタで使える牌の種類と形

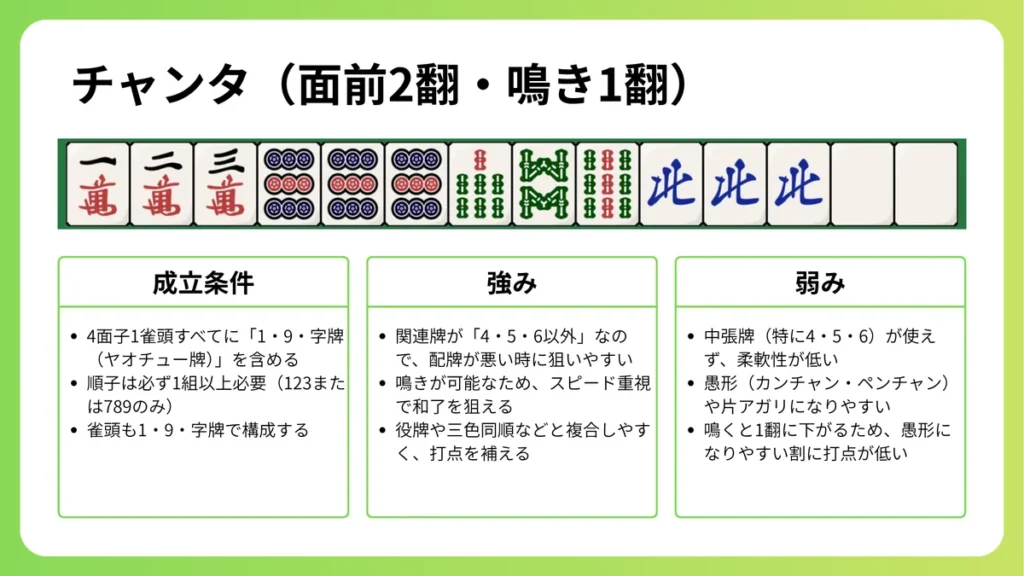

チャンタに使える形は限られており、その制約が戦略面に大きな影響を与えます。順子は123か789のみで、刻子や雀頭は1・9・字牌が条件です。つまり中張牌である4・5・6はまったく利用できず、通常の手作りに比べて選択肢が狭くなります。

そのため柔軟性に欠け、愚形や片アガリになりやすいという特徴が強く出ます。特に序盤での手組みでは、ターツが限られていることで進行が遅れたり、待ちの形が悪化したりするリスクも高まります。

1や9を絡めた順子や字牌の刻子は他の役と複合しやすく、役牌や混一色といった役と組み合わせることで十分な価値を持ちます。さらに、門前であればリーチや一盃口との複合も視野に入るため、期待値はぐっと上がります。

守備面でも字牌や端牌を多く抱える形になるため、リーチを受けた際に安牌候補が残りやすく、オリやすいという利点も見逃せません。守備と攻めを両立させやすい役でもあるのです。

また、チャンタを狙う際には鳴き進行と門前維持のバランスが大切であり、仕掛けのしやすさも重要なポイントになります。特に役牌の重なりやドラとの組み合わせが見込めるときは、打点不足を補いながら攻撃的に構えることができます。

一方で、無理に狙うと愚形での和了に偏り、結果的に失点に結びつく可能性もあるため注意が必要です。実戦ではこうした特徴を理解したうえで、鳴きや門前を選択していくことが大切です。工夫して狙うことで、単なる制約の多い役から、状況に応じた強力な戦術へと変化させられるのです。

ジュンチャンやホンロウトウとの違い

ジュンチャンは上記のように字牌を使わずに1・9だけで揃える役であり、門前で3翻、鳴いた場合は2翻になります。役の条件として順子を含む必要があり、さらに1や9で構成されるため完成までの道のりが長く、実戦で狙うには配牌や引き運が大きく関わります。

完成したときの打点は魅力的ですが、途中で狙いを変えざるを得ないことも多く、手組みの柔軟性が試されます。

ホンロウトウはすべてが1・9・字牌の構成されるため、順子がなく2翻扱いですが、条件が厳しいため実現頻度は低く、ほとんどが偶然の流れや配牌の偏りから生まれる役です。

チャンタは順子を必ず含む点でチャンタとホンロウトウでは異なり、チャンタはホンロウトウよりも成立する柔軟さを持ちます。

そのためチャンタは他の二つに比べると実戦での登場機会は多く、仕掛けやすさが特徴です。つまり、ジュンチャンは高打点だが難度が高く、ホンロウトウは特殊役で安定しにくい一方で、チャンタはその二つよりスピードと安定性を兼ね備えており、戦術的に現実的な選択肢となります。

これらを比較して理解することで、どの役を狙うべきかを局面ごとに見極めやすくなり、より的確に役を選択できるでしょう。

鳴きチャンタにおける、てりやき流の実戦で狙う場面と注意点

鳴きチャンタは打点が低下する一方で、速度面や守備面での利点もあります。ここでは、どんな局面で鳴きチャンタを狙うべきか、注意点とともに紹介します。

有効な局面と鳴きのタイミング判断

悪配牌で手がまとまりにくいときや、オーラスで和了トップを狙う場面では鳴きチャンタが有効です。序盤から1・9や字牌を活かして仕掛けると、スピードで他家に先行できるため、局面を有利に運びやすくなります。

これにより、相手にリーチのチャンスを与える前に局を進め、リスクを最小限に抑えることが可能です。例えば、配牌で端牌や字牌のトイツが多いときは早めに鳴いてテンパイを狙う価値があります。

加えて親番で連荘を狙いたい局面や、他家の高打点狙いが垣間見えるときにも鳴きで局を早く進めるのは効果的です。さらに、自分がリーチ棒を出さずに局を進めたいときや、点差が接戦でスピード勝負を仕掛けたい場合にも鳴きチャンタは重宝します。

こうした状況では、速度を優先することで結果的に自分の立場を守り、相手の手を未完成のまま流すことにつながります。とはいえ注意点も多く、鳴きすぎると守備力が落ち、放銃リスクが上がる点には気をつけましょう。

鳴いたことで河に特徴が出やすくなり、相手に待ちを読まれる危険性も増します。そのため、役牌やドラとの兼ね合いを見て、鳴くか門前を維持するかを柔軟に判断するのが重要です。加えて、自分の順位や点差状況を踏まえ、無理に仕掛けず守りを優先する姿勢も大切です。

💡チャンタに鳴きのタイミングに関するポイント

- 悪配牌・オーラス和了トップ・親番連荘狙いなど「速度が価値」になる局面で有効。

- 序盤から1・9・字牌で仕掛け、相手のリーチ前に局を進める。

- 端牌・字牌のトイツが多い配牌は早鳴きでテンパイ一直線。

- 鳴きすぎは守備低下と放銃増、河が読まれて待ちがバレやすい。

- 役牌・ドラの絡みを基準に、仕掛け/門前を切り替える。

- 自分の順位・点差を基準に、無理な仕掛けは抑制し守備優先も選択肢。

弱点とリスク、赤ドラ環境での扱い

鳴きチャンタは愚形になりやすく、特にペンチャンやカンチャン待ちが残りやすい特徴があります。さらに両面形に見えても一方の待ちが成立しない「片アガリ」になるケースも多く、注意を怠ると和了に結びつきません。

しかも、端牌や字牌に偏った手組みになるため、柔軟に他役へ移行しづらくなるというデメリットも抱えています。また赤ドラが使えないため、現代の赤ありルールでは打点不足が顕著で、他家の満貫や跳満に押し負ける場面も少なくありません。

特に赤5を絡めて高打点を狙う機会が失われる点は大きなハンデであり、スピードで勝っても得点効率で劣る結果になることもあります。そのため、鳴きチャンタ単体では狙う価値が低く、役牌や三色、混一色などとの複合や局面判断によって初めて力を発揮します。

例えば、役牌バックが絡めば安定した2翻以上となり、実戦でも十分に戦える形になります。さらに三色同順と複合できる形が見えれば、鳴き進行でも打点を確保しつつスピードで勝負できるため強力です。

一方で赤5を引いた場合は無理にチャンタにこだわらず、柔軟に他役に方向転換することが大切です。状況によってはタンヤオや混一色へ切り替える方が打点効率が良い場合もあり、冷静に判断できるかどうかが勝敗を分けるポイントとなります。

さらに、鳴きによる情報量の多さを逆手に取り、相手に打点を錯覚させるといった心理的な駆け引きも有効であり、工夫次第で弱点を補うこともできるのです。

複合役との相性と打点補強の工夫

チャンタは役牌や三色同順、混一色との相性が良く、組み合わせ次第で単体では物足りない打点をしっかりと補うことができます。特に役牌バックで鳴くと打点を底上げしやすく、スピードと安定感を両立できるため実戦的な戦術になります。

さらにドラと複合すれば満貫級も十分狙えるだけでなく、点数状況によっては跳満を視野に入れることも可能です。また、門前であれば一盃口やリーチとの複合も見込め、裏ドラが乗れば一気に高打点へと化ける可能性を秘めています。

混一色や三色といった手役と合わせれば、鳴き進行であっても攻撃力を確保できるのが大きな強みです。さらに、純チャンやホンイツを意識した手組みへと発展させられる配牌も存在し、選択肢の幅は意外に広いといえるでしょう。

打点を補強するためには、こうした複合役を意識的に狙いながら仕掛けや門前を選択する工夫が重要です。局面ごとに自分の順位や点差、場況を冷静に判断し、複合によってどこまで打点を伸ばせるかを見極めることが勝敗に直結します。

つまり、チャンタを単体で考えるのではなく、複合役との組み合わせを常に視野に入れて打つことが、実戦における最大の活用法といえるのです。

鳴きチャンタを戦術に活かすための考え方

鳴きチャンタは単なる役作りではなく、局面に応じた戦術としての活用が肝心です。

ここでは守備力や押し引き判断、具体的な進行例を踏まえて解説します。

守備面や押し引き判断での利点

チャンタは1・9・字牌を多用するため、自然と安全牌を抱えやすいという利点があります。リーチを受けた際にも安牌が多く残るため、守備面での安心感があります。

さらに端牌や字牌が多い構成は相手に対しても圧をかけやすく、他家の仕掛けやリーチを受けても比較的冷静に対応できる強みがあります。特に終盤では現物や字牌が手の中に残っていることが多く、オリやすさが他の役に比べて際立ちます。

この特徴は守備的な構えを取りたいときに非常に役立ち、点棒を守りながら試合を進めたい局面で大きな安心材料となります。また、守備だけでなく押し引きの判断材料としても優秀です。

攻めに転じる場合でも、不要になった端牌や字牌を安全牌候補として残しておけるため、状況に応じて素早くオリに切り替えられる柔軟性があります。

速度を重視するか守備を重視するかは局面次第ですが、鳴きチャンタはかわし手として使えるだけでなく、失点を防ぐための守備戦略としても非常に有効な役なのです。結果的に、攻守のバランスを取りながら戦いたいプレイヤーにとって、鳴きチャンタは一つの選択肢となるでしょう。

具体的な進行例と牌選択の工夫

例えば、役牌が2つ以上対子がある場合は積極的に鳴いてチャンタを目指すとよいです。役牌を仕掛けることで早いテンパイが見込め、速度勝負の展開に強くなります。さらに役牌の鳴きは打点の底上げにもつながり、手が軽くても安定した結果を得やすくなるのが魅力です。

一方、ターツが多く受け入れが広い場合は門前を維持する選択も有効で、リーチや裏ドラによる高打点を狙えるチャンスが広がります。特に中盤以降で配牌やツモに恵まれたときは、門前リーチでの一発や裏ドラの期待を考えることで戦略の幅がさらに広がります。

局面によっては、序盤は柔軟に構えておき、中盤以降に鳴きシフトするのも戦術の一つです。特に点差状況に応じて押し引きを切り替えることが重要であり、リードしているときは安全を重視、逆に点差を詰めたいときはスピード優先といった切り替えが効果を発揮します。

さらに、場に出ている牌や他家の捨て牌傾向を観察しながら鳴き判断を調整することで、無駄鳴きを防ぎ、効果的に和了へ近づけることができます。進行例を複数覚えておくと、実戦での対応力が高まり、相手の仕掛けやリーチに対しても柔軟に戦えるようになりますよ。

これにより、単に役を作るだけでなく、点棒状況や相手の動きを踏まえた高度な戦術を展開できるようになるでしょう。

(Q&A)鳴きチャンタに関するよくある質問

Q. 鳴きチャンタはいつ仕掛けるべき?

A. 端牌や字牌のトイツが多い配牌や、親番で連荘したい局面が好機です。序盤から鳴きを活用すれば他家よりも早くテンパイでき、相手にリーチをかけられる前に流局や和了を目指せます。

またオーラス和了トップや、相手の高手気配を受けて局消化したい時も有効で、スピード重視の戦術が順位戦略に直結するのです。

Q. 役牌が絡まない時は狙う価値ありますか?

A. 単体では打点不足になりがちです。そこで三色や混一色との複合を視野に入れ、門前維持と仕掛けの両天秤で期待値を比較しながら進めると良いですよ。

役牌がなくても場況やドラ次第で十分に戦えるケースは多く、複合によって手の価値が大きく変わる点を意識することが重要です。

Q. 片アガリや愚形になりそうな時の対処は?

A. ターツの入れ替え余地が残るなら門前優先で柔軟に構えましょう。愚形のまま押し切るのは危険なので、序盤は形を育て、中盤以降は速度が必要なら役牌バックの仕掛けで待ちの質を補うのが現実的です。点差や親子関係も判断材料に加え、最も効率的なルートを選びましょう。

Q. ジュンチャンやホンロウトウが見えたらどうする?

A. 打点が必要なら昇格ルートを優先し、素材が乏しければチャンタに留めます。途中で素材が揃えば方向転換し、無理はせず押し引きの基準を守るのが大切です。

特にジュンチャンは高打点ですが難度が高いため、無理な狙いはかえって失点に繋がるリスクがあります。ホンロウトウも条件が厳しいため、可能性が低いときはチャンタに落ち着く判断も合理的です。

(総括)チャンタの特徴を理解したまとめ

鳴きチャンタは打点こそ低いものの、スピードや守備力で価値を発揮する役です。弱点を把握し、役牌やドラと複合させることで十分戦力になります。チャンタと鳴きの関係を理解しておけば、実戦での選択肢が増え、勝率向上につながるでしょう!

💡この記事のまとめ

コメント