『むこうぶち』に登場するキャラクター・安永萬(やすなが・ばん)の「死」は、長年作品を追い続けてきた読者にとって、まさに物語の節目を告げる衝撃的な転機となりました。麻雀漫画でありながら、人生哲学や人間ドラマまでも内包する『むこうぶち』の中で、安永の退場は“物語の深度”を一段引き上げるほどの影響力を持っています。

本記事では、安永萬が実際に死亡することになる第477話(『むこうぶち』56巻)の詳細なあらすじをはじめ、作中で描かれるその最期の姿、死に至るまでの背景と対局の展開をネタバレ込みで丁寧にご紹介。また、彼の死がもたらしたストーリー構造の変化や、作品に与えた影響についても掘り下げていきます。

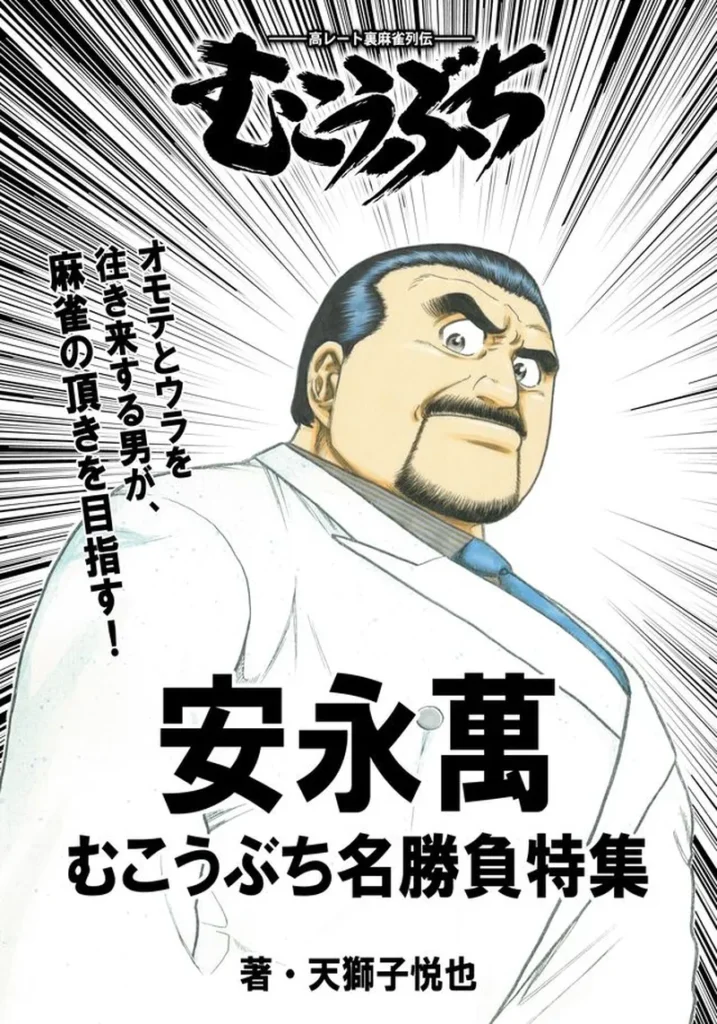

さらに、読者から支持を集める安永の人物像、雀風、主人公・傀との関係性など、キャラクターとしての魅力や深みについても分析。彼がなぜ“負け続けながらも立ち上がる男”として心に残るのか、人気の理由をひも解いていきます。

そして忘れてはならないのが、安永萬のモデルとなった実在のプロ雀士・安藤満氏との関係。安藤氏が作品初期に果たした役割や、現実の麻雀界での功績、さらには両者に共通する人生の終わり方まで、フィクションと現実が交差する興味深いエピソードも紹介します。

麻雀マンガファンはもちろん、キャラクターや物語の背景まで深く知りたい読者にとって、本記事は『むこうぶち』の核心に迫る読み応えあるガイドとなることでしょう。

『むこうぶち』で安永萬が死亡した話の内容とは

引用元:https://kinmaweb.jp/archives/143858#google_vignette

安永萬の死が描かれた話のあらすじ(ネタバレあり)

『むこうぶち』56巻 (第477話)「安永萬」は、読者にとってシリーズ最大級の衝撃をもたらしたエピソードです。物語の舞台は1990年の冬、バブル経済の崩壊が間近に迫る東京。かつて繁華街として賑わった赤坂の雀荘「東空紅」に、安永萬は病を押して静かに戻ってきます。

末期の食道がんに侵され、体力も気力も限界に近い状態で、彼は再入院直前の一時退院中でした。やせ細った体には以前の威厳は見られず、スーツはぶかぶかで、頬の痩けた顔をマフラーで隠している有様。

しかし、そんな姿でありながらも、彼はあえて対局の場に座り、自分の意思で「最後の半荘」に挑むのです。言葉を発することすらままならず、固形物も食べられない体でありながら、彼が選んだのは病床での静養ではなく、麻雀という戦場でした。

この日、安永が臨んだのは企画物のビデオ収録も兼ねた対局。そこにはかつての弟子や関係者もギャラリーとして見守っていました。対局が始まると、彼はゆっくりと、しかし確実に配牌を整え、かつてのような読みと感覚を思い出すように打ち筋を重ねていきます。

場の空気は緊張感と懐かしさに包まれ、誰もが「まだ安永はやれるのではないか」と希望を抱きました。中盤まで安定した打ち回しを見せ、見事トップ目でオーラスを迎えます。

しかし、この静かな奇跡のような展開は、最後に大きく動きます。ラス目のプレイヤーがリーチを宣言し、続いて親番がカンを宣言。そのカンドラ表示牌が場の雰囲気を一変させる中、安永は場況を完璧に読み、リーチ者へ九萬を差し込み、振りトップを狙うという判断を下します。

実際に差し込みは成功し、状況を読めば最善な打牌にも見えるこの選択が、まさかの裏目に出ます。九萬はリーチ者のあたり牌であり、その手はリーチ・平和の安手……だったはずが、裏ドラが4枚も乗ってしまい、結果は跳満。一撃で安永はトップから最下位へと転落し、場にいた誰もが凍りつくような衝撃を受けます。

このエピソードが読者に突きつけたのは、「どれほど経験を積んだ雀士であっても、運命の流れには逆らえない」という厳しい現実でした。ラストシーンでは、トップから一気にラスへと転落した安永が、それでもなお静かに牌を並べ終え、誰にも言葉をかけられることなく立ち上がる様子が描かれます。無言のままその場を後にする彼の背中は、勝者でも敗者でもなく、ただひとりの男の人生を象徴しているように映りました。

その翌日、安永は再入院のため病院へ戻ります。そして、その日の午後、誰にも看取られることなく、ひっそりと息を引き取りました。最期の瞬間まで誰にも弱音を吐かず、牌に触れ続けた安永の生き様は、文字通り「麻雀に始まり、麻雀に終わる」ものでした。

この静かな死が作品に残した余韻は非常に大きく、読者に「本当に大切なものとは何か」「麻雀に人生を賭けるとはどういうことか」を改めて問いかけてきます。彼の退場は悲しいながらも、作品全体のテーマを強烈に補強する名シーンとなり、まさしく“麻雀に生き、麻雀に逝った男”として、多くの読者の記憶に深く刻み込まれることとなったのです。

むこうぶちの56巻を安全に読む方法と注意点

『むこうぶち 56巻』は、以下のような公式サービスで安全に読むことができます。

一方で、「raw漫画」などの違法サイトを利用しての閲覧は、ウイルス感染や法的リスクがあるため絶対にNGです。

公式サービスでは初回無料やクーポン配布も多く、安全かつお得に読む方法がたくさんあります。

物語に与えたインパクトと章の転換点

安永萬の死が与えた影響は、作品世界の基盤を揺るがすほどのものでした。安永は単なる登場人物ではなく、読者と傀という異質な存在との間を繋ぐ“語り手”のようなポジションにありました。そのため、彼の退場はストーリーテリングの根幹にも大きな変化をもたらします。

彼の死後、物語は新たな章「バブル崩壊編」に突入し、それまでの麻雀エンタメ要素に加え、社会的背景や人間模様がより重層的に描かれるようになります。傀の異質性がさらに浮き彫りになり、作品全体のトーンも深みと重みを増していきました。

安永という“現実”の象徴が消えたことで、物語は“幻想”の領域に一歩踏み出したとも言えます。それはまさに、むこうぶちという作品が新たなフェーズへと移行した証であり、長年読み続けてきた読者にとっても、記憶に深く残る大きな転機となったのです。

『むこうぶち』で安永萬は死亡した?安永萬の人物像と背景

引用元:https://ameblo.jp/clover-home9680/entry-12498656710.html

安永萬の人物像(性格、雀風、傀との関係)

安永萬は、情に厚く、どこか人懐っこさを感じさせる恰幅の良い中年男性として描かれています。その温厚で包容力のある性格は、弟子たちや周囲の人々からも慕われており、時に“安さん”という親しみを込めた呼び方をされることもあります。

そうした人柄がにじむように、物語内では後進を見守る立場として登場する場面も多く、人とのつながりを大切にする人物像が印象的です。その外見とは裏腹に、卓上では非常にシビアで冷静な読みを見せる戦術家でもあります。

彼の雀風は、表舞台では面前高打点を狙う王道スタイルを得意とし、魅せる麻雀を演出する一方、裏の高レート麻雀では鳴きを多用し、損を最小限に抑える2着狙いの打ち筋へと切り替えます。

こうした柔軟性こそが、安永を「表裏両道の雀士」として特別な存在たらしめている理由です。また、イカサマへの理解も深く、裏の世界で生き延びる知恵と経験も併せ持っています。

特筆すべきは、主人公・傀との関係性です。人間離れした打牌で無敵を誇る傀に対し、安永は“人間代表”として立ち向かい続けます。

傀に勝ちたいという一心で何度も卓を囲み、敗北を糧に自らのスタイルを研ぎ澄ませていく彼の姿勢は、まさに勝負師そのもの。安永は勝利だけでなく、「どう生きるか」を問い続けたキャラクターでもあり、その姿は多くの読者にとって深い共感を呼ぶリアルな存在として映っているのです。

安永が読者に与えた印象・人気・名場面

安永萬というキャラクターは、単に強いだけでなく、“敗北しても立ち上がる男”として多くの読者の心に残っています。彼は何度打ちのめされようとも、愚直なまでに再挑戦を繰り返す精神の持ち主であり、勝利を積み重ねていく主人公・傀とは正反対の存在です。

その姿は、現実世界の私たちが直面する挫折や困難に重ねやすく、まさに“読者に寄り添うキャラクター”といえます。傀が非現実的な「鬼」であるのに対し、安永は「人間の限界と希望」を体現する象徴として、作品に深みを与えてきました。

名場面としては、初対局で傀に挑んだ時の「2着を取るための打牌」が非常に象徴的です。派手なトップ争いではなく、生き残るための選択を取り続けるその姿勢は、まさに“沈まない麻雀”の体現でした。

加えて、弟子との師弟関係を描くエピソードでは、安永の教えが若い世代の中にしっかり根付いていることが感じられ、彼が単なるプレイヤーでなく「育てる側」にも立っていたことを再認識させてくれます。

また、病を押して最後の対局に臨む姿も強烈な印象を残しました。痩せ細り、喋ることもままならない中で牌を握る彼の姿には、“麻雀に人生を捧げた男”の覚悟と執念が詰まっています。

これらの場面から読み取れるのは、勝ち負けにとらわれない、もっと大きな価値としての「麻雀の意味」です。

結果だけを追わない、プロとしてのあり方を問い続けたキャラクターとして、安永の人気は作品内外で非常に根強く、彼の存在がむこうぶち全体の物語においてどれほど重要だったかを改めて実感させられます。

安永萬のモデルである安藤満氏との関係やエピソード

『むこうぶち』に登場する安永萬は、実在のプロ雀士・安藤満氏をモデルにしたキャラクターです。安藤氏は、作品初期に原案・監修を務めたことでも知られ、競技麻雀においても数々の実績を残した名プレイヤーでした。

特に「面前高打点」にこだわるそのスタイルは、“メンチンの安藤”という異名でファンやプロからも一目置かれる存在でした。そのこだわりとスタイルは、作中における安永の打ち筋に色濃く反映されており、読者にも鮮烈な印象を与えています。

安永の「面前清一色」や「高打点志向」の麻雀は、安藤氏の打ち方を忠実に再現しており、リアルな雀士としての説得力を持たせています。また、安藤氏自身も安永と同じく食道がんにより亡くなっており、その闘病の末の死という側面も含めて、キャラクターの最期と強く重なり合います。こうした設定は、単なる偶然ではなく、むしろ作中における静かなオマージュとして意識的に組み込まれていると見る向きもあります。

さらに、安永が物語の中で若手を育て、指導し、時には厳しく接しながらも温かく見守る姿勢は、現実の麻雀界で安藤氏が担っていた“育成者”としての役割と合致します。彼はプロ雀士としてだけでなく、後進を導く師としても知られており、その姿勢は『むこうぶち』のキャラクター像にそのまま活かされていると言ってよいでしょう。

このように、『むこうぶち』における安永萬というキャラクターは、ただの架空の人物ではなく、実在の偉大な麻雀プロへの深い敬意と哀悼が込められた存在です。その演出の巧妙さと、人間ドラマとしての厚みを持たせた構成力は、長年本作を支えてきた読者たちに強く響くものであり、今なお語り継がれる魅力の一つとなっています。

コメント